刺破往昔天际

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

(

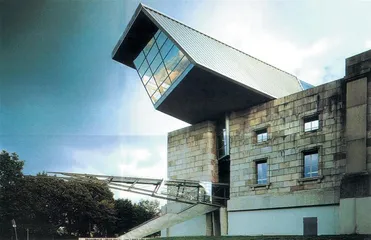

钢与玻璃的矛刺穿旧建筑的一角,标示了入口所在,顶上是论坛部分的加建

)

(

钢与玻璃的矛刺穿旧建筑的一角,标示了入口所在,顶上是论坛部分的加建

)

说到奥地利的城市,首先会被提及的当然该是维也纳,这奥匈帝国精心经营多年的都城,美丽的旧城景致印证着我们对古老欧洲的典型印象。就如同在法国除了巴黎全是外省一样,奥地利的城市,除了维也纳以外,其他各处多少也有点被看低了一头,因此时而会露出有点儿悻悻然的。即便是紧接着维也纳排在第二位的名城格拉茨,纵使立城已历850多年,旧城中心获评世界文化遗产,那它一向也不能完全免除了这等心理。

说到奥地利的当代建筑界,我们容易知道的,同样还是以维也纳为基地的那些建筑师们,比如被说滥了的蓝天组。其实,维也纳那浓烈的历史传统,终是会对求新求变者构成隐约的压力,而格拉茨既然“旧”得不够顶级,索性让自己更“新”得奔放洋溢,把“新”完美地织进“旧”里去。在旧料子上绣出的新花样,曾让举世学建筑的年轻学生们都想去亲睹亲炙。不过,这些好作品现在被提起来的也少。

在格拉茨,从上世纪60年代以来,有一个牌号叫做“格拉茨学派”。彼时正值此地成为德语现代文学中心之际,多种艺术门类都十分兴盛,建筑是其中的一支。一群新锐的现代主义者探寻着国际化的设计走向,其试验让建筑界同仁们很是盯着看了些年。持续到80年代以后,在这里盖成了许多出色的建筑,在旧城狭窄而盘旋的华丽街道当中,跃然变作了全新的旅游亮点,也捧出了一些本地土产的建筑名家。其中的一位领军人物,是君特·多曼宁(G nther Domenig)。

多曼宁于1933年7月6日出生在奥地利的南部城市克拉根福(Klagenfurt),从读大学的时候开始,就与格拉茨结下了不解之缘。他毕业于格拉茨工业技术大学,1963年以后他的建筑师事务所也开在了这里,他还在这里兼职教书。四十余年间,他成就了不少杰作,以其动态风格、雕塑感的造型引人瞩目,有时会被认为带着些表现主义的味道。

1998年夏天,德国的纽伦堡主办了一场建筑设计竞赛,要在该市的一处二战遗址上建一个档案中心。多曼宁赢得了这次竞赛。2001年夏天项目竣工,名为纽伦堡国社党大会会址档案中心(Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelande Nuremberg)。2004年的第九届威尼斯双年展上,这个项目获得了“转变”专题的头奖。本届双年展的主题是“蜕变”,即战后建筑突飞猛进的变化与发展,而“转变”专题下的方案侧重点,则是已有建筑的翻修与改建。

( 柱列展室中,粗糙的墙壁地面均显出被弃置般的破败,凌空的坡道更造成间离感 )

( 柱列展室中,粗糙的墙壁地面均显出被弃置般的破败,凌空的坡道更造成间离感 )

纽伦堡档案中心的地段临河,原址现有旧建筑一座,是厚重的院落式大厦。从1932年到1945年之间的纳粹德国,有许多相关的历史档案现在都存放在这里。当年纳粹建造这座党部大楼时,是按着希特勒为纽伦堡市所做的宏大规划,并采用了冷峻坚实的新古典主义风格。在城市边界的位置上,纳粹的首席建筑师,充任了第三帝国军备与战时生产部部长的艾伯特·斯佩尔(Albert Speer)主持了建设工程。如果不是后来战争局势发生了逆转,希特勒本要拿这个巨大的花岗岩建筑当作新的国会大厦的。

二战末期,当战火烧到德国本土时,这座大厦也遭到了损坏,但根基未动,它还是矗立着。然而它还不如彻底坍塌了的好。如何对待它,让纽伦堡市首鼠两端,无论是在城市的地图上,还是在导游手册里,很多年来,对这个建筑都是讳莫如深,权当没有它在,根本不做标示。延宕到1998年,市政府和市民们终于共同决定,要开始清理本城历史上沉重的一页,利用旧日的险恶之地建一个档案中心。

( 内院中的坡道生硬地穿透拱券,四方格局化入凌乱 )

( 内院中的坡道生硬地穿透拱券,四方格局化入凌乱 )

新的档案中心按计划要分成三段:档案中心及展览部分、会议部分、教学及论坛部分。多曼宁划分这三段功能的手段极为简明扼要:在过渡性的入口层上面,展示部分、会议部分、论坛部分各自占据整个楼层,依次向上延伸;论坛部分实则已经探出了原有建筑的屋顶,高高地架在了老房子的胸墙上。只看平面图的人或许会以为,虽有这个飞出屋顶的异类与旧房子之间发生了一点方向上的偏转,建筑的总体组织却似并未发生多大的改变。但是若从地面仰望这个房子的整体外观,你就会意识到,建筑师对它的触动是根本性的。在原有的花岗岩巨垒的一个角上,就在论坛体块高高在上的笼罩底下,一支由钢和玻璃构成的矛尖突兀地刺在外面,标示着档案中心的入口,也打破了老建筑自居稳固的面貌。

而这还只是一个开始。这一支钢和玻璃的矛,穿透了整个建筑的四层楼面,一直探到对角线戳穿了房子刺出去的远远的那另一端。建筑师把这根锋利的线设计成了一条服务于来访者的步行道,新加入的建筑元素就依着这一轴线进行组织。以固定坡度缓慢上升的坡道穿透了建筑,穿透了内院,于几个贴邻的楼梯回转之间,又打断了单一坡道的流畅感。钢材和玻璃,这两种锐利的材料,以不平行不垂直的凌乱线条,在一个原本四平八稳的空间组织中,对其意欲展露的严谨性进行了最大程度的拆解,这四两拨千斤的巧妙手法,大概是让多曼宁得到这个项目设计的关键所在。以前在介绍柏林的犹太人博物馆时,我曾说过,解构主义的建筑形象用于那一段历史最为贴切。无独有偶,多曼宁的设计也采用了类似的手法。在新介入元素的侵扰下,原有建筑的秩序被打碎、被搅乱,一本正经的嘴脸立刻显得如此不堪一击。以往尘封在这副正经面目底下的散乱和无序,似乎就被这穿透的矛挑将出来,赤裸裸地被示了众。

(

坡道的另一端刺破了楼顶指向天际 )

(

坡道的另一端刺破了楼顶指向天际 )

针对旧建筑在战火中罹受的损坏,多曼宁做了不少的加建,它们并不都如坡道这般轻盈而锐利。有一些地方,墙壁和地面都流露着破败的迹象,如果你不细看就会以为是旧的,其实却是小心的“做旧”。泛着砂浆白迹的斑驳砌砖墙面上,故意做成片断式的凸凹,联接着原有建筑只余半片的败墙,衬托着邻居楼面上仔细镶嵌着的断壁残垣,时空交错般的恍惚,让人难以辨认新旧之间的界限。建成的展室内同样有着大量裸露的砖与混凝土的表面,相比于钢材和玻璃的锃亮整饰,很难确信这已是完工之后的面目,于是突出了这个建筑的未定型感,又或许就是残破?游移不定失去焦距的感受,因坡道的衬托而愈发触目。不仅有材料的质地营造着这种感觉,空间的安插也是如此。介于遗存的庄重柱列中,就是新的布展空间,好端端地却被一条玻璃坡道悬空斜穿过去,好似现代人穿越了群鬼的影像,完备的围合效果,即刻变成了没有开端与收束的一片茫然。

在多曼宁历来的设计中一直有着同样的习惯,既看重功能的破题、建筑材料与结构的研究,又看重建筑主题中隐涵着的意义与情感。理性分析与情感的体会,羼和交织在他对建筑的思考当中。他设计档案中心时萦回于胸的,不仅是对纳粹历史的嘲讽与拆解,同时还抒解着因这段重负而产生的压抑。钢与玻璃固然有着锐利的性格,同时也有着轻盈明快的一面,如果没有了它们,这昏暗阴郁的建筑是不是太让人不堪驻足?恰在此地正好有一组很有意味的藏品,是许多毫不起眼的简易小椅子。想当年希特勒亲临训示之时,到场的纳粹党徒数以十万计,在党部里挤不下了,狂热的集会只得设在楼外紧邻的飞艇着陆场,这些小椅子就是用于此道。那些党徒当中,多是背后有着家人亲族的:普通百姓们真那么容易就能把自己在纳粹时期的历史择清楚吗?

即如多曼宁本人,也同样是一名纳粹党人的后代。他的父亲是一名激进的纳粹法官,被派驻意大利城市的里雅斯特,在那里处决了很多反抗纳粹的游击队员,在战后不久也即被游击队处决。这般身世,迫使多曼宁花了很多年的时间来厘清自己的思想,据他自己说,在档案中心的设计中,他找到了一种“适合于我的本性的结构”,借机从沉重的压力下释放出来,挣脱历史的重负,刺穿了斯佩尔和希特勒的天空。■