约翰·福尔斯:细腻的粗汉

作者:于萍(困困)1968年,根据约翰·福尔斯的小说《占星师》(The Magus)改编的电影遭到了伍迪·爱伦的狠狠嘲讽:“如果有下辈子,我还要原样儿活一回,除了看《占星师》。”1981年,另一部小说《法国中尉的女人》改编的电影却获得当年奥斯卡5项提名。有人说过:“作家的名声与作品的名声常常并肩而行,也可能互相遮掩。”来自电影世界的反反复复带给约翰·福尔斯确定不疑的名气,却并非如作家本人所愿——人们过多的将福尔斯当作会讲故事的畅销书作家,对说过“严肃作家对文学的目的必须有一个绝对明确的认识。如果对文学和人生的认识没有一种哲学作为支柱,你就不可能进行严肃的创作”的福尔斯来说,他的创作生涯总在矛盾中。

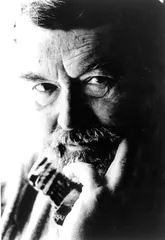

( 约翰·福尔斯 )

1953年他写了一部关于希腊的小说《希腊小岛》,被出版社拒绝;他以该小说为原型,重新写就,更名为《占星师》,屡遭拒绝后,1963年终于得见天日,受到好莱坞的青睐,被导演盖伊·格林相中,拍成了电影。之后这个英国作家在美国受到广泛推崇,他的小说《收藏家》(1963年)、《法国中尉的女人》(1969年)、《丹尼尔·马丁》(1977年)均在好莱坞的包装下变成电影。也许是电影的巨大成功与持续不衰的畅销,福尔斯开始得到学院派批评家的注意。但最初人们对他的定义也模棱两可:有人说他是实验主义,有人又坚称他是传统写作。美国《20世纪文学》杂志在将他与贝克特和博尔赫斯相提并论后,将他定义为:英国文学界现代主义与后现代主义的过渡人。福尔斯的小说大多创作于1968年之后,西方世界经过革命、反战、人权的变革,福尔斯的小说用离奇的情节为读者举行了一场场盛大的青春葬礼,但在写法上却朴素、谨慎,时时出现具古典气息的描述。在《法国中尉的女人》中,小说家将场景回复到维多利亚时代,却对现实景况颇有隐喻:“当今为了谋取财富而产生的常见病之一是精神分裂症,而在查尔斯那个时代,通病之一却是百无聊赖。不消说,对1848年的革命浪潮以及此时已销声匿迹的宪章运动的回忆给那个时代投下了巨大的阴影,但对许多人——包括查尔斯——来说,最有意义的事情莫过于那遥远的抗争早已烟消云散了。19世纪60年代是繁荣昌盛的时期,这是毋庸置疑的。人们已把革命抛到了九霄云外。”对约翰·福尔斯来说,他以自己的方式来逃避或畅销书作家或严肃文学家的评价,他说:“我很少花时间自怨自艾或者沾沾自喜。我看不起那些虚荣和一心想成名的作家……你得有一定的虚荣心来取得成功和卖掉作品,但也必须控制住自己的虚荣心,不能太把自己当回事,否则你就会成为你假装瞧不起的那种人。”自上世纪70年代,他一直隐居于英国多塞特郡的一个古镇上。

一个作家的成功,人们总想从他的童年经历中找出蛛丝马迹。约翰·福尔斯却将童年形容为“阴暗,混合了憎恨、怜悯与憎恶”,他说:“我的父母毫无艺术天分,他们嘲笑说,毕加索这个不会画画的家伙。他们的粗鲁惊着我了。”但按照英国《独立报》的刨根问底,福尔斯的烟草商父亲是个哲学爱好者,曾写了一部关于长城的小说,期待儿子能够帮忙出版。但福尔斯将个中段落放到了自己的《占星师》中。在福尔斯眼中,他的妻子伊丽莎白·克里斯蒂才是自己写作的灵感来源与永恒的主角,他们1953年结婚后,福尔斯进入写作黄金期,伊丽莎白在他的每部小说中都占有一席之地,并参与了作家的写作。她为他的小说润色、删改甚至撰写结尾。福尔斯曾以写东西有头无尾著称,《法国中尉的女人》中两个迥异的结尾,就是来自妻子伊丽莎白的创意。福尔斯曾将妻子称为“彻头彻尾的工人阶级”,这并非贬低,他解释说:“我这个来自中产家庭的小孩,带着一堆礼教遇到了伊丽莎白,是她教会我,那些繁文缛节狗屁不是。”1990年,妻子的癌症去世,让福尔斯陷入低落,此后几年,福尔斯只出版了日记集等极少量作品,一直深居简出。他的出版商说,福尔斯“讨厌玩著名作家的游戏。他只想呆在莱姆里吉斯自家花园里。他热爱的是大自然、鸟和花朵,而非人群”。1998年,福尔斯与出版商的女儿莎拉·史密斯结婚,作家开始撰写回忆录,并毫不在乎地将两任妻子比较:“真没想到,我终于又找到了和伊丽莎白一样好的女人。”

也许可以想象一个场景,这个满脸胡子的粗汉坐在自家阳光充足的花园中,身后如同阿波里奈尔的小诗一般:有一位明理的妻子/一只梭巡书间的猫,作家静静写下细腻的诸如“语言就像闪光的绸子一样,亮度如何主要取决于你从什么角度观看它”一般的词句。■