守望我们的家园:发展循环经济的全球性实践

作者:三联生活周刊(文 / 伊凡)

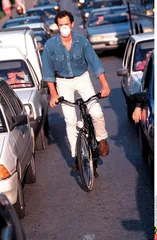

面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题,中国开始寻求经济增长模式的全面转变,走节约型发展道路。循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”为原则,以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。

2004年中央经济工作会议提出大力发展循环经济。这说明,如同“知识经济”一样,“循环经济”已经融入中国主流经济概念当中,将对中国未来经济发展产生深远的影响。

实际上,循环经济是整个人类对人与自然关系深刻反思的结果,是人类社会发展的必然选择。

( 循环经济是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革 )

( 循环经济是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革 )

早在1963年,美国经济学家鲍尔丁就提出了“宇宙飞船理论”,这被看作是循环经济思想的萌芽。当时,环保运动在全球刚刚兴起,鲍尔丁敏锐地觉察到必须从经济过程来思考环境问题产生的根源。他将人类生活的地球比做太空中的宇宙飞船,要靠不断消耗自身有限的资源而生存,如果不能合理开发资源、善待环境,地球就会像宇宙飞船那样最终走向毁灭。只有循环利用资源,才能持续发展。20世纪70年代两次世界性能源危机造成的经济增长与资源短缺之间的突出矛盾,进一步引发了人们对经济增长方式的深刻反思。1972年,罗马俱乐部发表著名报告《增长的极限》,系统地考察经济增长与人口、自然资源、生态环境和科学技术进步之间的关系,向全世界发出了100年后经济增长将会因资源短缺和环境污染而停滞的警告。

20世纪七八十年代,以德国为代表的发达工业国家,在为解决环保问题而对废弃物处理的过程中,逐步由单纯的末端治理,发展到从源头预防、减少废弃物的产生并对废弃物进行资源化处理后再生循环利用,而且确立了废弃物处置的顺序:尽量抑制废物产生、再使用、再生利用、热回收、无害化处置。至此,强调资源的高效循环利用和污染源头防控的循环经济模式呼之欲出。1990年,英国环境经济学家珀斯和特纳在其《自然资源和环境经济学》一书中首次正式使用了“循环经济”一词。1996年,德国颁布《循环经济与废弃物管理法》,首次在国家法律文本中使用循环经济概念。

发达国家在长期的实践中,逐步摸索形成了发展循环经济的四种基本模式,使循环经济在企业、区域和社会三个层面扎实有效地展开。

其一是企业内部的循环经济模式,又称杜邦模式。杜邦公司通过推行清洁生产、资源和能源的综合利用,组织企业内各工艺之间的物料循环、延长生产链条,减少生产过程中物料和能源的使用量、尽量减少废弃物和有毒物质的排放,最大限度地利用可再生资源,同时提高产品的耐用性等。这些措施使得该公司在2000年的生产总废物减少了1/4,有害废弃物减少了40%,温室气体排放量减少了70%。

其二是区域生态工业园区模式,又称卡伦堡模式。这种模式按照工业生态学的原理,通过企业间的物质集成、能量集成和信息集成,形成产业间的代谢和共生耦合关系,使一家工厂的废气、废水、废渣、废热成为另一家工厂的原料和能源,建立工业生态园区。丹麦卡伦堡工业园区是这种模式的典型代表,该工业园区的主体企业是电厂、炼油厂、制药厂和石膏板生产厂,以这四个企业为核心,通过贸易方式利用对方生产过程中产生的废弃物或副产品,作为自己生产中的原料,不仅减少了废物的产生量和处理费用,而且产生了很好的经济效益,形成了经济发展和环境保护的良性循环。

其三是在社会层面上废弃物的回收再利用体系,又称DSD模式。这种模式是建立废旧物资的回收和再生利用体系,实现消费过程中和消费过程后物质与能量的循环。德国的废弃物双元回收体系(DSD)是其典型代表。DSD是专门组织回收处理包装废弃物的非盈利社会中介组织,这家由产品生产厂家、包装物生产厂家、商业企业以及垃圾回收部门联合组成的组织,目前共有1.6万家企业加入。这些企业组织成网络,在需要回收的包装物上打上绿点标记,然后由DSD委托回收企业进行处理。政府只规定回收利用的任务指标,其他一切均按市场机制运行,如果盈利,DSD会返还给企业或相应减少第二年的收费。

还有一种是社会循环经济体系。2000年,日本制定了《促进循环社会形成基本法》,提出把整个社会建成循环型社会的发展目标。循环型社会是指限制自然资源消耗、环境负担最小化的社会。日本提出,与2000年相比,到2010年要达到三个目标:资源投入产出率提高40%,资源循环利用率提高40%,废弃物最终处置量减少50%。■