一个沙盘和一粒沙

作者:舒可文(文 / 舒可文)

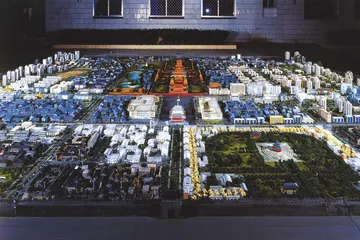

( 作品《北京欢迎您》

)

( 作品《北京欢迎您》

)

“在庆典和混乱之间一无所有。”这是库哈斯对亚洲无情发展的都市的印象。关于我们的城市,庆典依附在重大的建筑落成仪式和商品的广告声中,混乱则除了让生活其中的人民备感烦躁,倒是给艺术家提供了现成的素材,关于城市变迁的题材在摄影、装置、绘画中都有反映,不过其中有不少作品的粗糙和单调,似乎使它们本身就成了这混乱之中的一部分,让人不耐其烦的是你跑到一个展览上看到的居然还是一些在生活中躲之不及的景象,如果有什么不一样的地方,那就是展览上的混乱更拿腔拿调。

所以,卢昊的工作就显得尤其稀罕。2001年,他在一个工棚里与30多个工人工作了一年多之后完成了《北京欢迎您》这件作品,这是一个10米×10米的巨大沙盘,制作费就高达60万元。这个沙盘是现在北京二环路以内的一个城市模型,所以大家都一贯称它为“二环路”。以紫禁城为中心,他把城市里新起的建筑和残留的四合院、天坛、北海这样的地标,大街、小胡同,草坪、树木等等所有场景都完全按比例写实地展示在沙盘上,高楼的比例是1∶300,小平房是1∶150的比例,每一个房子里都有能点亮的灯,甚至在四合院里还有白菜垛、自行车、火炉子这些琐碎的器物。在这样一个巨大的整体中充满了数不尽的观看细节,带出了一种现在越来越少见的叙事性,也许它的主题不是那么地鲜明和直接,以至于在极为强调“文化身份”和“个人方式”的当代艺术圈子里有人弄不懂他到底要干什么,但是所有看到过这个模型的人都不自觉地会留给它非同寻常的长时间观看。可是,即使再仔细地琢磨也很难看到它的所有细节,栗宪庭作为批评家应该算是最严肃的观众了,他在看到这个作品时还拍了很多照片,事后还会说,我怎么没注意到有自行车。这种细节叠加的魅力放到和文学做类比,那它绝不是诗,可能更像是长篇小说,他的所有手段都是通过最平凡易懂的叙述形成一个能量积累的过程,最终使观众都为之所动。事实上早在这个作品完成之前,那个像警犬一样敏捷地寻找中国当代艺术品的瑞士人希克就相中了它,也是由于他提前买断所付的定金使这个耗资昂贵的沙盘有了后续的支持。

11月初在北京现在画廊有一个卢昊的个人作品展,可惜在展览上看不到这件作品。

引人注意的是,在展览前3个月的时候,中央美术学院专门为他的展览召集了一个研讨会,这是一个很少有的特殊待遇。中央美院副院长范迪安以卢昊的作品为例试图区分出1995年之前和之后的不同的艺术形态。卢昊在《二环路》之前做的小型的装置,花鸟鱼虫系列,是用玻璃钢把北京的著名建筑如美术馆、人民大会堂等做成透明的模型,里面可以养花养鱼。这个系列的作品让他迅速成为频繁进入世界各种展览的常客。从作品的外观来看,有对意识形态的反叛,又加入了中国古典的趣味,前者其实还是延续着普通的社会态度,后者则来自于他个人的国画教育背景。真正从精神内核里和1995年以前的反讽、批判、波普艺术区分出来的作品应该还要从《二环路》开始,摆脱了所有现成的符号。

王广义说,他从中“看到了一种巨大的施工精神,这种施工精神是当代艺术家当中非常少的”,他就是用这种巨大的施工精神赋予了作品巨大的情感力量,也因为这种情感方式在库哈斯所看到的“庆典和混乱之间”揭开了外人体会不到的一层带有疑虑的忧伤和希望。

( 作品《荷灯》 )

( 作品《荷灯》 )

2004年,卢昊在同一个主题下又做了100个荷灯。荷花是用树脂做的,每一朵荷花的中间都有一个比例为1∶150的四合院老式门楼。他本来打算在盂兰盆节的时候把这100盏荷灯放到河里,让它漂走。这种纪念逝去亲人的方式,在这里当然是对被拆掉的老房子的缅怀,普通的荷灯应和的是漂向远处而依然不灭的灵魂之光,而从那一个个小门楼里透出的光亮远看是万家灯火一片。后来因为种种毫不浪漫的原因就在北京南郊的亦庄找了一个水渠放漂了一次,通常在展览上所能看到的只是记录放漂的照片,或者油画这种二线衍生品。这样不得已的展出方式在形态上自然大大削弱了作品的视觉魅力,即便如此,那些照片和油画由于其图像来源的魅力,也具备了一种独特的优雅品质。

这是一种在变迁面前不卑不亢的优雅,方力钧说这是“作为艺术家具有决定性的一个重点,就是对分寸的把握”,他说其实卢昊人很“轴”,“他回旋的余地是很小的,只要他决定的东西,其他什么话都对他没用。他就像一个锤子,但是他用锤子能把春风拂面的感觉砸出来。他的作品和人像精神分裂症一样,不是一码事”。同是画家的岳敏君说,他这样“可能是为了治疗他内心的焦虑症”。如此说来,也许这种反差正好定义了我们城市的状态。

( 作品《一粒沙》 )

( 作品《一粒沙》 )

卢昊的“轴”随着他的迅速成名有增无减,语速好像更快了,而今年他完成的三件作品则向相反的方向更委婉和更怀悲悯。年初的时候他说他做了《一粒沙》,在这个大约2毫米的小沙粒上,刻着被媒体报道过的一个民工的简历和他不幸的生活。《一根头发》是为纪念抗战60周年而做,8月15日,他用南京大屠杀一位幸存者的一根头发,刻下了这位老人的出生日期——1937年12月13日。这两件微雕都只能在放大镜下观看,在放大镜下那个路边随手捏起的小沙粒有如玉石般晶莹,那根头发像一根钢针梗直发亮,对比上面的文字和他们的故事,让人本能地回归到一种最原始最朴素的感叹之中,对话和评论往往在这里便止步不前。但这已经超越了艺术的力量,是制作者细致的慈悲之心所致。而通常在遇到这样的故事时,主流的态度是愤怒。这倒不是说愤怒是不朴素不正当,而是感觉这种慈悲之心也是表达情感和态度的一个更深沉的方向,然而在现在的艺术中是越来越少见了。

50米长、50厘米宽的工笔绢画《记录2005年的长安街》和《二环路》一样是一件耗时之作。从公主坟到八王坟,卢昊沿街一段一段地拍照,回到工作室按1∶300的比例绘出了这14.5公里长的长安街北面所有的沿街建筑,点缀在天空的是200多枚刻着胡同名字的图章。在这幅精致的长卷上,古典的文化记忆是我们的星星,正面展开的是现实的场景,对记忆中的文化饱含着敬意,又好像要在那画卷绵绵长长的展开中搜索着今天生活的依据……这不是同样需要“巨大的施工精神”?这也是库哈斯看不到的“庆典和混乱之间”的无奈和坚持。■