木偶的乡愁:拍一格停一停

作者:陈赛(文 / 陈赛)

( 《僵尸新娘》 )

( 《僵尸新娘》 )

“我从小喜爱手工的感觉。那些陶土雕的小小骷髅,纽扣缝成的黑眼睛,边角布料做的紧身西装,手掌大小的原木餐桌,有一种特殊的亲近感,一种粗糙的、原始的、属于私人的质感,提醒我最初对电影的热情。那时候,电影还不是生意,而是真的艺术。”

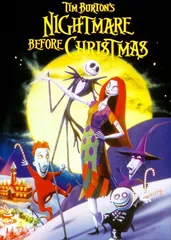

这么温情脉脉的话出自蒂姆·伯顿之口,真让人吃惊。这位好莱坞如日中天的导演最喜欢拍古堡骷髅、怪力乱神,“温情”一向不是他的风格。不过,他的新木偶动画电影《僵尸新娘》尽管一如既往的怪诞恐怖,却真的带了一点乡愁式的温情——不仅这个俄罗斯民间故事本身年代久远,更因为它的材料和拍摄方法都让人想起一个世纪以前电影刚发明的年代。

1907年,纽约一家制片厂的无名技师发明了“逐格拍摄法”(也称定格动画)——摄像机一格一格地把画面拍摄下来,然后以每秒24格的速度连续播放,产生和电影一样的动态效果。这种“神奇”的新技术令当时的恐怖片导演们如获至宝,时不时拿来拍些闹鬼的镜头,比如小刀自动狂切腊肠、茶杯阴森森地飘过来、美女突变红粉骷髅⋯⋯没见过多少世面的观众很容易被吓个半死。

在计算机三维动画技术出现之前,是定格动画造就了一批又一批的经典怪物,像《迷失的世界》中的恐龙、《金刚》中的巨猿,还有《铁甲威龙》中的巨型机器人,它们在片中看似来势凶猛,身手敏捷,其实在拍摄现场只是一个个呆站着的模型,经逐格拍摄才一点一点动起来的。同样的道理,木偶、布袋、泥巴、陶土、石膏,甚至蔬菜水果,都可以像人一样,在摄像机镜头下搔首弄姿、嬉笑怒骂,甚至上演爱情剧目——看着还带着你的指纹的泥偶在一边卿卿我我,多么怪诞有趣!

因此,近一个世纪以来,定格动画一直都是电影顽童们钟情的实验玩具。他们在乱糟糟的摄影棚里跑来跑去,不停地给那些木偶们摆各种古怪的姿势动作,换嘴型,换眼睛,换衣服,或者干脆换个脑袋,然后一张一张地拍下来,脚边可能还堆满了缺胳膊断腿的“替身”。布景可以很简单,比如一张粗糙的硬纸板,歪歪扭扭地涂上黑白两色的格子,随意地摆在一边,侧强光一打,便是一幢夜色中的鬼屋;也可以很复杂,像《僵尸新娘》中的那座哥特式城堡,各种家具灯饰,金银茶具,做工精细程度几乎可以与一座真正的城堡相媲美。比起CG动画师们将激情和精力统统耗费在一台冰冷的计算机前面,定格动画的制作过程要开心得多,充满了原始天真的乐趣。

不过,真把定格动画拍成电影是需要勇气的,因为它太过耗时费力,一个很简单的动作拍起来可能要花上半天的工夫。《僵尸新娘》就整整拍了10年。那些木偶的骨架和身体结构十分复杂,甚至要动用宝石匠人来处理其中的关节和齿轮,用副导演麦克·约翰逊的话来说,“拍到心烦处,很想一头撞死,从此不用再受罪”。

这部几乎不可能完成的片子终于还是在9月23日上映了。大导演,大明星,大制作,加上4000万美元的投资不亚于任何一部动画大片,各大媒体都很捧场,处处是溢美之词——“怪诞、感人、妙趣横生,艳惊威尼斯”。两个星期后,另外一部定格动画电影《无敌掌门狗:人兔的诅咒》(英国粘土动画宗师尼克·帕克作品,曾导《小鸡快跑》)也将在美国各大院线上映,幕后老板梦工厂对它的票房期待值很高。自从去年初迪斯尼关闭了最后一个传统动画工作室之后,几乎所有人都认定,传统动画已经日薄西山,要想赚钱,非拍CG动画不可。《好莱坞报道》的评论说,“对CG的迷信像一场流行病在全球蔓延。这两部片子的成功与否,很可能会影响此后几年内传统动画的命运”。

这场流行病在中国格外严重。圈内人言必称CG,言必称产业的样子,可悲可叹。

短短的十几年时间里,上海美影厂元气大伤,木偶片、剪纸片、水墨动画等传统的动画片种大都难以为继。木偶部从原来的100多人锐减到20多人,水墨动画自《山水情》后已成绝响,剪纸片?如今谁还愿意看剪纸片?

“一种艺术样式的存在,主要看它是否还拥有适合这个时代的独特表现力。”胡兆洪,上海美影厂硕果仅存的木偶动画导演,一直相信木偶片自有它的前途。他钦佩蒂姆·伯顿,第一次看到他拍的《圣诞夜惊魂》时,极为震惊,“十几年前,手工的东西能做到如此的细腻和稳定,在木偶动画中已是登峰造极”。这部片子让他相信,从创作的角度来说,木偶动画仍有巨大的提升空间。

然后,他花了10年的时间,马不停蹄拍了5部平均80分钟的木偶动画长片——《倔强的凯拉班》、《环游地球80天》、《登月之旅》、《气球上的五星期》、《格兰特船长的儿女》,都是根据凡尔纳的科幻小说改编的。这是美影厂与德国杜尼约克制片公司的一个合拍项目,由德方投资,但主创人员全部都是美影厂的。杜尼约克是欧洲举足轻重的制片商,与美影厂渊源很深,有传言他们最初是靠在欧洲发行《哪吒闹海》起家的,因此对美影厂的创作实力十分信任。

“木偶动画很大程度上是时间堆出来的,你花多少时间,就能细腻到什么程度”,但胡兆洪却没有太多的时间。根据合约,他们平均两年要拍完一部。为了赶进度,只能在摄影棚里摆四台摄像机,分四个不同的布景同时开拍。

很可惜,由于电影市场的不景气,加上发行的原因,这么辛苦拍出来的电影,却在国内观者寥寥,几乎没人知道。《环游地球80天》和《格兰特船长的儿女》让他得到两个华表奖,但这两个奖对他来说,也许远不如观众的喜爱来得珍贵。

参加华表奖的颁奖典礼时,胡兆洪的左边坐着台湾宏广的制作经理,他们刚刚拍完的《红孩儿大话火焰山》花了400万美元,北京电影学院院长孙立军导演的《小兵张嘎》据说也已经花掉了1000多万元。但他拍的这几部片子,投资最多不过三四百万,“心里会有一种渴望。如果我们也有那么钱,那么多时间的话,我们这个团队能够做出比现在的作品好得多的东西”。

时光倒流30年,当胡兆洪刚进入美影厂的时候,还只是一个年轻的摄影助理,当时的木偶片大师靳夕导演还在木偶片专用的大摄影棚里摆弄着后来带给我们许多快乐的小小木偶们。靳夕导演有一张黑白照片,穿着中山装,清矍平和,安静地坐在一张旧痕斑斑的写字台前,手中雕着一个小女孩的头像。这是老一辈的动画大师留给世人的集体印象。我们像怀念《崂山道士》中穿墙而过的白鼻子书生,《阿凡提》中翘着胡子骑着毛驴的阿凡提大叔,《西岳奇童》中坐在树精上看书的长胡子小老头一样,怀念他们。■

专访美影厂木偶动画导演胡兆洪

三联生活周刊:您觉得木偶动画还能适应现代人的审美心理吗?

胡兆洪:木偶片是表现力很强的动画类型,比起手绘动画,它的画面自然、立体,可以表现很多细节。以前美影厂拍木偶片很注意工艺和表演,但现在,我们会更关注电影语言的使用,有意识地加快故事节奏,更注重视觉效果。我想,木偶动画以后的路会是在传统的工艺流程中多融入一些现代的高科技因素,比如这次《格兰特船长的儿女们》里,片长1/3的内容都是采用了CG的加工,影片的表现力比以前几部要强很多。

三联生活周刊:您能从技术角度谈谈木偶片这几年的变化吗?

胡兆洪:我们六七十年代拍的木偶片,稳定性是很差的,分镜头的时间很长,镜头推动的速度很慢。现在,随着技术的发展,动作的准确性和表现力比以前大大加强了,可以做一些很细腻、很快速的变化。另外,制作材料也比以前丰富,木头、软胶、布料、彩泥,都没什么禁忌,只要把东西做出来,好看,就可以。

三联生活周刊:凡尔纳的小说适合拍成木偶片吗?

胡兆洪:其实,木偶动画更适于表现场景集中,人物关系简单,诙谐幽默,动作性强的题材,而凡尔纳的小说有两个特点:一是旅行式的结构,作品的足迹遍及世界各地,甚至海底、地心和宇宙空间;二是知识性特别强,作者经常自己跳出来长篇大论地介绍各种知识,天文、地理、民俗、民风,甚至各地行政制度的沿革。所以,要把他的小说改编成木偶动画其实难度很大。

三联生活周刊:小时候看《西岳奇童》,一直怀念至今。您续拍《西岳奇童》目前的进展怎么样?

胡兆洪:已经全部拍完了,但后期制作还需要一个比较长的时间。我们在视觉上很大程度地保留了原来的风格,但在故事的推进上要比原来快、强烈。

三联生活周刊:您能谈谈靳夕导演吗?

胡兆洪:从木偶片讲,他是一代宗师。这个人有很多了不起的地方,他的电影功底非常扎实,很用功,喜欢探索,从不抄袭自己。他做导演的时候,我们都是学徒,现在我们拍木偶片的流程和管理方法都是他当年留下来的。他一生拍过许多木偶片,部部堪称精品。

三联生活周刊:这几年,美影厂遭遇许多困难,您作为导演会不会感到有些失落?

胡兆洪:我觉得美影厂的困境是暂时的,现在的动画市场还不算太残酷,还没到真正靠产品血拼的程度。把队伍整顿好,从头来过。■ 木偶