生而为雷诺阿

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 奥古斯特·雷诺阿 )

( 奥古斯特·雷诺阿 )

有篇报道提到这样一个细节:老年的时候,导演雷诺阿经常坐在家中放自己的电影看,当大银幕从天花板上放下,挂在墙上的三幅老雷诺阿的画就被遮住了,他总算暂时不再看见父亲耀眼的光芒。儿子曾经在自传《我的生活和我的电影》里面坦白,为了去掉父亲巨大声名留在他身上的影响,他用了一生的时间,结果呢?正像观众从9月28日法国电影资料馆的展览中看到,从生活到创作,父子雷诺阿总归还是血脉相连。

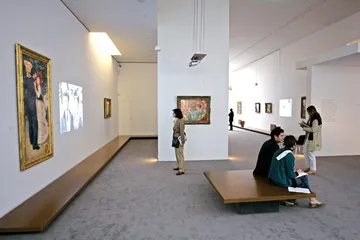

这次展览在考虑艺术呈现力之外,布展尽量满足了观众的好奇心理,比如人们对于父子间关系的兴趣。自画像和全家福,儿子电影和父亲画作类似的表现等,都按照主题将两人的作品并行摆放,一边是画作,一边是电影。让·雷诺阿是家中次子,生于1894年,这个时期的老雷诺阿虽被关节炎病痛折磨,但已经摆脱了经济上的困窘,并且完成了影响他晚期画风大转变的意大利之行,精神上比较安宁平和。到他1919年去世,父子两人相处25年,应该说是尽享了天伦之乐的。在他前往南部普罗旺斯卡纽养病之前,一家人住在巴黎蒙马特高地一幢僻静的屋子里,名叫“雾城堡”。屋子在一条小街的尽头,花园和房间都被一道篱笆围起来,几步之外就是因为被雷诺阿描绘而闻名全世界的“煎饼磨房”(Moulin de Galette)——同名画作在1990年拍卖出了7810万美元的天价,是全世界最值钱的十幅名画之一——后来因为毕加索们的轶事而游客乌泱的民俗酒馆“敏捷的兔子”也不远。

从很小的时候开始,让·雷诺阿就是父亲作画的模特,老雷诺阿特别喜欢儿子浓密的卷发,画了不下百次,而且每次都要赞叹一句:“金色的啊!”可父亲的这个爱好却让儿子难堪和恼怒,因为大家都把他当成小女孩来逗趣了,让·雷诺阿长大以后说,他当时恨不得自己是个秃子才好。但他的金色卷发还是留在了父亲的画布之上并且流传于世,让·雷诺阿回忆:“我那时候从来不看这些用我做模特的画,不过心里是知道的。”一直到21岁,让·雷诺阿总算改变了看法,他开始热爱父亲,为垂暮的父亲准备画笔,陪伴父亲创作,也成为他最后亲密的对话者。老雷诺阿去世的时候留下话,希望儿子去从事他年轻时候做过的制陶工艺,让·雷诺阿也真的听从了,直到5年后才违背对父亲的承诺,改行做电影。他在自传中说,自己没有资格做父亲的儿子,因为他头几部电影都收不回投资,被迫将父亲留下的画作几乎全部出售用来抵债:“我的主要财产是父亲留给我的画,我尝试拍电影的结果是这些画消失了。这些画如同我躯体的一部分,割爱之后仿佛我同父亲的交谈也终止了⋯⋯”即便如此,在让·雷诺阿的电影和父亲之间其实仍然有最后的对接,那就是他的第一任妻子卡特琳娜·海丝琳(Catheline Hessling),他完全是为了让所爱之人做明星才决定拍电影,而这个美丽的女人正是老雷诺阿画架前的最后一个模特。

让·雷诺阿一直试图摆脱父亲的影子,他信誓旦旦地向密友发誓,绝不在电影创作上受一丝一毫父亲的影响,他声称借艺壁画家让·夏洛特(Charlot),但绝不是那个大名鼎鼎的奥古斯特·雷诺阿。他拼命逃避,但生而成为雷诺阿,骨子里的审美趣味实在是避无可避。人们可以从他的多部作品里找到老雷诺阿式的光影效果,尤其是在他的后期创作中。评论说,人们在这次展览中很容易就感受到,雷诺阿的电影还是继承了父亲的绘画风格,柔软之中有生活本身的韧性,就像他电影里的台词——“承受,承受,还是承受”。电影《乡村一角》明显有画作《秋千》的影子,而电影《草地上的午餐》则让人想起那幅名画《半身像:阳光的效果》,现实又不乏诗意。不过让·雷诺阿从不追求“漂亮的构图”,而这倒常常是绘画带给电影的最不可忍受的毛病。

除了这些表面上的承袭,另一种深层次的类似更有宿命感。1960年让·雷诺阿曾为父亲写了一本颇为畅销的书《我的父亲奥古斯特·雷诺阿》,他是这样概括自己父亲的:“他在生活中、创作中实践的,其实是他的个人哲学:世界本身就是完整的存在,每个部分各得其所。”剩下的只是观察和表现。对于他自己,也是一样。让·雷诺阿也坚信“没有坚定的个人哲学,就无法拍出好影片”。让·雷诺阿声称自己属于19世纪,因为他的创作基点只有一个,那就是用眼睛去看,这恰恰也是老雷诺阿的信条,“从不信任想象的东西”。■

( “煎饼磨房”是全世界最值钱的十幅名画之一 )

( “煎饼磨房”是全世界最值钱的十幅名画之一 )

让·雷诺阿的诗意现实

没人真正说得清楚“诗意现实主义”是怎么回事。为它定义的法国电影评论家也只能笼统地说,在诗意和现实之间。不过人们能用具体的人和作品来代表,比如克莱尔、卡尔内、让·维果等等,但真正的领袖还是让·雷诺阿,后来为新浪潮电影定义的安德列·巴赞曾称他在战前有声片的决定性的年代里,成为诗意现实主义的象征:“让·雷诺阿的作品以其构思的独特性和丰富的美学价值,无可置疑地占据了‘黑色现实主义’之行列,从诸多方面预示着后来电影风格在形式和内容上的演进。”

( 让·雷诺阿 )

( 让·雷诺阿 )

上世纪30年代是雷诺阿创作的全盛期,他一生拍摄的40多部影片中大约有15部是在这个年代完成的,确立了他在法国和世界影坛的大师地位。《堕胎》(1931年)和《母狗》(1931年)成为他电影生涯的转折点。一个年逾半百的老实人爱上了一个妓女,而那妓女又和城里的流氓保持着关系,最终使职员身败名裂——《母狗》的故事根据一部平庸的小说改编而成,但雷诺阿以现实主义的手法超越了小说本身。1934年雷诺阿导演了“对意大利电影有过重大影响并预示了新现实主义”的《托尼》(Toni),从这部影片起,雷诺阿系统地运用了使整个电影手法得到更新的“景深镜头”,深刻影响了意大利的新现实主义和美国电影的坐标《公民凯恩》。这部影片同时标志着独立制片的开始,这也是后来巴赞尊他为新浪潮电影先驱的原因。

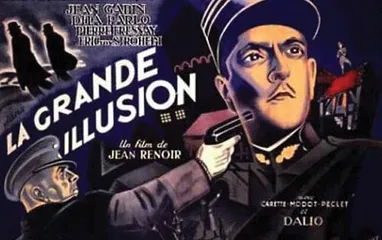

在雷诺阿的作品中,《大幻灭》(La grande Illusion)(1938年)和《游戏规则》(Regle du Jeu)(1939年)无疑是最为重要的两部影片。从情节上来看,《大幻灭》是一部表现战俘越狱的影片,但真正的主题却是第一次世界大战之后欧洲贵族姿态优雅的自杀式消亡和各个阶层的混杂:第一次世界大战期间,一架法国侦察机被德国人击落,侯爵出身的军官和工匠出身的驾驶员都成了俘虏,之后被押解到由贵族出身的德国监狱长管辖的监狱,遇到了犹太资本家出身的被俘上尉。当他们越狱时,监狱长不顾自己与侯爵昔日的交情,在侯爵掩护难友时将他击毙⋯⋯雷诺阿通过纪录片式的朴素风格,表现了复杂的人性。在《游戏规则》中,雷诺阿描绘的则是一个富有的主人社会和一个模仿主人的寄生仆人的社会,而两个社会的人都在谎言构筑的游戏规则中生存,或者因为违背规则而死亡。影片本身就是一场大的游戏,“游戏中仍有意外,而那只不过是个意外,谁也不会把它认真地对待,那不过是游戏的一部分”。剧中人物都是温和中庸的,他们每个人都按照自己和社会的制约在生活,所以更深一层的是人生的悲哀。后来的电影工作者对于这部影片摄像机的运动以及深焦距镜头的使用充满敬意,因为这在当时是很少有的一种摄影方法。

( 展览在考虑艺术呈现力之外,布展尽量满足了观众的好奇心理 )

( 展览在考虑艺术呈现力之外,布展尽量满足了观众的好奇心理 )

25年后被推崇为世界十大佳片的《游戏规则》当时却在票房和舆论上双败,雷诺阿灰心之下1940年移居美国,为好莱坞拍了几部影片。1950年雷诺阿取道印度和意大利回国,并在这两个国家分别拍摄了《大河》(1950年)和《金马车》(1952年),这两部影片现在受到法国年轻导演的盛赞。回归巴黎后他拍摄的多数片子影响不如从前,只有《法国康康舞》反响热烈。该片描绘了蒙特马地区红磨坊夜总会里的故事,以艳丽的色调和夸张的舞蹈场面对法国世俗风情还原描画,可以和他父亲的名画《红磨房歌舞夜总会》并论。时隔多年,让·雷诺阿的这部影片仍然以它浮世绘似的场景成为他后期代表作之一,并且令所有以红磨房为主题的后来影片都难以超越,包括由妮可·基德曼主演的好莱坞大片《红磨房》。

1970年让·雷诺阿再次回到好莱坞,在贝弗利山的寓所中度过最后几年。他死于1979年,遗体被送回法国,和父亲、兄长一起葬在家乡利摩日。他自己曾说,“生而成为艺术家,是最幸福的不幸”。在他内心深处,生而为雷诺阿,也是如此吧。■

( 《大幻灭》 (1938年) ) 雷诺阿父亲生而为

( 《大幻灭》 (1938年) ) 雷诺阿父亲生而为