持久的哥特风潮

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

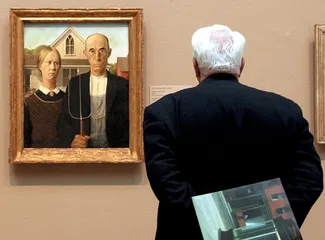

( 8月12日,在美国芝加哥展出的格兰特·伍德的名作《美国的哥特风格》

)

( 8月12日,在美国芝加哥展出的格兰特·伍德的名作《美国的哥特风格》

)

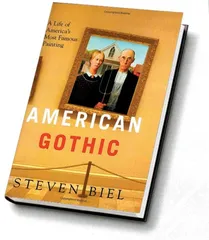

在艺术史上很著名的那些画作中,只有为数不多的几个会得到文化符号的地位。比如达·芬奇的《蒙娜丽莎》、蒙克的《嚎叫》和格兰特·伍德的《美国的哥特风格》。这些作品反复被以各种形式复制、戏仿。今年是《美国的哥特风格》诞生75周年,哈佛大学的历史学家斯蒂芬·贝尔(Steven Biel)出版了一本同名书籍,考察它成为文化符号的过程和原因。

虽然这幅画很多人看着都眼熟,但它的艺术成就并不是很高,因而很多人都不知道它的作者叫什么名字。贝尔将它展示给59名哈佛大学二年级学生看,他们都认得出来,但是只有31位说得出作品的名字,只有5位说得出作者的名字。

1930年8月,出生于爱荷华、在欧洲接受了绘画训练的格兰特·伍德从车窗看到一栋白色的木质哥特式房子,这种房子将欧洲式大教堂的风格嫁接到美国窄小的建筑样式上,他决定将它画下来,连同他想象中的房子的主人。他选了自己的妹妹南·伍德做女模特,画面上她穿着整洁的带花边的围裙。又以长相很阴沉的牙医拜伦·麦金比做男模特,穿着黑色夹克、无领衬衫,都是干净的粗斜纹布做的。麦金比一只手持着一支三齿干草叉。伍德是分别画他们两位的,因为他们从来没有一起在那座房子前站立过。

1930年秋天,伍德拿这幅画去芝加哥艺术馆参加比赛。评委以它只是一幅情人节礼物般的绘画,要淘汰它,幸好一位很有实力的艺术赞助人要求评委们重新考虑一下,后来他的作品被评为第3名,并被授予铜奖和300美元奖金。这位赞助人还说服芝加哥艺术馆收藏它,至今这幅画还保存在那里。很快因为多家报纸的刊载它就出名了,标题通常都是“爱荷华农夫和他的妻子”。农夫本人和他妻子看到报纸之后很不高兴,认为这幅画歪曲了他们的形象,将中西部地区的农夫画成了表情痛苦、阴沉的清教徒;没有画他们生活中现代化的一面。一位爱荷华农妇威胁说她要咬掉伍德的耳朵。面对批评,伍德宣称自己是一位“忠实的爱荷华人”,坚持说他画的不是农夫,而是小镇居民;不是爱荷华人而是一般的美国人。他妹妹南可能是因为被刻画成了一个比自己年纪大一倍的人的妻子,非常不安,就对人们说伍德画的是一对父女,而不是一对夫妇。

在上世纪30年代早期,欣赏这幅画的评论家也认为这幅画意在嘲讽美国乡村或小镇生活的刻板。但是几年之后,美国遭遇了大萧条,工业化程度高、更讲究精致的东部生活不下去了,种地为生的中西部人照样可以自给。人们开始以不同的眼光看待伍德这幅画,它不再被理解为讽刺,而是变成了对大众民粹主义的颂扬。论者认为农夫和他的妻子是美国精神的化身,“美国的民主以有着勇敢的心和结实的下巴的劳动者为基础,就是这幅画所画的这样的人”。伍德也开始批判他年轻时在巴黎受到影响而形成的波希米亚风格,批评东海岸的画家老画“精致的仙女”。伍德回应托马斯·哈特·本顿的反智主义,说:“我想到的好主意都是在我挤奶的时候想到的。”

《美国的哥特风格》所描绘的从地方性形象变成了整个美国人的特征之后,对它的戏仿也就开始了。1942年,戈登·帕克斯让一位黑人清洁女工持着一个扫把站在一面美国国旗前,命名为《美国的哥特风格》。此后它的各种变形出现在了百老汇戏剧、电影、电视剧、广告和色情杂志中。很多人并肩站着,拿着干草叉之类的东西拍照。

贝尔认为这幅画被当作美国的象征而被广泛戏仿有两个原因:一是因为它包含着很美国、很清教的元素;二是因为它是透明的,“你进入之后很快就出来了,继而进入一种超艺术的、跟绘画无关的东西之中”。贝尔说他之所以写这本书是因为这对夫妇困扰着他,哥特式在这幅画里指的是窗户的样式,它同时还有诡异、邪恶的意思,贝尔怀疑画中的干草叉是一件凶器。“他们的令人憎恶之处在于他们看上去并不可恶。他们要我们将他们的正直、纯洁、有把握当作美国精神。”■ 哥特