“若干个可能的我,而不是现实的我”

作者:曾焱(文 / 曾焱)

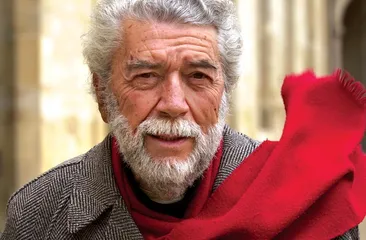

生于上世纪50年代的法国“新小说”老了,生于1922年的“新小说”主将罗伯-格里耶也老了,但这位“世界七大名人”之一的作家仍然保持着他名字对于媒体和读者的冲击力。9月2日下午,出席本届“北京国际图书博览会”的法国作家代表团在法国文化中心露面时,罗伯-格里耶的到场仍然是最令人兴奋的现场细节。同来的法国作家、龚古尔文学奖得主安德烈·马金对记者说,他一路上都在和罗伯-格里耶讨论问题,但他们从未谈论“新小说”,因为在这两代作家看来,那都是已经定形的过去的东西,没有再探讨的必要——不管立场是维护,还是舍弃,“我们谈论正在变化中的一切”。

罗伯-格里耶在访谈中谈到他一生推崇不确定性,从1953年以小说《橡皮》成名以来,他也一直在小说创作中追求这种不确定性的深入表达。在83岁高龄的时候,罗伯-格里耶出人意料地申请法兰西院士的“不朽者”待遇,2004年3月25日最终得到了这个最正统学院认可。对于那些视他为法国文学捣乱分子的人来说,这真是一个巨大意外。而在此之前,他已经重返小说,得名于丹麦哲学家索伦·克尔凯郭尔同名著作的《反复》出版后,少有地一露面就被法国文学评论界大肆好评,说它“标志着主观性在小说世界中重归其主宰地位”,这样凌厉地面向现代性的作品,和一个老人似乎相去很远。

“新小说”派的另一名重要成员克劳德·西蒙(Claude Simon)刚刚去世,而在远离巴黎的外省葡萄园中,作为一个会写小说的葡萄种植者。罗伯-格里耶还在继续写作。不过他也从不忘记自己的第一职业是农艺师,在他巴黎近郊布洛涅森林边的城堡里,日日和植物相伴。“在写作之外,我们都有自己的职业。”他这样评述他们那一代和新一代法国作家之间的最简单的区别。

采访结束的时候,记者拿出几本中文版《反复》请罗伯-格里耶签名,告知是受喜欢他的朋友之托。刚才还显得颇为疲惫的老人,又哈哈地笑了。签完,他开玩笑似地说了一句:“跟你的朋友说,好好看这本书,不要随便翻过。”也许,没有哪个作家真的甘心孤独到底。

三联生活周刊:您这是第三次来中国了吧?

罗伯-格里耶:第三次⋯⋯也许是第四次。

三联生活周刊:您曾在文章里说,“梦想自己正坐在一条缓缓入睡的黑色水牛的背上在中国南方漫游”,并反复提到广州。似乎对中国南方的意象,您有一种特别偏好?

罗伯-格里耶:我也不太清楚为什么,也许是气候的原因。我喜欢炎热的地方,这和我原来的职业有关系,我是农艺专家,对研究热带水果感兴趣。在南部中国,有荔枝、火龙果、红毛丹,海南还能看到椰子树⋯⋯

三联生活周刊:这让我想起您对法国记者说过的一段话,您说自己始终处在“新手”的位置:20岁开始做农艺师,30岁当作家,40岁拍电影,50岁画画,而60岁的时候很可能是一个音乐家⋯⋯说这话的时候您不到60岁,那么后来呢?您后来又对什么领域发生了兴趣?

罗伯-格里耶:我还在犹豫。其实我说的只是一种想法,未必真的就是这样。为什么要这么说?在当时想这么说,于是就说了。类似的采访很有意思,记者们总是把我说的话当真,比如我写一本自传体的东西,人们就认为我在说自己,其实很多都是我在想象一些事情而已。我在说若干个可能的我,而不是现实的我。作为人,并不是一个简单的现实存在的自我,它是由很多可能的自我构成的,而且随着年龄增长,阅历增加,会有多重身份。

我认为不确定性对一个人来说非常重要。丹麦哲学家克尔凯郭尔说过,一个人的死亡,还会带给他可能性。

三联生活周刊:您在中国非常出名⋯⋯

罗伯-格里耶:(打断)对,在全世界都很有名。

三联生活周刊:一些中国作家谈到他们在80年代的阅读时,会经常提到两个和法国有关的小说家:米兰·昆德拉,还有您。昆德拉虽然是捷克人,但长期在法国居住和写作,你们有交往吗?对他的作品有什么个人评价?

罗伯-格里耶:我们不仅是熟识,为昆德拉能到法国我出了很多力。当时我自己创立了一个文学奖项,我把这个奖颁给了昆德拉,然后以领奖的名义,由法国当时一个很有影响的政治人物为他得到签证,这样昆德拉离开捷克,并从此留在法国。我们在一起探讨一些问题,对文学的看法不尽相同,但仍然有诸多共通之处。

三联生活周刊:相比之下,昆德拉的作品更容易“进入”,而您的小说对读者来说有些障碍,我一个朋友说,读懂您的小说需要接受专门的训练,因为⋯⋯

罗伯-格里耶:(打断)不,读我的书只是需要非常专心致志。米兰·昆德拉的作品里可能会解释和阐述一些东西,而我不会。

三联生活周刊:也有人说,您的作品对于读者来说并无意义,但对于文学史有巨大的意义。您同意这个评价吗?

罗伯-格里耶:刚开始的时候,确实读者很少。正因为我的书很不容易读,所以一下子出名了,这可能也是一种出名的方式。但最后的结果是,我实在太有名了,人们不得不回过头来试着读我的书,所以随着时间推移,还是有不少读者。我现在可以靠版权生活,我对社会的索取已经很多了:我出身贫寒,但现在能够买得起路易十四时期的城堡,这就是版权收入和读者带给我的。从长期的角度看,我的书还是可以读懂的。

三联生活周刊:我刚买了一本您的新作《反复》。

罗伯-格里耶:说到这本新书,我觉得很奇怪。照以往的经验,我的书就算销量不少,也是一个很长的过程,十年、二十年、三十年,但这本书一出来就卖掉了4万册,虽然算不上特别畅销的书,但毕竟已经不少了。

三联生活周刊:您是“新小说”派的领袖,也被看作法国情欲小说的重要代表人物之一。

罗伯-格里耶:是吗,情欲小说?我觉得性是很正常的事情,每个作家都会写到,不单是我。

三联生活周刊:最后想问问您对现在法国文坛的看法?

罗伯-格里耶:现在年轻作家急于卖书,希望书的销量增加,但在我看来,这不是一种写好书的方式。我认识的从前很多作家,像玛格丽特·杜拉斯,当时写作是觉得有必要写,不是为了卖书而写。我们有写作的欲望,销量是后来的事情。

许多年轻作家写作有一定的利益性,他们把写作当成谋生手段,不愿意再从事其他职业。而我们那个时候在写作的同时,是有别的职业的。我认识的伟大的作家,像纪德他们,根本不是用写作来谋生的。

今天也许要感谢上帝,让我卖出了那么多的书,但我确实不是为了卖书而写书。■

阿兰·罗伯-格里耶和“新小说”派

所谓“新小说”,主要指小说技巧革新。从20世纪50年代开始,一些法国作家刻意放弃传统小说形式,进行新写作尝试。他们在写作中努力打破线性情节,打乱故事的时间顺序和人物的心理叙述模式,主张以真实、纯客观的态度描绘出事物的“真实”面貌,展示一个前人没有发现的客观存在的世界。女作家娜塔丽·萨洛特的作品《向性》,阿兰·罗伯-格里耶出版于1953年的《橡皮》,典型地代表了这一新文学流派的写作方式。1957年文学批评家爱弥尔·昂里欧在《世界报》上发表评论罗伯-格里耶和萨洛特作品的文章,称之为“新小说”,从此这个战后兴起的文学流派就有了自己的名字。罗伯-格里耶因为他在著作《小说的未来道路》中对写作理念的阐述,被视为“新小说”派的领袖。但“新小说”派其实是个松散的文学团体,除了集合在“午夜出版社”周围,并没有统一的文学纲领和组织,人们经常谈论的主要代表人物除了罗伯-格里耶,还有娜塔丽·萨洛特,米歇尔·布托尔和克洛德·西蒙,尽管西蒙从来不承认自己属于“新小说”。另外,玛格丽特·杜拉斯也被认为是外围人物。而现在,“新小说”的代表是让·菲利普·图森,他的代表作《浴室·先生·照相机》,建立了“叙事的抽象派艺术”。

罗伯-格里耶的主要小说作品有:《橡皮》(1953年),《窥视者》(1955年),《嫉妒》(1957年),《快照集》(1962年),自传体三部曲《重现的镜子》(1984年)、《昂热丽克或迷醉》(1987年)和《科兰特最后的日子》(1994年),以及2001年新出版的小说《反复》。这些都已有中译本。引用《法国现代文学史》中的评论:“罗伯-格里耶小说的最明显的方面,它们的‘商标’,是对事物、背景材料描写所赋予的重要地位,以及这种描写的极端细致和几乎具有科学性的特点。”

在文学之外,罗伯-格里耶还在电影方面做了实验性创作,他以电影小说形式发表的剧本《去年在马利安巴》,1961年经阿兰·雷奈拍成电影,成为世界电影史上难以跨越的代表作品之一。■ 现实