丛中鸟

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

谁曾想到观鸟也会那么有魅力?对于饱经风霜的文化人来说,观鸟无非是有组织的“猜火车”游戏,虽然在邋里邋遢的观鸟爱好者中,什么样的鸟人都有,并且不乏有头有脸的名人——要知道,观鸟者改变了人类的历史,要不是马歇尔与艾森豪威尔有着对鸟的共同爱好,二战的历史肯定会非常不同。

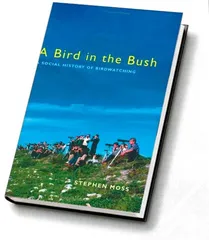

斯蒂芬·摩斯(Stephen Moss)的《丛中鸟》(A Bird in the Bush)是一本活泼地记述人鸟关系史的书。观鸟的历史并不久远,好像在18世纪以前,鸟在人类眼中不是食物,就是预示不祥的东西。对鸟的严肃研究始于维多利亚时代,不过那个时候,人们像乐于观鸟一样乐于捕鸟。研究者出去看鸟的时候,手持钢枪,鸟巢里的蛋也一只都不放过,在掌握鸟类鉴别知识的同时,他们也危及了这一物种的生存。不过对鸟类的生存威胁最大的是时尚潮流,尤其是维多利亚时装饰羽毛的帽子。1889年一群妇女在曼彻斯特郊区联合起来,发起抵制插着羽毛的帽子的运动。后来由此诞生了英国皇家鸟类保护协会(RSPB),现在它已经有100多万名会员,相当于每30位成年英国人中就有一位。诗人约翰·贝吉曼曾语带双关地说:“谁统治着这个国家/谁在乡村奔跑(Who runs the country)?皇家鸟类保护协会。每一排树篱后面都有它的会员。”

观鸟者大体上分两种:一种是对特定环境中的鸟类的活动和数量很感兴趣,不论是一个花园、一片森林还是一片沼泽。还有一类人的目标是观察到尽可能多的鸟类,会不惜长途驱车前往,相互之间互通讯息。英格兰普通的观鸟者都受惠于贺拉斯·亚历山大的著作,是他的宗教背景成全了他——因为听音乐、赏艺术是不被允许的,所以只能观鸟。自然史成了精神世界和物质世界的融合,是艺术,也是信仰。牛津的一位鸟类普查专家说:“对观鸟者来说,观鸟不仅是运动,它也是科学,甚至是宗教,当所有外部信息都已记录在案之后,其中真意仍不可言传。”鸟类好比来自另外一个世界的信使,栖居在我们身边和头顶之上,是我们这些固着于土地的人很难理解的生灵。

好奇又细心的吉尔伯特·怀特跟大自然情感相通,他平和的心态引起了维多利亚时代人们的兴趣。怀特是个甘于寂寞的牧师,他的弟子们也都是业余爱好者。而乔治·蒙塔古为了实现自己儿时写鸟类学著作的梦想,将军中高位和自己的老婆都丢在一旁,带着“小蜜”逃往德文郡研究鸟类。

20世纪初,英国开始立法,保护受铁路建设、工业生产和圈地威胁的野生动物。大自然不再是我们的家,它变成了一个需要开车去参观的地方。如果你很有钱,还可以买一只1894年蔡司开始生产的双筒望远镜。人人都可以参考崭新又便宜的谈鸟类的书。

今天,玩鸟是一项超越了阶层和地位的消遣。不是所有的人都能像李·伊文思那样纵横380万英里,仅仅是为了从自己的列表上剔除已经灭绝的珍稀鸟类。时至今日,在恰当的地点,在恰当的时间,观赏一群普通的鸟,已经成了比发现一只珍稀鸟类更令人惊奇的事了。

观鸟不仅可以是科研活动、自然保护行动,还与民族文化有关。91岁的老人王世襄日前在《北京晚报》撰文说:“数年前,一次在人大会堂中秋佳节茶话会上,我和中央电视台的方宏进先生坐在同一桌上。当时中央电视台第一频道每天清晨播出‘东方晨曲’,从升国旗开始,然后是大好河山,非常庄严雄伟,此后一只白色鸽子,穿过长城门洞飞来,到近处一转身,明显看出鸡形的头,长长的喙,显然是一只美国食用鸽,通称落地王。这对中国传统观赏鸽有感情的人看来,实在无法接受。我国有如此美丽的观赏鸽,而在如此壮丽的场面,竟让一只外国食用鸽独占鳌头,实在有损我们的自尊心,心情久久不能平静。后来单只白鸽变为几只白鸽,镜头稍远,长喙看不见了,但仍是美国食用鸽。”王老先生也能体会记者和摄影师的难处,拍一张信鸽和食用鸽的照片很容易,随处都有,而观赏鸽就难了,不知哪一家有,肯不肯给拍。但他说希望记者、摄影师给观赏鸽一个亮相的机会,因为它们“确实是世界上最美的、历史非常的悠久、与中华文化密不可分的佳禽”。■ 丛中