是真皮的么?

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

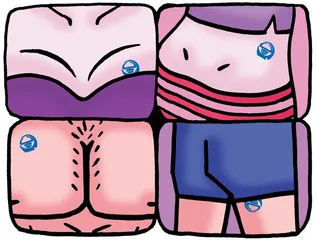

图◎陈曦

《麦田里的守望者》第15节:“这两只手提箱看上去很不值钱——不是真皮的。这原是无关紧要的小事,我知道,可我最讨厌人家用不值钱的手提箱。这话听起来的确很可怕,可我只要瞧着不值钱的手提箱,甚至都会讨厌拿手提箱的人。”

段落大意:真皮比较值钱,真皮制品让它的使用者看起来较有价值,较为有“范儿”,至少,不至于让有品位的人瞧着讨厌。

这种价值观念的影响力至今依然强劲。在电视里看到一美女主持访问一中年古董相机收藏家,后者出示一具德国古董相机,机背有皮革一层,美女把玩之余狂嗅不已,还无限崇敬地问:“是真皮的么?”

收藏家答:“不是,是人造革。”看来是为了安抚女主持目光中难以抑制的失望,收藏家解释道:“那年头,人造革比真皮值钱。”

不管主持人是否相信,我认为收藏家说的大体不错。因为真皮的大敌、泛称“人造革”的那一类石化下游加工产品,自1909年全球第一种合成塑料面世以来,一直到上世纪中叶,仍是稀罕之物。物以稀为贵。现如今,看着那些代表恶俗品位的令人心烦的铝合金门窗,很难想到在欧洲、至少是德国化学家维勒(Wohler.F.1800〜1882)于一口坩埚中提炼出灰色粉末状的金属铝之前,铝一直是价格比黄金还贵的贵重金属。17至18世纪,只有极个别巨富的欧洲王室才有享用铝匙铝叉用餐的特权。

1967年上映的《毕业生》开头,一位来宾在毕业派对上忠告达斯汀·霍夫曼:“我只想对你说一个字,只一个字─—塑料,塑料发展前景很棒啊!”大约100年前,车尔尼雪夫斯基在小说《怎么办》里写道:“终有一天,铝将代替木材,甚至可能代替石头。看,这一切是多么奢侈,到处都是铝。”车尔尼雪夫斯基的大胆假设早已被更大胆地求证出来,而塑料“很棒”的发展前景,亦被不幸言中,不同的是,对于真皮的崇拜却似乎未曾因此而歇菜,反而因塑料的普及而加剧。面对一件声称是真皮的制品,总会有人持怀疑态度像上述女主持那样狂嗅一番。也难怪,执著的中国消费者在“真皮假皮”的问题上吃够了不法商人的苦头——据说就有台湾人发明了一种“真皮味”的化学喷雾,专往人造革上喷,事情很严重,以至于有些卖LV包包的商贩也一再向买家保证他的东西乃“百分百真皮”。

为了保障消费者权益,1998年起正式注册的“中国真皮标志产品”看上去更像是一个真皮崇拜的图腾:一只全羊、一对牛角、一张皮形。白质黑章,中央有GLP三个红色字母(真皮产品之英文缩写)─—这个毕加索风格的图案,我是从一个出售真皮手铐、真皮头罩、真皮颈环、真皮眼罩以及真皮皮鞭的恋物癖网站上找到的。关于皮革恋物,科普读物《人类性行为的演化》解释说:它起源于幼童时期在心理发展上出现障碍。“对皮革制品的恋物(人类使用皮革制成皮鞭、皮鞋、马鞍及夹克等),对皮革的一般喜爱,与那种主宰臣服的性关系中的恋皮革痛并不是那么不同。在这两种情形中,都稍稍染有某种恋兽的意味——仿佛在长久与牛的关系中,我们已将它们的印象深烙心中⋯⋯在皮革崇拜者的例子中,游牧民族与牛群更紧密相连,得到诸如牛奶、奶油、乳酪及牛肉等类的产品。”

游牧民族于人类“幼童时期”发展出皮革恋物这种心理障碍,似可自圆其说,但农耕民族如吾人者,早期却也会以一袭“羔裘”为象征而“劳心忉忉”而“我心忧伤”。不管是臣子思君还是怨妇怀人,《桧风·羔裘》的恋皮气息挥之不去。也有专“恋”橡胶制品或PVC的:“对橡胶制品的恋物癖是不利于生物繁衍的。因为橡胶制品是在最近这几个世纪才被合成出来的,所以,在此之前,男女都不可能出现对橡胶制品的恋物癖。威尔森推测,对橡胶制品的恋物癖,一定不是遗传的,而是个人在自己的生命阶段中发展出来的。”很显然,不仅在排名上有阶段论的先后,与真皮恋物相比,品位上,也是前者来得较为经典自然,后者则就像使用人造革制品者般显得比较低级,人工化,比较没气质,比较变态,让有品位的人瞧着讨厌,真是狗尾续貂。

我发现,在善于综合运用马克思商品拜物教(commodity fetishism)、精神分析学、女性主义、后殖民主义和新历史主义等理论武器的资本主义批判者那里,皮革是很受欢迎的一个物证(如麦克林托克《帝国皮革》)。也就是说,真皮崇拜这回事,其实是资本主义利用我们因种种原因有时难免会表现不太正常的力比多搞出来的一项阴谋。至于我个人对真皮制品的看法则相当功利主义。据说,鉴于亚洲人民对劳力士的热爱,CIA在该地区活动的外勤人员人手一只,为的是便于在紧急情况下脱手兑现。我认为真皮制品的作用也就是这样了,比如在类似的紧急情况下,尽量使用真皮腰带,因略事烧烤即可充饥。此法我在小学三年级时已验证过,有效,味道还可以接受。■ 真皮皮革恋物症