他们狂热的儿子

作者:三联生活周刊(文 / 困困)

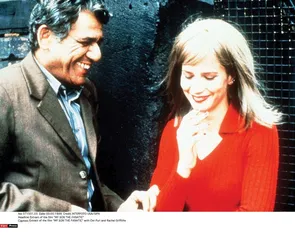

( 电影《我狂热的儿子》剧照 )

( 电影《我狂热的儿子》剧照 )

“9·11”后,美国人被一个问题困扰:究竟是谁干的?7月7日的伦敦爆炸,带给英国人的却是另一个问题:他们怎么能这么干?爆炸发生后一周,四名嫌疑人进入人们的视线:他们是四个年轻的穆斯林,三个出生在英国,亲人们说他们都很和善,遵守法律,成长过程跟一般孩子没什么两样。但1999年有一部叫《我狂热的儿子》(My Son the Fanatic)的电影,试图告诉人们他们的成长过程其实并不一样。

电影以父亲的视角展开。帕维兹是个在英国生活了25年的巴基斯坦人,一位出租车司机,有温顺的妻子,一个20出头的儿子法理达,他们一家住在英国北部的一座工业城市(也许是利兹)。帕维兹工作勤恳,妓女与嫖客是他的常客;他在妻子之外还与一个白人妓女有染;他望子成龙,强迫儿子放弃艺术与音乐,为了当一个上等人去学会计。他的生活微有瑕疵却也平静,他似乎已经习惯了英国,“自从来到这个国家,我就对旧生活说再见,每天只想着工作”。他对女朋友贝蒂娜说。但这个白人妓女认为他该教育儿子,在钱之外,还有一些其他可以信奉的东西,但是什么,她也说不清楚。父子间关于信仰的争论暴露了法理达这个穆斯林青年内心压抑的不满:“是什么?这里的人生活得污秽不堪,还指责我们是杂种,除了钱,还可以信奉什么?”父亲无言以对,他太投入于工作了。

父子间的裂痕慢慢扩大。法理达决意放弃学业,专心照顾监狱中那个“忠诚的有信仰的朋友”;他还准备把自己的女朋友——一个白人警官的女儿——也甩了。当这对情侣的家长头一次见面时,突然之间,电影出现了忧伤却理性的隐喻镜头:当法理达朝所有人喊:“我不想让我的孩子也到这个国家。”那位白人警官倍感惊骇;可这对在英国生活了20多年的穆斯林夫妇平静地招待着客人,移民生活教会了他们不动声色。其实白人在电影里被忽略了。除了一个精心刻画的德国嫖客,他拉帕维兹与妓女贝蒂娜同去色情夜总会:“享受正宗的英国北部文化。”这个配角被处理成一个聚光灯下的小丑,他用阴阳怪气的种族歧视论调让帕维兹陷入窘境:“这就是萨勒曼·拉什迪(印度裔英国作家,宣称一个国家接受了色情文学才能算得上真正实现了自由民主,被伊朗判处死刑)倡导的呀。你怕什么?即使亚图拉·阿克巴尔(伊朗政治家)敢来这里,我也会帮你打烂他的屁眼。”帕维兹沮丧地站着,拳头像树叶一样颤抖,却没动也没说话。还是妓女扇了那小丑一巴掌,因为她也是白人。

印度裔英国作家纳拉扬在小说《向导》中描写了一个绝食的印度祭司。

“您将在什么时候结束绝食?”

“第十二天。”

“绝食能消灭一切战争,带来世界和平吗?”

“能够。”

这种甘地式的抵抗情绪隐隐出现在电影中,只是帕维兹向生活低下了头,把拳头挥向自己的儿子。电影结尾于一场骚乱。一个巴基斯坦来客挑唆法理达攻击城里的妓女——这也是他所能找到的惟一发泄社会不满的对象。很快穆斯林青年与当地居民之间的矛盾演化成骚乱,父亲帕维兹做出了最后的努力:他把客人从出租车上赶下,将女朋友贝蒂娜和儿子带回家。他不想面对任何信仰、种族的冲突,他只要保护自己在乎的人。可法理达却跳起来指责:“你为什么要庇护妓女?”暴怒的父亲甩手给了儿子一巴掌,响声伴着儿子的嘶喊:“究竟是谁狂热?”

《我狂热的儿子》并不是控诉万恶的资本主义,也没有《威尼斯商人》中犹太人“你们欺侮了我们,我们难道不会复仇吗?”那样的仇恨。它是关于一个移民家庭中的琐碎矛盾,但又半遮半掩地指向了英国这个“文明的监狱”。1999年电影公映时,“9·11”事件与“7·7”伦敦爆炸只存在于想象中,穆斯林移民在英国开着出租车或经营杂货铺,穆斯林青年在地铁站台与流浪歌手讨论过音乐,用额手礼告别。他们的生活就像英国影评家对电影的评价:“真实藏在温和的冲突与冷幽默中,马马虎虎地被带过了。”

电影根据汉尼夫·库瑞什的同名短篇小说改编,书里的结尾只停留在儿子“究竟是谁狂热”的嘶喊。但电影的最后一幕却是法理达背起行囊的背影,他回头望了一眼,毅然离开了家。■