奇迹是这样创造的:江南造船厂的140年

作者:王恺(文 / 王恺)

( 中国制造的第一艘万吨轮“东风号”

)

( 中国制造的第一艘万吨轮“东风号”

)

工匠身份的科学家

只在乡间学校学习过一些古文的徐寿之所以放弃科举,应该是家贫的原因。在无锡时,他靠帮人修理乐器和各种物品为生,在县城的马路上修整一台七弦琴时,被城里的士绅华冀纶看见,将他带回家与研究算学的大公子华蘅芳相见。这两人见面即投机,从此成为毕生好友,“当时两人就有朦胧的想法,八股文那套在将来是不起作用的”。华蘅芳的后人华丙炎说,在当时,放弃八股取士之道而选择算学科技,也属离经叛道之举。

根据历史学家的研究,虽然没有系统学习,但两人来到上海,在当时传教士开办的墨海书馆接触了一批西方科学著作,《格物新知》等科普著作在他们身上的影响显而易见。

“关于这两人当年如何具体研制轮船,已经没有材料了,无法想象这两个无锡人当年是怎样做出现代轮船来的。”江南造船厂的宣传部长曾明说,迄今为止,徐寿的铜像还在庞大的江南造船厂的一角默立。

被曾国藩召见前,在太平军战火中逃生的徐寿已经到了穷途末路,带着家人僻处乡间。直到同乡的流浪者告诉他,在庙门前看见了写有他名字的文书。他赶去时发现了江苏巡抚的朱红方印。

( 极地科考船“远望号”

)

( 极地科考船“远望号”

)

1861年,徐寿和华蘅芳在曾国藩兴办的安庆军械所再次相见。“曾国藩请他们吃酒。”华丙炎说。按照各自的特长,他们这样分工:华蘅芳负责设计和一切数据的测算,徐寿则主持船体和机器的选定。《清史稿》记载,“每一时能行四十余里”的“黄鹄号”就此诞生。

1867年,曾国藩回任两江总督,徐寿到上海襄办江南制造总局,“相当于总工程师吧。”上海社科院的研究者马军说。正当洋务运动鼎盛时期,他主持了多艘兵轮的制造。其中单船的载重单位已突破到2800吨,“海安”、“驭远”二舰,各装两台主机,四台锅炉,“在外国为二等,在国内为巨擘”。根据中国造船史的作者记录,当时日本的造船水平落后于江南造船厂。

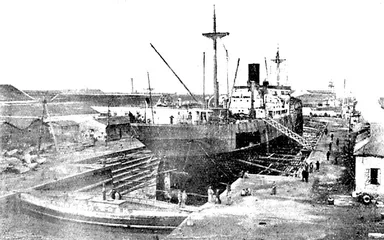

( 2. 1924年二号船坞

)

( 2. 1924年二号船坞

)

1865年就来到江南造船厂的华蘅芳据说精通古代算学,他依据的是明代一批学者的算学著作,例如《算法统宗》。李鸿章让他设计厂房和布置机器安装,还要参照资料设计研制生产急需的机器。这个江南书生之后还承担了兵器的设计和制造,他对枪管枪炮的厚度、长度、口径、内膛压力进行了计算和改进。

但是徐、华二人最为后人称道的,还在于他们于1868年在江南造船厂增设的翻译馆,在浩大的带着20世纪工业文明时代特征的厂房角落里,翻译馆迄今犹存,古旧的小楼采取江南民间建筑风格,却带着一些西方建筑色彩,和当时的时代相印证。里面设有译书室和藏书楼,远处就是印刷厂,相当于带有印刷厂的出版社。当时的翻译方式是:“懂中文的外国人和懂外文的中国人做口头翻译,再由笔叙者整理成文、配上图画,就可以交付印刷了。”马军说。所有的书都标有定价,可以拿到外面出售,也可以供本厂研究使用。

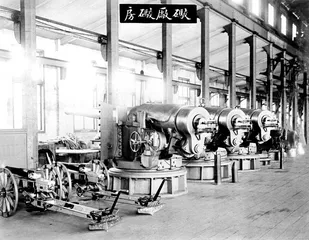

( 1. 中国制造的万吨水压机

)

( 1. 中国制造的万吨水压机

)

复旦大学教授周振鹤发现了江南制造局翻译馆的书单,基本上是一份价目表,“但它比一般的书更为难得”。这册只有四张纸的《翻译各种西书价目单》共列出了54种翻译书的售价,并且还附有翻刻其他15种书籍的价目。譬如《制火药法》一本,价280文;《开煤要法》(贰本)每部400文;《测地绘图》(肆本)每部1000文。54种书平均下来,大约每本在200文上下。最贵的一部书是《水师章程》,有16本之多,售价达3200文。

在当时,一斤白面在涨价时卖到600文,而江南制造局所译西书平均每本不到一斤白面价钱,不算太贵。“如果对城市里稍有余裕的知识分子而言,这种书价是负担得起的。”

( 3. 1935年,江南造船厂新船下水

)

( 3. 1935年,江南造船厂新船下水

)

可是,在一个以科举考试为价值核心的社会系统内,当时的知识分子未必看重这样的图书。“他们介绍的西学普通人根本不能了解,即使是当时的知识分子也完全缺乏相关的知识。介绍这样的书籍真不受重视。”马军说。当时翻译的178种西方书籍以自然科学为主,遍及数理化等基础学科;然后就是应用科技书籍。当时西方流行的制造工艺学基本上都有介绍:蒸汽机、造船、铁路、炼油、航海都有详细的译本,农业和军事的书籍也不在少数。

当时化学在西方也属前沿学科,徐寿与编译馆雇用的英国人傅兰雅合作翻译了一系列化学书,特别的是他创造的化学元素名称:钾、钠、钙、铅等一直沿用至今。

著名的王韬也曾前来参观江南制造局的编译馆,“门外植竹万竿,绿阴夹道”。徐、华等人则将西方科技图书“罔不搜罗备至,诚为集西学之大观”。在科举不成而落魄、对西方有浓厚兴趣而为外国人服务的王韬看来,这里真是人间福地。王韬属于在边缘体制中寻求生存机会的人,他自然对能在传统体制中有一席之地的徐、华等人深感兴趣。

但是,徐与华并不比王的命运好多少,尽管他们在江南制造局主持着大部分工作,但是在“中学为体、西学为用”的洋务运动体制下,他们的身份实际上并不高。“当时的知识分子还是以科举考试为正途,像徐、华这样的人完全算是边缘化人物。”马军说。他们与中国的传统体制相背离,尽管一些研究者一再强调曾国藩、李鸿章等重臣对他们的嘉许,但那种嘉许只是对一个“工匠”的赞扬,“在那样的系统中,工匠的地位是恒定的”。并没有当他们是真正的科学家。

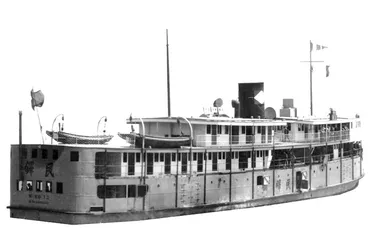

( “民铎号”

)

( “民铎号”

)

这两位科学家有着民间学者的风度,基本上一直拒绝做官,而将大部分精力放在知识的普及上。“华蘅芳从江南制造局开始就致力于教育了。”华丙炎说。华蘅芳后来担任了江南工艺学堂的教习工作,“算是中国最早的职工教育吧”。之后一直在各地办学,传播西方科技知识,“他一生拒绝做官大致有四次”。

最早的江南造船厂职工还不是上海本地人,因为居民们认为机器可怕,而不敢来上班。只能从当时太平军战乱后的江南地区寻找大量孤儿,或从相对开明的广东地区觅人,这样的局面持续了很长时间。而华蘅芳正是从这批人中培养了大批技术人才,他们没有受到士大夫习气的熏染,成为中国最早的技术专家。

绵延不绝的江南制造

黄仲良和黄季良,江南制造局汽炉厂工作的黄道平的儿子,是中国最早的留美幼童中的两个。当时情况下,正是黄道平这样的接触了西方工艺的人才肯率先将子嗣送出国。“黄当时只是一般工人,但见识已经这样。可见江南厂的开放程度。”曾明说。

( 江南造船厂全景图 )

( 江南造船厂全景图 )

“江南造船厂的制造和设计大部分是从西方学习的,它的科技史也是一部开放史。”曾明说。从晚清到民国的江南造船厂不断根据图纸和科学著作,让“西方制造”在中国落地生根。1875年的《申报》就报道了“江南第一巧人徐寿仿西法制造镪水”;按照图纸制造的中国最早的后膛炮现在还存放在江南造船厂的博物馆中。第一炉钢在1891年炼出,当时有参观者记录:“用极大水力之钢机压之,每方寸之力,重三千吨,殊骇听闻。”

在江南造船厂的引进过程中,购买专利的情况也出现了,厂史研究者王荣富根据档案材料发现,1918年,江南造船厂从美国购买了首项专利:美国制造专家高伦发明的汽油机。当时汽油机刚问世,由英国人总工程师毛根和高伦协商,双方签订合同,以1万美元的价格将专利出售,这在当时的中国是一笔可观的钱财。当时江南厂为美国人制造万吨轮,每吨价格才195美元。高伦将之完全转让,江南厂随即将之运用在自己制造的大量轮船上,节省用煤达40%,一时间,船舶销量大增。包括为美国建造的四艘万吨巨轮,当时这四艘万吨巨轮的建造几乎成为公共事件:“中国工业史开一新纪元。”“其工程精进急速,足与欧美并驾齐驱。”

与此同时,江南造船厂的主流技术人员逐渐将中国人替代西方人:叶在馥就是其中代表。叶在馥15岁入广东水师学堂,1912年赴美留学,1917年来江南造船厂,专门研究长江水道上使用的船只。

叶知道长江中上游航道潜狭,水流不稳定,他研制的川江潜水客货轮“隆茂号”船体极轻,因为船壳板和发动机都采用了先进技术,所以吃水浅而载重大。他后来又研制出了枯水期能航行到重庆的“江南号”。

这样的中国人使得一向傲慢的英国技术总管毛根也相当佩服。王荣富发现,毛根临别中国时,把他自己的两箱书籍和仪器全部送给了叶。“毛根眼里一向是没有中国人地位的,当时中国技术人员只是给英国技术人员打下手的,都是做简单描图的活。”王荣富说。

“但就是这些简单的活,培养出中国早期最出色的一批工程师。”一个普通的冷作工就能看懂英文图纸并且指出图纸的错误何在。16岁就进厂的葛金林根据经验,发现英国设计师的弓形吊杆弯度不够,拿着图纸说明错误在哪里。“那时候英国人哪里会听?两个人争执得面红耳赤,最后闹到总工程师毛根那里去了,毛根发现了图纸的问题。”中国的技术人员的地位在20世纪早期逐渐提高。

20世纪20年代,飞机制造引发了世界重视,造船厂开始制造中国最早的一批飞机。“当时的飞机制造区在厂房西边,最早造的是两架水翼折合水陆侦察机,每机可以乘坐两人,是海军部督造的。”另一位厂史研究者刘大钧说。1931年6月,“江凤号”飞机造成,在上海上空试飞行,边飞边撒下了大量“要提倡航空救国,应提倡自制飞机”的传单,“这广告做的再巧妙不过了”。也和当时提倡国货的潮流不谋而合。

当时的飞机设计者之一是王助,一位幼年出国的中国留学生。王助曾担任过美国波音公司的首任总工程师。当时的波音还在草创阶段,王助是其创始人之一的韦斯特维尔德的同班同学,被聘为波音飞机公司第一任总工程师。

经过多次改进,王助设计出一架双浮筒双翼的“B&W-C”型水上飞机,该机作为波音公司制造成功的第一架飞机和开辟美国第一条航空邮政试验航线的飞机而载入史册。美国海军部认为这种飞机兼具巡逻艇和教练机的双重功能,一次就订购了50架,新成立的波音公司从此站稳了脚跟,并逐步发展成为世界上最大的飞机制造公司。

研究者宁珊最钦佩的是王助的爱国精神:王助本来可以在波音公司继续工作,干出一番大事业,但他很快离开,于1917年冬回国,成为我国最早的一批留学归国的高级航空工程技术人员。但王助在江南造船厂的时间并不长,他由于不满当时政府的一些指令而匆忙离去。

“江南厂更有代表性的是那些普通的科技人员,他们大都是本土培养、有雄厚的实践基础,极强的操作能力。”马军说。

潜艇和航天之间的手艺

按照发展逻辑,专业人员的出现将取代以往散落在民间的能工巧匠。20世纪,世界各国的科技都在走向专业化,但由于政治的原因,中国的普通技术工人却在发挥着越来越大的作用,中国科技史的民间力量再次体现。

“非学院化的科技人员何尝有过这样的机会?正是由于中国传统社会大规模地向工业社会转型,才造就了无数最普通的民间科技样本。”

1955年,苏联专家委员会主席祖鲍夫带领专家团来到江南造船厂,帮助中国制造第一艘潜艇。在此前,11名江南造船厂的工人已经前往苏联的索墨尔福造船厂学习过。“先参观红场,再在这家红色工厂里参加试验。”一位参加者的回忆录中还记载着初到红场的激动之情。

跟着苏联专家留比莫夫的林献荪还记得苏联专家总爱发脾气:“在调整技术参数的时候,几乎就不能离开,有一次调整4具发射装置,只剩下一台没调整好,大家吃午饭去了,结果专家组长涨红了脸大骂。”

虽然潜艇属当时的尖端科技,但落实到具体的建造步骤,却是一些再具体不过的工作,例如潜水艇要求的球形隔舱的焊缝,“当时的焊接工艺江南厂做得最漂亮,因为解放前就有基础了。”林献荪说。上世纪30年代,江南厂的工人就已经使用电焊技术了,比起当时技术最先进的英国只晚几年,全电焊结构的“民铎号”在1946年问世时,已属世界最先进之列,日本在同阶段还是部分焊接。正是有了这样的一批技术人员,在60年代相对封闭的状况下,“中国制造”才有所作为。

60年代建造的万吨水压机几乎是工业传奇,在当时的国际局势中,中国缺乏图纸和核心技术,只凭着最基本的科学原理和工人的智慧,江南造船厂将世界上诞生排序第20名的万吨水压机制造成功。

总设计师沈鸿本身就有传奇的科学精神。在给毛泽东的信中,他谈到中国技术落后的现状,却并不服气:“瓦特在18世纪时,学习了三个月就制造了蒸汽机;我在20世纪,读过三年书,应该能制造出万吨水压机。”

当时任副总设计师的林宗棠回忆:“选择上海,就因为上海是重工业基地,老工人里面卧虎藏龙。上海工人的土法、穷法、巧法多。”

那是一个工人有充分发言权的时代。在设计水压机的横梁时,设计师根据国际流行方式设计为分块焊接,“工人一听就笑,说是脱裤子放屁,完全可以焊接为一个整体。”对设计师的怀疑,他们的回答是:“万吨轮船也是那样焊接出来的啊。”

“他们不仅土法多,也懂得洋技术。”当时的大型焊接是靠工人从英国杂志上学到的片段电焊渣技术完成的,边学边完成。如果不用新技术,一个普通工人要40年才能完成。“当时资料不够完全,所以江南造船厂这边就像一个大实验室,直到最终完成十米焊缝,是当时国际上都没有完成的事。”现在已经88岁的电焊老工人唐应斌还被称为电焊大王,1965年专门到巴黎去做电焊技术报告。

土法应用几乎超过了世界上任何一次同类机器制造,在全盘缺乏先进的制造环境的情况下,起重工用木头顶起三百吨的横梁;砌炉工造11米高的炉子;用几根钢丝绳转动几百吨的横梁。“土洋结合造出来的机器比世界上很多同类机器水平要高。”

万吨水压机作为上世纪60年代的传奇被写进小学课本中。而70年代开始的“远望号”系列科学考察船则继续着这种神话。

完全没有造过科学考察船的江南厂,最初没有“母船”,完全是根据国外杂志上几张黑白照片来设计的。

“远望号”试行期间,曾遇到一个巨大的技术难题:作为科学考察船,最大的要求是极度的平衡能力,在任何风浪中均不能晃动。“减摇鳍是最重要的部件,而其中的液压机组是神经中枢。”当时的技术员,后来一直做到江南造船厂总工的叶长松回忆。他“家庭出身不好”,过去一直不能接触这种军工机密,但当“远望号”施工时,这批在民用船舶设计上有出色能力的技术人员终于被调上了一线。“当时我是主船设计组人员。”液压机组中的“阀板”上油管密布,类似人身血管,“轮机加工工人做了45天才完成。‘远望号’上的主电站则是技术人员根据导体的自感和互感、交流电的趋肤效应等性质原理比较分析,加上小三角形排列工艺试验成功的。别看他们就是一群普通技术员,可江南厂的技术员都是经常到国外去做学术交流的。”叶长松对江南造船厂的骄傲之情 溢于言表。

“远望”系列科考船是中国航天技术的依托物,所以“神州五号”的颁奖仪式上,有江南造船厂两个老工程师受勋,造船的和造飞船的关系就在这里。

1979年,改革开放结束了江南自力更生的局面,而现代科技体系要求的专业化,也使民间的科技力量渐渐隐而不彰。2008年,搬迁到复兴岛的江南制造厂一期工程可造船950万吨,相当于目前中国的造船总量。■

极地科考船“远望号”

中国制造的第一艘万吨轮“东风号”

1. 中国制造的万吨水压机

2. 1924年二号船坞

3. 1935年,江南造船厂新船下水

“民铎号”

江南造船厂全景图 江南造船厂