“造梦工厂”变成了“梦想交易所”

作者:三联生活周刊(文 / 于萍)

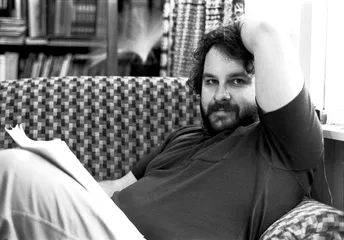

( 《指环王》让杰克森摇身成为好莱坞身价不菲的一流导演

)

( 《指环王》让杰克森摇身成为好莱坞身价不菲的一流导演

)

票房意味着什么?

《指环王》三部曲28亿美元的票房收入这样分配:《指环王1:魔戒现身》8.79亿美元;《指环王2:双塔奇兵》9.21亿美元;《指环王3:王者归来》的票房达到10亿美元。这是新线影业的全部收入吗?

每周日公布的北美票房周末统计,曾经像公布赛马结果一样激动人心。卖座(boffo),超卖座(socko),接近纪录(near-record)⋯⋯这样的指数似乎意味着财源滚滚,但它们并不像字面意思那样,意味着电影卖了多少张票,挣了多少钱,而是由电影票房跟踪统计机构推算的结论。根据美国电影记者艾德华·爱泼斯坦的新著《大片:好莱坞金钱与权力的新逻辑》,“票房”就是隔在观众与电影业之间的一道迷雾,里面猫腻多了。首先,所谓的“票房总收入”跟电影的质量好坏一点关系没有,它只反映电影放映的场次。放映30多场的《百万美元宝贝》可以得奥斯卡奖,放映3000场的《古墓丽影》⋯⋯当然你也不能说它不好。怎么能达到放映3000场的繁荣呢?全依仗广告大战的成败。根据2003年美国电影协会的统计,每部好莱坞大片平均用于广告的投入达到3900万美元。而“票房总收入”也不等于电影公司从电影院赚到的钱。以2001年的《疾速60秒》为例,宣称的票房总收入是2.4亿美元,其中1亿多美元分给了放映影院,剩下的钱用来印海报、打广告、交税、上保险、给资深影迷打折⋯⋯最后留在电影公司口袋里的仅剩1100万美元。艾德华·爱泼斯坦的结论是:“由去电影院的大众养活电影公司的时代已经不存在了。”看来“票房收入”的迷雾表明电影公司都在顶着财主的头衔过贫农的日子。但真相并非如此。

以往,“造梦工厂”无非七大电影公司:迪斯尼、索尼、米高梅、派拉蒙、福克斯、环球和华纳兄弟,现在他们变成了六大多媒体集团。电影,在他们的利润来源中很重要,但份额很小,大头来自将电影的知识产权与其他媒体的转化。《大片》一书说:“电影公司现在主要的任务,是利用自己掌握的知识产权,向其他媒体收取知识产权使用费。它们已从‘造梦工厂’变成了‘梦想交易所’。这就是好莱坞金钱与权力的新逻辑。”知识产权转化的产物就是DVD、付费电视节目、游戏、玩具、书籍⋯⋯这些利润藏在票房迷雾之后,鬼才知道有多少。

《指环王》三部曲正是这样的电影。皮特·杰克森认为,新线影业凭借《指环王》在全球获得的利润不只票房收入宣称的28亿美元,相关DVD、书籍和玩具等其他衍生产品的收入也十分可观,估计总收入达到40亿美元。可为什么《指环王》的市场估计远远低于这个价?原因在于,新线影业是时代华纳集团的子公司,能够参与《指环王》电影衍生产品经营的只有时代华纳旗下其他公司,比如,华纳兄弟国际公司、华纳唱片以及华纳图书出版等,其他公司无法通过公开竞价的方式获得经营权。集团内部以很低的价格进行业务操作,从而使电影有关的全部收入被降低。根据电影利润分成的导演,自然收入减少。皮特·杰克森的诉讼,实际上是向迪斯尼、时代华纳、索尼这样的多媒体集团惯用的“内部一体化经营”宣战。

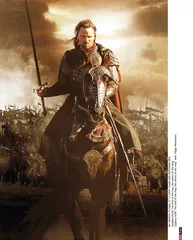

( 《指环王3:王者归来》剧照

)

( 《指环王3:王者归来》剧照

)

《指环王》与《白雪公主》 是同类电影?

这个说法不是因为两部电影里都有小矮人,好莱坞对大片的划分格外简单:有投资潜力的和没投资潜力的。所谓有投资潜力是说一个电影非常适合改成游戏,做成玩具,或写成书。《指环王》和《白雪公主》并列有潜力一类,与《古墓丽影》、《哈利·波特》、《蜘蛛侠》、《星球大战》一起,具有以下特点:

( 电影人物白雪公主、小矮人以及巫婆被制成玩具,成为迪斯尼乐园的标志形象 )

( 电影人物白雪公主、小矮人以及巫婆被制成玩具,成为迪斯尼乐园的标志形象 )

一、根据童话、神话、畅销小说、传奇人物的经历改编。大多是欢闹有趣,充满了矮人、精灵、巫师、半兽人、神仙、骑士等等的奇幻探险故事。

二、主人公是青葱少年或普通人,最终在与恶势力对抗中成长为一名救世英雄。

三、绝没有色情镜头,即便有爱情,也仅限柏拉图式。

四、矛盾冲突程式化,但场面必定眼花缭乱、喧闹嘈杂,在PG-13的限度内,保证充满血腥。

五、结局是恶人没好报,正义真伟大;最终小英雄带领群众战胜邪恶,世界又恢复了和平。

六、演员或导演此前多不出名,给点片酬就满足,不明白还可以索要电影衍生品利润的分成。

《白雪公主》被看成是这类电影的开山之作。1937年迪斯尼公司投拍该片时,被好莱坞视为笑柄:它的目标观众群范围太窄,仅限孩子。但《白雪公主》总收入达1亿美元,晋升为当时热门大片。除票房收入外,首次出现电影衍生产品:发行首张电影原声碟,唱红一首《有天王子会出现》;电影人物白雪公主、小矮人以及巫婆被制成玩具,后成为迪斯尼乐园的标志形象。这些衍生产品带来的利润,为好莱坞指出了新方向。

1999年《指环王》开拍时,就有目的性的为电影衍生品做准备。片场在新西兰,既降低拍摄成本,又为开拓国际市场埋下伏笔。当时并不有名的皮特·杰克森被选为导演,他大概并没参透好莱坞金钱与权力的新逻辑;电影上映前,为保证挤进PG-13大关,剪掉了许多过于暴力和血腥的画面,导致“白袍巫师萨罗曼”克里斯托弗·李因不满删剪,拒绝参加首映。新秀皮特·杰克森一边为新线影业的信任受宠若惊(电影前期投资预算达2.8亿美元),一边在佣金合同上签了字:将按照电影票房收入的10%提成。2004年,三部《指环王》系列全部公映,这套清白的,有广阔国际市场的电影开始发行相关玩具、DVD,《指环王》原著也重新大卖。此时,皮特·杰克森缓过神来,虽然电影衍生产品的利润被新线影业视为机密,但杰克森于今年2月还是将这家电影公司告上法庭,要求追加收入1亿美元。用杰克森的律师的话讲:“《指环王》系列上映后,1美元立刻变成4美元。”

案件仍悬而未决,《纽约时报》评论说:“像《指环王》这样的情况在好莱坞普遍发生,衍生产品是否算影片本身收入仍存在争议。案件很可能以庭外和解的方式告终。”皮特·杰克森或许钱就能解决,但更多人认识到好莱坞金钱与权力的新逻辑,接下来该是多米诺骨牌纷纷倒下。■