切·格瓦拉在2005

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

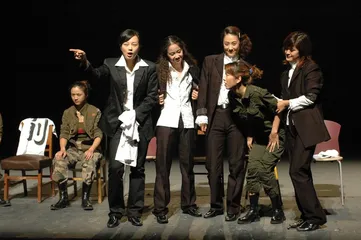

( 话剧《切·格瓦拉》剧照 )

( 话剧《切·格瓦拉》剧照 )

6月29日,小剧场话剧《切·格瓦拉》重新在北京北兵马司剧场上演。小剧场里的观众坐得满满的,不少人都穿着宽大的棉T恤,T恤上,一脸大胡子的切·格瓦拉深沉地望着台上,听任台上的演员开着他的玩笑:“肖像权包给我,印在T恤衫上,卖给那些脸上还长着青春痘的年轻人。”观众们并没有笑。女导演杨婷有点遗憾地说,5年前,大家看到这里都会笑的。

5年前,这出戏第一次上演。那一年,张广天、黄纪苏等一干主创人员为了反对“资本主义式的创作体制”,打出了“集体创作”旗号,共同撰写了像革命宣言一样的导演阐述:“这是一部言志咏情的充满诗意的戏剧作品。这个志,就是对理想社会的追求;这个情,就是对穷苦人民的真爱。它根据鲜明的立场进行直接的判断:任何形式的人压迫人的关系都是恶,任何与之背道而驰的努力都是善。在这个总前提下,自然主义的不干不净、先锋戏剧的不明不白与本戏无关。需要一把揪住不放的,是压迫的本质、革命的本质、人的本质、历史规律的本质。只有服务于这个目的,我们舞台上的所有声光影色才生,所有歌哭哀乐张弛起落才生,否则满眼行尸走肉。”在这样的宣言下,2000年的《切·格瓦拉》的确带给当时的观众一种熔岩爆发般的激情,对社会的尖锐反思令它被评为2000年知识界十大事件之一。北兵马司剧场艺术总监袁鸿在一篇观后感中曾这样写道:“作为一部现代舞台史诗剧,《切·格瓦拉》的上演给了浮躁、功利的现实一记重拳。”

与2000年相比,2005年的《切·格瓦拉》显然不是一记重拳。导演杨婷说,从观众的反映她就能看出来:“5年前演出结束开座谈会的时候,观众的意见特别对立,恨不得打起来。现在的演出不一样了,观众都特别平静地说,你这儿是不是偏了。”

“偏了”,是2005年剧场里观众的感受。6月28日首演结束,有的观众一边走一边轻声嘀咕:“有点偏激啊。”找杨婷做采访前,杨婷的一个朋友正在批评这出戏:“这出戏就是喊的声音太大了,一般来说,你越使劲地说服别人,别人越不会接受你的观点。”

可编剧黄纪苏说,文本还是那个文本,所有的台词一点都没改动。

对于这个变化,黄纪苏和杨婷有点尴尬,因为“偏”正是他们在2005年力图避免的。在杨婷的设想里,新版的《切·格瓦拉》恰恰应该通过舞台手段和导演设置削弱情绪化的成分,使之成为冷静、平和的思辨性作品。作为2000版《切·格瓦拉》的演员,杨婷很清楚地意识到了时代的变化,因为这变化就发生在自己身上。“5年前,更多是激情。经过5年,那种情绪好像慢慢平和沉淀下来了。有时候觉得,人家反派说的话也挺有理的。而且时代也不一样了。原来戏里有一句台词:什么叫做愤青啊——愤、怒、的、青、年!演员说的时候,底下都炸了。现在再这么说,一点反应都没有。好像一切都归于平淡了。”为此,在作曲上,她也另起炉灶,没有继续延用张广天的摇滚版,而是请来“红色摇滚教父”之称的侯牧人重新创作,对于新的歌曲,杨婷的评价是:“特别温和,很轻柔,娓娓道来。”

杨婷的《切·格瓦拉》上演的同时,2000年《切·格瓦拉》的灵魂人物、导演张广天正在为他的《切·格瓦拉2005》在9月的演出做筹备。在张广天眼中,《切·格瓦拉2005》与《切·格瓦拉》,一个是此一时彼一时;一个是就事论事:“2000年做这个剧本的时候,中国正处在一种世纪末的情绪里,社会矛盾比较尖锐,人民的心理比较躁动,要用诗的轰炸,从一般的诗歌上升到口号、宣传语、摇滚乐。5年过去后,对格瓦拉这个人有了新认识,他的伟大不在于他革命,而在于他是一个纯粹的人,他对自己要做的事情有一种坚定的信仰。如果一个人真的喜欢格瓦拉,就要先面对这个,这个人对今天生活的现实意义是直接的。”

在《切·格瓦拉2005》中,张广天完全放弃了《切·格瓦拉》的诗剧形式,不再将演员划分为从服色到台词风格都截然不同的两个阵营,而是将全剧分为四幕:“穷人”、“情人”、“新人”、“牺牲的人”。张广天说,很多人看了以后,都说这一版的格瓦拉柔和宽厚了。在2000版的《切·格瓦拉》中,演员愤怒地质问台下观众:“要是在座的哪位醒着是富人犬马梦里的富人兄弟半醒半梦时分为富人编歌编剧,你可以退席。”这样的言辞,在2005版里再也找不到了。张广天说:“2000年是在号召群众,2005年是在批判自己,当一个人开始批评自己的时候怎么可能用口号呢?”然后,这位在《切·格瓦拉》之后以激进闻名,以佩戴毛主席像章为标志的导演指指自己的T恤:“我已经退出新左派了,连毛主席像章都不戴了。”■