《世界大战》——斯皮尔伯格的“星战”

作者:三联生活周刊(文 / 郑宏 实习记者 刘宇)

( 两位重量级导演把2005年变成了科幻电影年 )

( 两位重量级导演把2005年变成了科幻电影年 )

两个大导演的两个“暑期大片”

这并不是第一次——斯皮尔伯格和卢卡斯在同一年推出他们的电影,但这是第一次——两个人都推出“暑期大片”,并且是类似的主题。卢卡斯的《星球大战前传3:西斯的复仇》5月15日首映,斯皮尔伯格的《世界大战》将在6月29日首映。《西斯的复仇》上映后,三周之内,票房收入达到了4亿美元,《世界大战》的票房情况会怎么样?人们势必会比较两位大导演的这两部大片各自的号召力。

在接受一家电视网的采访时,卢卡斯说:“我和斯皮尔伯格之间从未发生过争吵,我们总是互相帮助,我希望梦工厂能成功,他们也希望我成功。”的确,用“对手”这个词并不能很好地来形容两人之间的关系。他们之间的竞争,更像是兄弟姐妹之间的竞争,关系友好甚至是亲密,微笑而客气,但彼此的侵略性都隐藏在内心。斯皮尔伯格曾经不止一次的要求能拍摄一部《星战前传》,但卢卡斯像保护自己最心爱的玩具一样不让别人碰到。

卢卡斯与斯皮尔伯格第一次相见是在1967年,18岁的斯皮尔伯格看到了卢卡斯的第一个电影《THX 1138》,那是在加州大学洛杉矶分校的学生电影节上,当时斯皮尔伯格已从那里退学,转到长滩分校去学电影。他说《THX 1138》让他心怀嫉妒,“当时我也拍过15个短片,但卢卡斯那个电影比我那些东西加起来还要好。”卢卡斯第一次看到斯皮尔伯格的电影是1971年的电视电影《决斗》,他说:“我实在佩服那家伙。”

这两人中,斯皮尔伯格显得姿态更低一些,因为他经常称赞卢卡斯:“我最嫉妒的就是乔治,因为到现在为止,我一直认为《美国风情画》是我看过的最好的一个美国电影。”他称卢卡斯是“我们这个时代最好的电影工作者”。

( 《世界大战》剧照 )

( 《世界大战》剧照 )

1977年3月,卢卡斯给周围朋友观看“星战”第一部的样片,斯皮尔伯格当时就认为那电影能赚很多很多钱:“这电影能赚1亿美元,因为它天真无邪,像卢卡斯这个人一样,大家都会喜欢它。”但私下里斯皮尔伯格也许会觉得有点儿受伤,他曾经要求执导第二部《星球大战》,但被卢卡斯拒绝了。“乔治不让我干,他对我总有竞争的意识,比我对他要强烈。他总是说,‘我肯定《星球大战》要比《大白鲨》更卖座’。”

那一年两人都在夏威夷度假,卢卡斯还在为“星战”的成功而激动,在海边,卢卡斯用沙子做了一个城堡,就在那里,斯皮尔伯格说,他正打算拍一部007电影,“卢卡斯告诉我,他有一部电影,要比007电影更好,那就是《夺宝奇兵》,一个考古学家寻找‘法柜’的故事,主角顶着一个呢子帽,还带着一根鞭子。‘你觉得怎么样’,我说我想执导这部片子。他说,‘那它就是你的了’”。

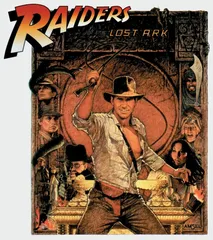

( 《夺宝奇兵》 )

( 《夺宝奇兵》 )

这是个有意思的场面,两个年轻人像在海边堆沙子一样堆砌出了他们的电影帝国。《大白鲨》和《星球大战》已经彻底改变了美国70年代的电影,但他们还要走得更远。那时候,斯皮尔伯格正处在艰难时刻,《大白鲨》和《第三类接触》都大大超过预算,《1941》的票房并不理想,卢卡斯担任了执行制片人的角色,向各电影公司游说,保证斯皮尔伯格是《夺宝奇兵》最合适的导演人选,电影成本会控制在2000万美元的预算之内并且会按时完成。

在某种程度上,印第安纳·琼斯这个角色是卢卡斯创造的——他像007一样的花花公子生活方式,总是和姑娘、汽车搞到一处。《夺宝奇兵》1979年获得了很大成功,帮助斯皮尔伯格重建信心,很快,《ET外星人》就又出来了。它又成为第一卖座片。当年,斯皮尔伯格在《名利场》杂志上向《星球大战》发庆贺广告,《ET外星人》则是卢卡斯来发庆贺广告。这在后来也成了两人的规矩,一方的电影成为“最卖座影片”,另一方就在《名利场》杂志上发一条庆贺广告。

80年代,卢卡斯致力于自己的“工业光魔”公司,有人评价说:他是那么有权力,以至于他不用再拍电影了。但斯皮尔伯格一直在拍电影,如果说导演是通过自己的影片与观众对话,那斯皮尔伯格是专心的、耐心的、有响应的在对话,卢卡斯则像是宴会上的一个男人,讲了一个了不起的故事之后就再也不发一言。

十余年后,斯皮尔伯格终于让卢卡斯重新回到导演的位置。他用的办法是《侏罗纪公园》,在这部影片中,斯皮尔伯格运用了“工业光魔”提供的电脑技术,连卢卡斯自己都没有意识到他的公司具有那样强的能力,他满眼泪水地看完《侏罗纪公园》,并将数字技术在那部电影中的应用看作是历史上的一个转折标志,如同第一声电话铃响和发明电灯泡。

1997年,卢卡斯开始拍摄《星战前传》,斯皮尔伯格再次提出要执导其中一部,但再被拒绝。“我知道为什么,那是他的孩子,是他的指纹,他不会让我和他分享‘星球大战’。”

从《第三类接触》到《世界大战》

( 1983年的斯皮尔伯格 )

( 1983年的斯皮尔伯格 )

斯皮尔伯格对宇宙和外星生物的热情由来已久,出生于1946年的他是“电视时代”成长起来的第一批美国人,少年时代电视上许多在夜间时段播出的科幻电视节目给了他很多地球和银河系的基本知识,而那个时候刚刚开始盛行的科幻电影也给了他大量的视觉冲击。

斯皮尔伯格的父亲是科幻杂志的忠实读者,他不但把外太空的知识带给了这个家中惟一的男孩,还在斯皮尔伯格儿时带他去看流星雨,给了他关于绚烂星空的最初印象。所以在单调寂寞的家庭和学校生活之外,这个孤独的少年自然而然就把目光投向天空,用白日梦来排遣无聊。17岁的时候他用父亲的8毫米摄像机拍摄出他的第一部标准长度的影片《火光》,这部由高中生主演,用玩具坦克和吉普车充当道具的影片就是科幻题材,讲述了一个地球被侵略攻击的故事。

斯皮尔伯格用《大白鲨》在好莱坞站稳脚跟之后,他念念不忘自己对天空最初的幻想,拍摄了《第三类接触》和《ET外星人》。如果说《第三类接触》最后主人公跟随外星人走进飞船遨游太空是斯皮尔伯格童年的梦想,那么《ET外星人》就是他的半自传——孤独的童年、吵闹的妹妹、讨厌的生物课,还有与外星生物沟通并成为朋友的渴望。在这两部影片中,外星生命并不像《火星人玩转地球》、《独立日》等一般科幻影片中描写的那样凶恶好斗,而是温和而充满善意。E.T.善良可爱、感情丰富,和小男孩艾里奥特建立了纯真的友谊。今天,它已经成了人们幻想外星人友好形象的一个参照对象。即使是在《第三类接触》中有人类被劫持到飞船上这样的状况,到最后观众也会发现这不过是外星人对人类好奇的接触而已。

斯皮尔伯格说过,他总是觉得任何一种生命形式穿过几万光年来到地球都是为了探险而不是为了征服,“我的天性让我拍摄出《ET外星人》和《第三类接触》这样的片子,但是观众们却想让我拍《世界大战》,也许是没有什么会比人类和地球外的物种间的战争更令人激动了吧”。在斯皮尔伯格看来,爱是我们生命赖以存在的基础,它可以消除我们内心对未知世界的恐惧。

儿童一直是斯皮尔伯格影片中主要的角色,无论是《ET外星人》中可爱的艾里奥特还是《人工智能》中孤单的小机器人戴维。孩子们总是有着最丰富的想象力和最真挚的情感,他们的心中总是充满爱,总是执著而简单地相信这个世界的美好,即使受到一定程度的伤害。而且用儿童角色来与成人世界对比也更能显示出成人世界的枯燥无情和单调乏味。

这一次的《世界大战》,仍然是一部关于普通人面临外星生物带来灾难时的表现的科幻电影,斯皮尔伯格谈起影片时这样说:“观众们总是关注着特效,大规模的毁坏啊,人们的逃生和搏斗啊,但那只不过是视觉奇观罢了,那根本就不是什么普通人的故事。尤其是在科幻片中,我更希望能为观众找到一种特殊的讲述方式,我不想这部影片中到处充斥着总统和将军这样的大人物们,我希望它是关乎生活中真实的人的故事。”片中汤姆·克鲁斯扮演的男主人公,只是新泽西一个普通的码头工人,如果没有火星人的进攻仍会日复一日地操作着起重机装货卸货,当然影片中也不会少了儿童角色,童星范妮·寇特宁饰演克鲁斯的女儿。斯皮尔伯格继续说道,“我希望让人们看到的是一个父亲如何去保护他的家庭”。

这是科幻小说家H.G.威尔斯1898年的小说第三次重大改编。第一次是在1938年,当时还未拍摄出《公民凯恩》的好莱坞天才导演奥逊·威尔斯将其改编成广播剧,在经济大萧条的特殊背景下,其逼真的效果使人们变得更为恐慌,人们冲上大街寻找逃生之路,事后仍有许多人相信火星人真的入侵过地球。第二次改编是1953年,制片人乔治·帕尔将这部派拉蒙公司默片时代就拥有改编权的小说搬上大银幕。第三次就是斯皮尔伯格了,1953年版本的电影曾经让斯皮尔伯格十分着迷。而在90年代初,斯皮尔伯格还买下了由奥逊·威尔斯制作的《世界大战》广播剧仅存的一盘磁带(大恐慌之后,警察收缴了所有磁带,这盘磁带是由奥逊·威尔斯的合作者霍华德·柯赫保存的)。但是直到1996年同样根据H.G.威尔斯小说改编的电影《独立日》大获成功后,斯皮尔伯格才有了把这部小说拍成电影的念头。影片并没有把背景放在小说写作的19世纪90年代,因为大家都知道那时候火星人并没有进攻地球,而现在我们更是借助科技手段清楚地知道火星上也没什么马丁叔叔。编剧把主人公刻画成这样一个人物,高中时他是学校的运动员,因为伤到了肩部放弃了体育,然后娶妻生子,他并不是个负责的老爸,但是从他看见爆炸、感受到灾难的那一刻开始,他就抓起孩子们想着如何带他们逃难,给他们温饱。

“9·11”后,《世界大战》又以其启示录般的故事内容引起人们的共鸣。在1898年,英国是欧洲也是整个世界最强大的国家,无人能敌,这和今天的美国在世界上的地位十分相似。英国的武器装备当时也是世界上最先进的,但是H.G.威尔斯大胆地写到英国人和其殖民的那些国家的人民一样面对外来生物毫无还手之力,这和今天的美国也有着惊人的相像。《世界大战》、《时间机器》、《隐形人》,H.G.威尔斯写出了众多脍炙人口的科幻小说,他的小说被多次改编成电影的原因不仅是因为他超强的想象力,更因为他的科学基础知识。威尔斯求学时师从著名科学家托马斯·赫胥黎学习生物学,坚信达尔文的进化论。《世界大战》中火星怪物并不是被人类打败,而是被地球上的细菌杀死。这么多年过去了,细菌仍是地球上研究不透的东西,外科医生们也一直带着口罩。细菌防御提醒着我们任何一种科技,即使它再强大和看似坚不可摧也有着它的局限性。

72天完成拍摄

6月29日在全球几千家影院的银幕上映的这部作品,从选景到最后的剪辑完成仅仅用了10个月的时间,10个月的制作时间对于一部大成本的票房炸弹影片实在很短,一般这样的大制作都需要两倍于此的时间。影片的实际拍摄工作用了72个工作日,剧组这样拼命赶工一是因为导演斯皮尔伯格和主演汤姆·克鲁斯的时间表都排得很满,拍完了这部影片他们各自都还有大量其他的工作要做;另外影片制作方希望这部影片能赶在7月4日独立日周末前的档期上映,这样才能赚到盆满钵满。

30年前,当斯皮尔伯格还是一个初出茅庐的新手的时候,他拍摄《大白鲨》还用了104个工作日,拍摄完成后成本比预算高出了三倍。那时候的斯皮尔伯格是有时间没有钱,现在的他是有钱没时间,派拉蒙和梦工厂砸了1.3亿美元在制作成本上,后期市场宣传的花费将更为巨大。六大洲的影院都已预订,预告片也早剪好,各种宣传都已就绪,各种媒体上的广告也早已铺天盖地,一切的一切就等着《世界大战》能有个盛大的开张,能超越去年同期《蜘蛛侠2》6天创造的1.8亿美元的票房记录。

为了能多快好省地完成这部影片,斯皮尔伯格不但起用了他多年的合作班底。《辛德勒的名单》的摄影师、《ET外星人》的视觉总监,还有《侏罗纪公园》和《失落的世界》的编剧,还加入了更多的技术元素。这一次,他不必再用一个巨大的假鲨鱼来冲击人们的眼球,他应用了更多的技术准备带给黑暗中拿着爆米花的人们更多的惊恐。

让我们想象一下片中的场景,连续的激战,街道上一片狼藉,太阳像一个苍白的圆盘挂在天上,一幅末世之景。导演斯皮尔伯格说,“我不想让电影看起来那么真实,并不是不想让他像《拯救大兵瑞恩》那样栩栩如生,而是觉得有些时候人们没看见的东西比所看见的更为恐怖”。

《世界大战》不但应用了“视觉预览”技术,还把许多特效工作交给了好友卢卡斯的工业光魔公司,为了这部影片,光魔公司不仅投入了大量人力,还首次使用了一种叫齐诺的软件来优化效果。《世界大战》的制片人,也是斯皮尔伯格多年的搭档凯瑟琳·肯尼迪说:“技术已经成了我们的朋友,但我仍然相信只有斯皮尔伯格才能胜任这份工作,他是我合作过的最愉快的导演。”斯皮尔伯格本人对这种赶工方式好像还没太大异议,“我从没这样快地准备一部电影,从没这样快地拍摄,但是令人感到惊奇的是,我们什么都没落下,再多拍摄半年出来的也不会比现在更好看5%”。

视觉预览技术(Previsualization)这一次成为了斯皮尔伯格《世界大战》的圣经。所谓视觉预览技术,是指一个使得导演可以在制作早期观摩视觉效果的过程。它通过电脑在拍摄前产生连续画面供导演实际拍摄参考。这种经济划算的技术广泛应用在很多大片制作上,也曾在斯皮尔伯格拍摄《少数派报告》时为其节省了14个工作日和10万美元,所以这次斯皮尔伯格一开始筹备拍摄首先想到的就是找丹尼尔·格里高利。确切地说,斯皮尔伯格是2003年在卢卡斯的“天行者庄园”遇见格里高利后才彻底成为视觉预览技术的坚决拥趸。丹尼尔·格里高利也是《星球大战前传3:西斯的复仇》视觉效果总监,他和他的团队用64位计算技术的设备把以往几天的工作量在一个小时内就完成了。丹尼尔·格里高利的办公室就在他的背包里,一台苹果的Power Book G4笔记本,一台Acer的法拉利限定版笔记本还有一台Sony PD100的DV机,他就是用这些完成了这次的许多工作。

斯皮尔伯格说:“一旦所有的信息被输入到硬盘里,我手握鼠标就能飞跃所有的场景了。”当格里高利的工作完成以后,再把它传回工业光魔在加利福尼亚的总部,在那里图形专家会绘制更加具体的效果图。为了给专家们更多的时间,斯皮尔伯格把重头戏都放在了最前面拍,而工业光魔公司也派出最有经验的工作人员加入制作。另一个帮助斯皮尔伯格的就是工业光魔的齐诺(Zeno)软件,这种软件经过7年的发展能把生物成像、模拟爆炸等以一种普通用户界面的方式放到一个平台上综合制作。其最大优点就是速度。它不但节省了大量的时间,也免去了不少传输之间的损失。

然而,无论是视觉预览技术还是齐诺软件都无法淡化斯皮尔伯格对电影近乎崇拜的热情,他不仅拍摄,还亲自剪辑。对一个导演来说,前者在好莱坞司空见惯,后者确实闻所未闻,毕竟,剪辑一部大制作影片简直是自毁性的奢侈。然而对斯皮尔伯格来说,从1977年以来就和一位固定的剪辑师一起工作才是一种奢侈,“我是如此喜欢拥有这件真实的光化学的副产品,我喜欢它的气味,喜欢拿着胶片看着一个个紧挨着的图片,喜欢听胶片转动的声音。我愿意在数字技术领域内做任何尝试,但某些东西我还会一直坚持”。 世界大战夺宝奇兵大白鲨侏罗纪公园卢卡斯星战斯皮尔伯格星球大战