天才工厂

作者:薛巍(文 / 薛巍)

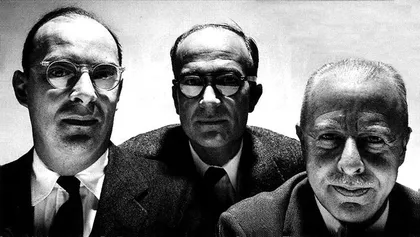

( 威廉·肖克利(中)公开承认自己是精子捐献者 )

( 威廉·肖克利(中)公开承认自己是精子捐献者 )

想象有一天生什么样的孩子可以这样人工选择:长14根手指的笛手,有超凡记忆力的学者,有通感能力的画家……这一般只能出现在科幻小说中,但戴维·普洛茨在他的新书《天才工厂》(The Genius Factory)中说明,通过控制染色体来影响进化的进程既不是什么新颖的念头,也不是特别的高科技。1980年2月29日,74岁的美国眼镜大亨罗伯特·格雷厄姆为了“改进美国人的素质,扭转生物演化的方向”,创办了诺贝尔精子银行,他的目标是尽可能地收集诺贝尔奖得主(科学方面的)的精液,授给高智商的女子,生出高智商的孩子。有批评者建议政府取缔它,但是不孕妇女趋之若鹜。她们可以在了解了精子捐献者的相貌、成就和健康状况之后,自主选择而不是听从医生的安排,再也没有患不孕症的女病人了——她们都变成了精子银行的顾客。到1999年该精子银行关闭时,一共有215个孩子出生。

戴维·普洛茨是在为肖克利撰写传记做研究的时候了解到诺贝尔精子银行的。他很想知道那些生出来的孩子是否成了精英,是不是天才,捐献精子的都是什么人。2001年2月8日,他在Slate上发布求助文章,想联系到对诺贝尔精子银行知道一二的人。旋即很多人站了出来。“谈话中的一些因素让他们说得很和缓,这不是因为涉及到隐私。这更像是在安静地忏悔,一种说到神圣之事的感觉——降生,身份,天分,不宜拿来开玩笑,甚至也不宜以日常生活中的语调来谈论。哪怕那些母亲和捐献者写来的电子邮件读起来也都如同低声耳语。句末没有惊叹号,面部不带微笑。”

公开承认自己是精子捐献者的人中包括诺贝尔奖获得者、晶体管之父威廉·肖克利,他是一个粗暴的种族主义者,名声特别差,他的出现吓走了其他诺贝尔奖得主。而且诺贝尔奖得主一般都是“矮小的秃顶老头”,精子活力不够,精子银行不得不降低标准,改变对科学成就的强调,逐渐将对象扩大到奥运会金牌得主甚至长得帅的男子。普洛茨告诉我们,精子银行一个诺贝尔宝宝也没造就出来。

另一位捐献者本人没获得过诺贝尔奖,而是一位诺贝尔奖得主的儿子。他认为捐献精子是一项社会公益事业,“他是惟一一个我听说过的色情业之外、把手淫当作打工的人。看着坐在破败的公寓里的迈克尔,我想,你是遗传上的胜利吗?”

普洛茨说:“这些诺贝尔精子银行催生的孩子是来自我们未来的消息。我们处在遗传工程受孕的前夜。不久医生就能识别和制作出‘聪明’和‘漂亮’的基因。”格雷厄姆的人工选择在当时被斥为希特勒式的做法,但现在已经是正常的了。精子捐献也正常化了,美国有100多万人是如此出生的,每年还新增3万个。王朔在小说中以“单手扶墙”形象地概括国家精子库里志愿者捐献精子的场面。

( 《天才工厂》 )

( 《天才工厂》 )

“优生学是三种盎格鲁—美国思想汇合而成的:18世纪末的人口过剩理论,19世纪末的达尔文主义,20世纪初的种族狂热。”还可以再加上科学拜物教和雅皮父母的雄心。身为两个小孩的父亲,普洛茨也反思了自己的“生育工厂情结”,并且出于对现代精子银行历史的理解,他很有责任心地也捐献了自己的精子。但是他调查的结论是:“借助诺贝尔奖精子银行出生的孩子优于常人,但我不认为这要特别归功于精子。有一个可以称之为天才的家伙他母亲也是天才。那个捐精的父亲自以为是天才,其实不是。”

普洛茨对人工选择生育的态度其实并不明朗,时而视之为大势所趋,时而说智商并不能遗传。但有一点是确定的:我们将继续为基因所迷惑,那些细微的蛋白质团,它们规定着眼球的颜色、肌肉的质量和智商。造就我们的也许不是我们的基因,而是我们对它们的沉迷,我们不断自问自答先天生成和后天养成之间的比例大小,我们得到的答案会影响我们的选择。如果将人的素质全部归于生理乃至精子,那就是哲学上所说的“还原论”——将复杂的问题还原到比较基础的东西。 工厂银行天才