阁楼老玩具与青春动手狂

作者:朱步冲/

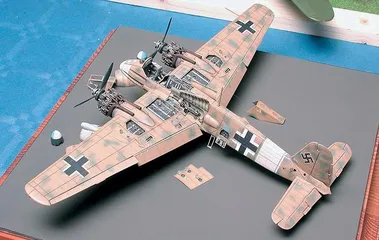

塑胶构造的战争世界

很明显,50年前的孩子不仅有更多的耐心,也缺乏更多的选择,二次大战使欧洲每个国家都在面临一个“经济上的诺曼底”——如何用廉价方式激发孩子的兴趣,满足他们的动手欲望。1950年,模型玩具业的两位奠基者几乎同时行动:美国人路易斯·克劳萨在纽约建立了“威望”模型玩具厂,而英国人尼可拉斯·柯佛则建立了Airfix品牌。他们的想法都是利用喷射塑模法加工木材,大批量生产一种价格低廉,让儿童自行装配的模型玩具。这些早期的模型外观十分粗糙,比例也是随心所欲,诸如广受好评的“威望”系列航海模型之所以选择1/90的规格,是因为必须将所有零件塞进事先购进的包装盒里。很快,外观粗糙的木材就被更轻、更易于加工细部与着色的合成树脂代替。1956年,美国人哈里·福德出版了他的航空模型专著《航空迷彩与飞机编号》,4年后,德国人卡尔·雷斯的《二战中的德军迷彩》也告问世,这两部著作立刻成为模型制造者的圣经。将自己的模型加以个性化涂装,既引发了模型爱好者对原型的考据热潮,也避免了这些玩家在展示自己作品时出现雷同的可能,并促使像英国Humbrol公司这样的化工企业专门生产模型涂装所用的珐琅漆,并将颜色扩大至上百种,包括今天模型爱好者所熟悉的美国卡其绿与德国铁十字灰。

很快,以涂装为基础的各门模型装饰艺术也逐渐发展起来,使得模型从孩子的课余爱好变成了一门优雅的手工艺术。一位加拿大退役陆军士兵乔治·巴福德发明了最初的模型旧化方式,包括Wash和干扫,从而使泥浆、刮痕与金属线条等细节得以再现。1960年,Airfix出版了模型界第一本专业周刊,一位曾参加“二战”的前皇家空军军官克里斯·埃利斯首先为杂志担任撰稿人,后来出任Airfix杂志的主编。它不仅成为了广大玩家展示自己作品的平台,也使模型制造技巧和历史背景资料得以广泛传播。

整个60年代无疑是静态模型的黄金时期,1963年国际塑料模型协会在英国伦敦成立,各种改装配件与情景附件也被开发出来,以便让玩家构筑自己的大规模沙盘,包括美国人谢泼德·佩恩和比利时人佛兰科斯·威灵顿在内,模型艺术终于拥有了第一批自己的“艺术大师”每年在美国举办的Mastercon杯模型大奖赛,也成为了全世界模型制造厂商和爱好者的奥林匹克。

田宫的作坊神话

( 海湾战争的断断续续,也让模型迷们找到了新的“玩具”方向

)

( 海湾战争的断断续续,也让模型迷们找到了新的“玩具”方向

)

然而好景不长,70年代的经济危机使模型工业赢来了第一个冬天:日益复杂的拼接、涂装技术使它距离原来的儿童“玩具”身份越来越远,无法在这个坚挺的“零花钱经济”中占据足够的份额。摩根等美国大厂甚至提高了价格,企图从铁杆模型消费群里尽可能地多赚。而战争,这一通常能激发军事模型需求的炸弹也宣告哑火,拖延已久的越南战争已经从一场电视屏幕中壮观的武器展示演变成了受国际谴责的人道主义灾难,它不仅使美国政府连带军队,以及大批政府智囊声名扫地,也使摩根、威望等厂家小心翼翼地回避了这个敏感主题,生怕反战示威的浪潮会让公司关门大吉。这一切都为日本模型制造业崛起创造了契机,远离反战游行和经济衰退的日本青少年仅仅把这些战车、吉普与直升机看作日益强大的动漫文化的一个新兴分支。田宫不失时机地推出了他自己的1/35与1/72系列模型,并利用先进的金属加工模具使得螺钉、钢索等每一个细节都完全仿真,等到欧美制造商意识到这一点时,来自日本、韩国的廉价竞争品已经占据了市场的主要份额。

田宫的作坊奇迹在今天看起来几乎是一种偶然:出生在静冈县破产运输商家庭的田宫俊作从小就是个航空迷,小学二年级就做过为了亲眼目睹美国F-4U战斗机的真面目,而在轰炸时离开防空洞的壮举。1951年,一场火灾迫使田宫制材所转行为制造模型教具的小作坊,却使刚刚高中二年级的田宫俊作得以实现自己的梦想——将青少年喜爱的飞机与军舰制成模型玩具。田宫为了追求准确与精度,不但破天荒开设自己的金属模具制造部门,并创立了历史研究团体环游世界,访问美国阿伯丁与英国鲍克顿等战车博物馆。为了求得原型的每一个细节,田宫俊作甚至在1970年亲自购买了一辆保时捷911汽车,并将其解体,以便制造该车型的附带内构模型。1968年,田宫又破天荒推出了与1/35汽车和坦克模型相搭配的兵人模型,在回忆录《田宫模型》中,田宫回忆自己的企划班子是如何将这个奇思妙想付诸实施的:“首先做一个1/6的石膏像,并取凹模。以凹模为基础,用立体雕刻机缩小成1/35,并雕刻出金属模具。石膏像的模特,是让一位体形好的公司企划部同事来充当。一部分军服是从军事服装用品专卖店里搜罗来的,一部分是从军事迷朋友那儿借来的。行军鞋尺码不符,就在脚上抹上肥皂硬塞进去。让他摆出各种姿势,一种姿势一旦定位,便从各个角度进行拍摄。平均每个姿势要拍30〜40张照片,所以必须坚持5分钟以上,一动不动。设计师也到现场进行设计,手臂的位置,脚的张开程度等,不断进行调整,所以原是运动员的他也被搞得筋疲力尽。”

( 美国隐身战斗机F-117的第一次公之于众,并不是因为某次战斗飞行或者间谍行动,而是上世纪80年代末一家美国塑料模型厂揭的秘。当时的模型以美军并不存在的F-19为编号,而外形和细节均以保密状态的F-117为原型。模型销售当天并没有引发模型爱好者和孩子们的争抢,反而是当时的苏联大使馆买了很多。

)

( 美国隐身战斗机F-117的第一次公之于众,并不是因为某次战斗飞行或者间谍行动,而是上世纪80年代末一家美国塑料模型厂揭的秘。当时的模型以美军并不存在的F-19为编号,而外形和细节均以保密状态的F-117为原型。模型销售当天并没有引发模型爱好者和孩子们的争抢,反而是当时的苏联大使馆买了很多。

)

在经过近30年的努力后,田宫终于打破了日本模型在欧美市场上廉价、低端的传统形象,今天,田宫占据了大约9%的世界模型市场,迫使其他敌手诸如长谷川、青岛社以及韩国的爱德美不得不亦步亦趋地向他学习。“田宫模型的准确与精良只有瑞士制造的钟表可以比拟”,一位参加美国2004年度玩具大展组委会的玩具评测员马克·琼斯说,这个比喻对于田宫来说,既是赞叹,也是对其“不合时宜”的讽刺。虽然在当年,日本的塑料模型玩具产业3.92亿美元的销售额中,军事模型占据了大约20%的份额,但更多要归功于万代公司开发的机器人高达系列等模型。媒体已经在嘲笑田宫俊作除了抱怨电视游戏已经使得青少年的双手不那么灵巧的同时,只能禁止自己的孙女在家玩游戏机。的确,“速食一代”的青少年更在意的是那些“技术零含量”的无障碍娱乐,很少人能够有耐心去阅读说明书,打磨每一个细小的零件,亲手调和油漆和补土了。10年来,日本静态比例模型协会的人数下降了12%,而平均年龄却上涨了3岁多,模型是否最终会和它最古老的原型一样回到博物馆中去?答案似乎是不确定的,“只要我们仍然感觉自己双手的潜力没有穷尽,那么模型艺术仍然将是一种能引发考据与竞争的有趣运动”。谢泼德·佩恩在今年年初的《Kit》杂志上如是说。■

从火柴盒到小号手

如果说让那批八九十年代的国内中小学生列出几样印象最深的玩具,除了变形金刚,恐怕就是“火柴盒”。其实相对于日后流行的福万与威龙,这批打着“上海环球玩具有限公司制造”的“火柴盒”却是静态模型制造的老前辈。1947年,两个曾经在英国皇家海军中一起服役的老校友莱斯利·史密斯与罗德尼·史密斯“斥资”600英镑建立了自己的公司莱斯尼制造厂,在埃德蒙顿生产钢模铸件,然而根本无法与大企业竞争,于是两人决定生产成本较低的镀锌玩具汽车,到了1953年,他们的产品已经摆上了伍尔沃斯商店的柜台。1953年,负责玩具营销的Moko公司为这些汽车玩具定名为“火柴盒”(Match box),最初生产的模型非常简单,只有几个部件,没有涂装或拼接说明书。1978年,火柴盒收购了著名塑胶模型制造商AMT,但由于经营不善,于1982年被澳门环球玩具厂兼并。不得不把生产基地转移到澳门,开始生产小比例军用飞机和装甲车辆模型,直到1992年10月被美国玩具巨头TYCO收购。在“火柴盒”狂热发烧友杨谦和的家里,近百架不同比例的飞机模型将两个巨大的展示柜塞得满满的:“其实当时买这些的目的很简单,手工课对于男生来说既很有趣也很无聊。虽然可以实现自己动手制作玩具的冲动,但老是被要求做沙包、纸鸭子一类没有挑战,也不符合男孩子对于复杂机械结构的偏好的东西。但是在90年代左右,火柴盒的产品一下子就进来了,基本上十几、二十块钱一件,部件不多,而且精密度很好,还配备了当时很少见的水印贴纸,实在是让人无法拒绝的东西。”很快,借助海湾战争带来的军事爱好潮流,静态拼装模型打着“益智玩具”和“科教器材”的牌子开始在全国流行起来,随后一大批合资与独资模型企业蜂拥出现,力图争夺中国成人玩具尚未充分发育的市场。其中既包括利用国外模具的福州万代,以仿冒起家的银河,西西利,还有土法上马的春牛与银河。按照北京新时模型老板张强的话说,“当时模型产品根本不愁销路”。的确,当时的模友们只要能勉强完成拼装,就已经欢欣鼓舞,根本不会在乎部件是否完全密合,细部构造是否清晰,有点追求的干脆拿国产模型练手,等“段位”高了再去完成诸如田宫、意大利等进口产品。“国产货”逐渐沦为职业玩家不屑做的次品,直到90年代中期,一家名为“小号手”的广东模型企业以开模良好的原创国内武器装备模型,才逐渐改变了玩家一味“洋货至上”的论调。■

网络时代的迷彩生活

对于大多数北京模型发烧友来说,“新时模型”竖在新街口南大街上的那块浅蓝色招牌无疑像是一个朝拜的圣地,但又如同王府饭店地下之于时髦女郎一样令人沮丧。“十几年前大家只玩得起1/48、十几块钱的国产仿制品福万,有谁买得起几百块钱的日本田宫啊!”一位已经在新时“投资”了数千元的资深“模友”李小染几乎是咬牙切齿地说。尽管新时从1996年开始已经成为田宫在中国的销售总代理,旗下的经销商已经有80家左右,但是新时模型店的老板,名片上挂着科教器材公司总经理头衔的张强,坚决否认他当初是为了暴利而投身这个行当的:“我在北航念书的时候,就很爱做模型;我的头两件作品跟中国的绝大多数模型发烧友一样,就是从北京航空博物馆小卖部里买的雅克-38‘铁匠’与美国海军的A-4天鹰攻击机,当年大连生产的1/100飞机模型。”说到他在1991年开张这家店铺的理由,张强却显示出了几分商人的精明,“虽然在1991年刚开张的时候也卖过游戏机,但第二年开始就完全经营模型,因为第一次海湾战争造就了一大批军事迷加模型迷,我觉得这个要比电子游戏更能激发人的学习和动手能力,就尝试从香港带回田宫和意大利的货,几乎不愁销路”。

的确,对于在小学手工课上没有过足瘾的80年代男生来说,这些连铆钉、装甲焊接缝隙与发动机防护网都清晰可见的模型寄托着他们全部的梦想,李小染回忆他购买的第一件国外模型就是田宫出品的1/35 BMW R75二战德军摩托,“我几乎花了整整三个晚上才把它装好,那种小心程度是从来没有的。怕损坏那些精细的部件,我还不惜再买了一把专门的田宫剪钳,每月50块的零花钱一下子就没了”。

为何痴迷田宫?张强认为“经典”是最能形容它的词汇:“田宫制定了许多模型制造业都遵照的行业标准,比如说它的1∶35这个比例,还有它开模制造时内部控制的标准,遥控车系列的包装,详细说明,易于装配性等。你看国内许多模型制造企业都多多少少仿过、盗过田宫的模具和说明书,当然这也是一些模型制造厂商在发展初期都经历的一个阶段。另外,田宫对于产品原型的考证是非常严谨的,它拥有许多军事知识丰富的首办师,田宫的摩托甚至都细分成三个组。”

虽然新街口一带是北京著名的时尚“飞地”,但张强并不觉得外面火热网络游戏和短信会让模型这个略显古板的爱好消失,“我们已经有了一个逐渐扩大的核心消费群体,虽然以18〜35岁的男性居多,但也开始有女孩子尝试制作民品模型。现在一家正常的模型店一年的利润也有几十万元,然后还有一些新的服务项目,比如成品制造”。就在聊天的当口,张强已经允诺一家影视公司,制作一个C-119运输机坠毁在沙漠中的情景模型。在张强看来,“代客制作”与为企业客户提供情景制作也是传播DIY模型精神的一种渠道:“中央电视台前一阵的历史专题节目《诺曼底登陆60周年》演播室中的全景沙盘模型就是我们的作品。许多模型爱好者也没有闲暇时间,常常请我们代为制作,如果按照工时与难易程度来算,大约一件1/35的战车作品需要300元左右。只要能激发他们的动手与研究欲,我们的目的就达到了。”张强得意地指了指办公室外面正在忙碌的年轻店员,“这些孩子来工作的目的就是为了整天接触模型。”■

专访广东小号手模 型公司总监王铮

三联生活周刊:“小号手”作为少数被模型制造者认可的国内厂家,它的技术水平是否达到了诸如田宫、威灵顿等国际知名厂牌的水平?

王铮:本来成立于1996年的“小号手”是一家主要生产电动玩具模型的企业,但是我们看到静态模型逐渐成为90年代以来国内青少年非常喜好的一种智力开发玩具,再加上1999年的50年国庆阅兵仪式,也带动了这些模型。军事爱好者对我国自行研制的武器装备的好奇,迫使我们决定把静态军事模型逐渐作为公司业务的重点。至于优势,我觉得一个模型企业最关键的在于技术,我们曾经失败过,有一次把F-4的机翼做长了0.2毫米,这样不得不把全部产品运回报废,运费本身甚至已经高于制造成本。1999年,我们制造的米格-15在出口后受到了欧美同行的好评,自己感觉技术算是上了一个台阶:首先是模具加工更加精密,从一开始的普通铣床加工,手动电火花发展到了数控机床。模型部件的定型也利用3D-MAX,CAD技术在图形工作站上完成,我们在制作一些外军武器模型时,都从香港地区与欧洲特邀首办师来完成。这样一来,我们就在1999年获得了德国纽伦堡模型艺术展大奖,在这个展会上以前除了日本和我国香港地区的威龙外,还没有亚洲国家或地区能够拿到什么奖项,但我们以1∶32的美国A-10对地攻击机模型获得了最佳设计奖。

三联生活周刊:那么国外模型爱好者对“小号手”产品的评价如何?它相对于其他国际知名模型品牌,还有哪些不足?

王铮:我们的外销品牌“Trumpeter”在欧美还算受欢迎,尤其是大比例模型,比如1∶16的苏联“二战”中的功勋战车T-34,和1∶32的苏-27战斗机。中国舰船学院和日本长谷川都曾来“小号手”访问考察,我们也能为国外一些知名品牌进行贴牌生产。说到不足之处,我想在于模型实体的资料考证。相对于国外厂商,我们对外军武器资料的考证工作就很难,而且在国内军事模型方面,由于保密等原因,也不是很容易。比如我们推出的国产歼-7模型,就是充分利用图片资料才做到的。1999年的50周年大阅兵也是取得我军现役武器外观资料的好机会,我们推出了国产战车系列,从最早的59式到88、98系列,毕竟中国的模型爱好者对我军的装备有一种特殊的情感。

三联生活周刊:“小号手”有没有考虑推出幻想系列模型和人型首办类产品?

王铮:实际上我们已经尝试出了几款“二战”期间的兵人模型。但说到中国特色的人型和其他产品,我觉得时机还不到,虽然也设想按照威灵顿模型把三国豪杰这样的人物做成大比例人型;因为在欧美与日本,幻想系列模型和人型已经有相当的文化沉淀和成熟的市场需求。另外一个问题就是技术瓶颈,人型比车模、军模的模具加工、艺术设计更严格。

三联生活周刊:在您看来,国内模型制造企业要达到欧美厂商的先进水平,最关键的因素在哪里?

王铮:我感觉还是经验的积累和人才的培养,今年“小号手”就准备扩大技术人才的招收与发展。我们招收的目标就是那些高校毕业生,最好是美术、设计专业的,希望培养出中国自己的首办师。不过这需要很长时间,因为具体绘图、计算等技术可以学,但是对于军事,对于历史常识的沉淀和对模型的热爱则是需要自己培养的。国内早期许多模型制造者都是走模具仿制甚至盗版这条路,我觉得借鉴是必要的,但关键在于借鉴后能否形成自己的风格,使得自己具备开发、制造同等技术水平模型的能力。许多国内企业,如果他们只是简单地仿制拷贝下去,那么就会在使玩家失望的同时,也使自己不能生存。■

( 88毫米炮曾经是“二战”德军反坦克的主力,也是今日模型迷们热衷的制作技巧展示品

)

( 88毫米炮曾经是“二战”德军反坦克的主力,也是今日模型迷们热衷的制作技巧展示品

)

( 1∶32的F14雄猫战斗机可以被做出诸多细节 ) 玩具

( 1∶32的F14雄猫战斗机可以被做出诸多细节 ) 玩具