1937年8月20日:各路人马,中国将领布局上海

作者:王恺(文 / 王恺 蔡伟)

( 淞沪战役中,中国部队增援上海外围据点,与日军进行阵地战 )

( 淞沪战役中,中国部队增援上海外围据点,与日军进行阵地战 )

司令长官的“大刀战术”

被任命为第三战区司令长官后,冯玉祥就始终处于一种亢奋的情绪中。

1937年8月20日,冯在无锡锦园就职,多年来与蒋介石的恩怨似乎已经一笔勾销,“七七事变”后他一直主战尤力,外界甚至谣传他在中央会议上因抗战要求为蒋所不赞成而欲拔枪自杀。

“他是最坚决的主战派。在当时,可以作为民众的一种抗战精神偶像而存在。因为1933年他就组织了察哈尔抗日民众同盟军抗击日军。他出任第三战区长官,对社会上一般民众情绪影响很大。”华东师大研究生院副院长忻平教授说。

冯玉祥近几日一直在激战的前线视察,要不就是慷慨演说“牺牲小我”。16日,他写下了遗书7条留在家中,根据他的参谋部人员葛云龙记录,当时冯在视察中听到前线炮声,非常激动,说:“我年来奔走抗战工作,今日始听到我民族的怒吼声,何等痛快。”

( 1937年10月23日,日军谷川部队对大场镇、江湾镇发动总攻击。图为谷川部队进入复旦大学

)

( 1937年10月23日,日军谷川部队对大场镇、江湾镇发动总攻击。图为谷川部队进入复旦大学

)

日军飞机在上空一直跟踪着冯这群人,“势极危殆”。冯玉祥大怒着与张自忠等人说:“敌机如果投弹,自难幸免,我当呼‘中华民族万岁’的口号,虽以身葬,必留着壮丽口号作为我民族企求解放的最后呼声。”

听到消息的蒋介石致电冯,告诉他要“多多指教前方将领,因为将领普遍年轻,勇敢有余而经验不足”。冯一直被献身的慷慨精神所驱使,当时他的回答是:“我的生活有二,一是骑自行车和打猎,二是等死。现在我们前方将领都是有血性、勇敢善战的革命青年,我还有什么不放心的?”

( 1937年8月20日,招商局码头附近街道遭日军炮火袭击 )

( 1937年8月20日,招商局码头附近街道遭日军炮火袭击 )

南京大本营的德国军事顾问法肯豪森对淞沪一带的军事部署多有建议,战争中他来拜访前线的冯司令长官,提出多研究现代化作战方案,早做应对之策。冯很不以为然地说:“中国是个落后国家,工业赶不上日本,因此战术等项应不同于敌人。当年在喜峰口作战,我第29军的大刀也能特别奏效,又何惧敌现代化坦克。”

冯玉祥确实把重点放在了抗战情绪的鼓动上,据当时采访他的《新闻报》记者陆诒回忆:“那时候我天天绕道公共租界去前线采访,在真如前线采访了冯玉祥将军,他身穿灰布棉军装,精神奋发,说:‘抗战不能单靠军队打仗,还要靠人民的支援。’他举了很多例子,说‘一二八’淞沪抗战时期上海民众起的作用,又说苏州两位60多岁的老人来上海前线劳军的故事,他说自己被老人深深感动了。”

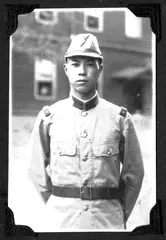

( 荻岛静夫 )

( 荻岛静夫 )

“实际上,冯的职位是名义上的,他实际上并未指挥过淞沪抗战。”忻平教授说,“蒋介石稍后就调派了黄埔系的两个高级将领负责指挥淞沪战局:8月18日,陈诚被任命为第三战区前敌总指挥;26日,顾祝同被任命为第三战区副司令长官。”9月12日,冯就被调离。任第六战区司令长官,距离他上任不到一个月。

这批黄埔系的军官显然与冯玉祥有截然不同的指挥方略。

( 1937年10月31日,上海战线,苏州河畔战壕里的日军中岛部队 )

秘密战争准备

8月20日,第三战区第九集团军总司令张治中遭遇了淞沪抗战中最让他难过的事件:他让自己的学生——坦克连的连长,开着几辆破坦克(刚在厂内修理过,好的坦克全部运往北方前线)直冲杨树浦,结果连人带坦克尽数毁灭。“我今天想起来还觉得难过。”张治中的回忆录中写道。

( 1937年10月18日,日军辎重队在泥泞中行进 )

( 1937年10月18日,日军辎重队在泥泞中行进 )

自从在1936年2月担任京沪抗战秘密指挥部负责长官以来,张治中一直到此时还在焦虑中,当时为止的淞沪作战方案几乎全出自他的手笔。在1936年受命后,为了掩饰自己的秘密工作,他在苏州留园秘密设立“高级教官室”。后来又用了更隐秘的“中央军校野营办事处”之名,带领参谋人员布置抗日备战,当时不仅构筑了遍及江南平原的防卫攻势,还做成各种军事研究报告、战时外交报告等。“一亭台,一水榭,幽静曲折有趣,乃至水池里各种各样的金鱼,古老的树木,鲜艳的花卉,都极尽园林之胜。”张记录留园,是因为每块假山石畔,都“留下我一点深思熟虑的痕迹啊”。

当时一切都是隐秘进行,张的下属张柏亭回忆当时在沪郊区修建国防据点:“利用警察派出所的名义,圈好地点,围上篱笆,找几间平房,再在其中的一间造重机枪、小炮等掩体。平时派警察或保安队守卫,战时拆毁篱笆,打开射口,即可御敌。”这样的工事在上海一共修建29座,可惜的是,在靠近日军据点的江湾等处没有修建工事。

“七七事变”当日,张治中尚在青岛养病,第二天回到南京,接受京沪警备区司令官一职。他将自己指挥的部队分批悄然调往上海。第二师的一团是化装为宪兵开进上海的。他的观点就是:“先发制敌打击日本。”7月30日,张治中向南京国民政府提出,日军若有任何一点异动,则都应该主动发动打击。

8月9日,虹桥机场事件发生,此时的南京统帅部已经同意张治中的作战计划,11日深夜21时,张命令第87军的一部进至上海市中心区,其余各师编布上海郊区要塞,炮兵自南京向上海启程,江防主力控制于太仓附近。

他在夜半离开苏州向上海挺进,12日晨,进驻上海。当日上海居民醒来,都问“从哪里来的?怎么这么神速?”事先控制了交通工具的张治中就这样一夜之间进入上海阵地。曹聚仁记载当时88军进入上海,他得到友人电话通知,但当时普遍无人知晓,“午夜时分,一路灯明人静,连接到电话的我自己都有点不相信”。

到早上,虹口闸北的居民才纷纷搬家,有如潮水,渐渐汹涌起来。公共租界的东区,就给搬家的狂潮淹掉了。西藏路上,车辆前挤后涌,杂以嘈杂人声,“有着世纪末的气象”。

8月11日南京统帅部的决定还是不够清晰的。研究本次淞沪抗战的学者江祖亮说:“规模是逐步扩大的,不是一开始就决定投入几十万兵力打一场大会战。”是8月20日蒋介石扩大作战决策,将淞沪战场像火团一样进一步引爆。而其中陈诚起到了重要作用。

19日,当时任军政部次长的陈诚赴上海前线视察,20日返回南京,向蒋提出扩大作战的建议。陈的回忆资料记载:“返京后,领袖询问视察情况,熊式辉云‘不能打’,陈云‘非能打不能打之问题,而是打不打的问题。’敌对南口,在所必攻,同时亦为我所必守。是则华北战事扩大已无可避免,敌如在华北得势,必将利用其快速装备,沿平汉路南下,直赴武汉,与我不利。不如扩大沪战以牵制之。”陈诚又要求向上海增兵,当日,大本营宣布陈诚为15集团军总司令,增调队伍赴沪参战。

此时陈诚、张治中一批将领心中,不仅筹划着上海市区那楼宇之间的战地,更自恃上海郊外有“兴登堡防线”之称的“苏嘉”等几道防线。1935年来华的德国军事顾问冯·法肯豪森是个很了解当时中国工业能力、财力和官兵素质的人,他知道在中国要建立德国标准的陆军很困难,但是,建立“轻装快速部队”,依仗交通工具迅速集结是很有效的。

“当时的中央军校学员们很听从他的观点,法肯豪森称赞他的学员们是世界最聪明的学生。”台湾研究者文强很赞许法肯豪森当时起的作用,而这几条防线正是在法肯豪森指挥下修建的。

从1936年开始,法肯豪森就开始考察江南平原的防线,要求将暴露的武装全部转移到地面纵深处,由钢筋水泥筑成的防线围护着主要阵地,按照蒋介石的命令,当时的施工者全部是部队士兵。

“然而,许多工事层层转包,奸商趁机偷工减料,一些永久性的工事仅为孤立的小城堡。”忻平教授说。当时有人向军事当局报告:“进入这种工事,如同进入棺材,互相不能支援,除了与战地共存亡,别无出路。”日后的事实果然证明了这点。

但是,这些并不是张治中所能预料到的,此时,上海市区的战争正在如火如荼中。从13日开始进攻的日军此时已经退缩,其阵地以汇山码头为起点,沿北四川路到日海军司令部,呈长蛇状,中国军队的作战部署就是集中攻击其指挥中枢。

汇山码头的尸体

20日晚间,抵达上海后没有休息的宋希濂带领的中央警卫军改编的精锐部队36师接到命令,攻打汇山码头。第216团在白天侦察地形,夜间12点,炮火闪现在昔日的民房窄巷间,进攻开始,第一营的目的地就是汇山码头,但是沿路有两个日军据点。

据点在唐山路口的四五层楼上,日军一直向下俯射,居高临下的射击使中国军队无法前进。胡家骥团长在一小时的相持后带着部队逐屋争夺,他自己一直在队伍的最前面。他的两名卫士,一个牺牲,一个中了两弹,他自己受了五处轻伤,终于冲过了据点,过百老汇路,东熙华路,直逼汇山码头。马路上的日军于是纷纷逃跑到外白渡桥,向守卫英租界的士兵投降。

而汇山码头铁栅门内的日军却并没有投降的意思,借助江上军舰的炮击,他们坚决抵挡着中国军队。胡团长一度爬到铁门之上,士兵们更是层层跟上,但是军舰炮队的轰击和楼房上的日军放射的密集小炮弹更使中国士兵的尸体堆积。

此时张治中派遣的坦克出现。连长已经和张说过,车太坏,敌人的火力又过于猛烈,步兵也跟不上。但是张说:“那不行,你坦克不攻入,休来见我。”坦克确实鼓舞了中国士兵的士气,两连步兵跟着坦克开始新一轮冲锋。可是一是没有经过步兵坦克的配合训练,一下子队伍陷入混乱。二是从修理厂出来的轻型坦克薄钢板根本没有阻碍炮火的能力,甚至经不起集束手榴弹的爆炸。结果坦克被击毁,步兵成群地被打死在坦克后面。

“我军官兵很多人壮烈殉国。”宋希濂认为这是中国军人的骄傲。当日汇山码头一战,36师伤亡570人,日军死伤400余人。

“这天虽然一度攻入汇山码头,仍是站不住脚。”张治中在记录当日战况时这样写道。而更深的原因在于中国军队的落后装备无法击破日军坚固堡垒。张治中的战时“机密状况报告”中一再出现这样的记录:“命中虽多,因无烧夷弹,终不能毁坏。”“由于火力不足,我军激战终日,终未得手。”

但20日由王敬久带领的87师则自动将即将到来的胜利放弃。19日晚,四川北路阵地上的王敬久师在一居民带领下,通过一条无人看守的小路进入日租界,直逼日军海军陆战队的司令部。曾使中国军队兴奋不已。20日拂晓,张治中在南翔指挥所,很高兴地摊开地图,研究87师占领的街道名称,曾对他的参谋们说:“王敬久说部队疲劳,凌晨2点钟停止整顿,准备今晚猛攻,我允许了。”下面的参谋悄悄议论这不合理,如果白天日军调动,加上日舰支援反攻,则87师难以守住。果然,20日白天,部队退回原来阵地,损失颇重。

记录此事的淞沪警备司令部参谋处参谋张柏亭后来听说,当日王敬久异想天开,将师部电话与租界电话接通,本人住进租界内用电话遥控指挥。师长如此,则下属当然不会力战,张治中劳而无功。

浦东竹林中的炮火

“我所指挥的右翼军的情况,是比较沉寂的。”当时国民政府右翼军总司令张发奎对自己的部队在战争初期的状况这样形容。但是,显然当时的上海市民不这样认为,右路军在战争初期最为人所熟知的就是浦东炮兵,报纸上连篇累牍地誉之为“神炮”。

“当时领空领海已经为日本飞机和军舰所左右,敌人军舰在30艘上下,每舰有大炮12门以上,30艘军舰共有360门炮,力量比我们强得多。但即使在这样劣势的情况下,浦东炮兵仍沉着应战,先后击中敌舰在20艘以上,包括敌旗舰‘出云号’,可惜我们的炮口径小,威力不足,没能把它击沉,但在精神上已经给敌人以重创。”当时55师330团的团长孙生芝回忆。

所谓的劣势,是炮兵阵地使人难以置信的只拥有6门“卜福斯”山炮,这6门“神炮”的阵地隐藏在浦东洋泾的竹林、沟渠中,所以开战以来,日军的飞机不间断地出动,想击毁炮兵部队在黄昏和夜间的袭击,但始终无功而返。

当时在黄浦江对岸设立有秘密观察所,利用海底电线通信,协助指挥炮兵射击和修正弹着点偏差。“当时的战略,是要阵地和观察所绝对隐蔽秘密,不放弃任何有利机会,不盲目打击,提高命中率。我们支援浦西作战,不管白天黑夜,有求必应。”孙生芝回忆。

观察所设在浦西江边一所教堂的顶楼,辅助观察所设在英美烟草公司大楼楼顶,这些设备为保密全部用麻袋盖实,恐怕夜深人静时电话铃响,被停在同一大楼前面的黄浦江上的敌舰察觉。

“为什么敌人对这大楼不加以破坏呢?原因是‘出云号’经常停泊在楼下江面,这一位置是浦东炮兵弹道死角内,使敌舰有安全感,但他们绝对没有想到浦东炮兵的观察所近在咫尺。”张发奎的回忆显得很兴奋。

炮兵们经常在夜间拖着大炮出动,8月战役初起时最著名的一场战役是在浦东对日军机场的突袭,由于计算精密,8分钟打了800发炮弹,事后得悉,当夜击毁敌机5架。

身为右翼军总司令张发奎很是钟爱这些炮,经常亲自去指挥射击。8月20日,在炮兵阵地附近,掩体工事正在加筑,几十名便衣岗哨不停地绕来绕去,严防一切闲杂人等的靠近。之所以加强防护,是因为阵地由于疏忽,差点毁在当时的上海记者手中,前些时候,一批记者来炮兵阵地访问,得到营长许可后,给竹林深处的“神炮”拍照。次晨,照片和访问详情刊登在报纸上。拿到了《时事新报》的张发奎大为震惊,迅速变换各炮隐藏位置,到中午,果然不出所料,日本飞机几乎炸光了洋泾附近的竹林,所幸各炮无恙。

8月20日,更多的中国部队正在赶往上海的途中,包括后来担任18军67师师长的黄维。8月13日,在柏林研究军事的黄维启程回国,由于国内战火纷飞,一路路程极为艰难,走走停停,到9月下旬才到上海前线。此时,15集团军的罗卓英部正在一个月后成为“血肉磨坊”的罗店布防,他们中的大多数将士将在这里阵亡。

20日晨的《申报》及时地用大字标题报道了昨夜的进攻,称“我军昨夜占领汇山码头,陆上残敌日内可告驱净”,并且声称这是“沪战以来大胜利”,很是欣慰。■

硝烟对面的对手

——首次披露的荻岛静夫淞沪阵中日记

1937年8月23日,27岁的日本人荻岛静夫应召入伍。一个星期后的9月20日,他乘船从日本神户出发,经4天航行后,抵达上海,加入日军第110步兵团第110联队,成为一名特殊的军人——“火葬兵”。

在1940年退伍回国前的3年中国作战中,荻岛静夫先后参加了淞沪作战、南昌会战、南京会战和台儿庄作战,他所在的部队也从入侵中国时的5000人变成了300人,在退伍回国前,仅荻岛静夫本人就先后焚烧了1000多具日军尸体。3年中国作战的经历细节,从日军的杀戮、暴虐、灭绝,到军人个体的勇敢、恐惧和悲伤,所有的情感和经历都被荻岛静夫记入7本共数万字的日记里。而战场的硝烟和阵中的目击,则被他自带的相机定格在208张作战照片里。

这套已经有68年历史的日记和摄影集在1950年被一名叫王襄的中国人收藏后,经过半个多世纪的辗转,被四川省收藏家樊建川先生购得。作为《三联生活周刊》读者,当樊先生看到本刊抗战特刊第一 辑后,主动向我们提供了这本珍贵日记的部分内容。尽管记者专程前往上海,采访并搜寻淞沪抗战的材料,时至今日,许多档案也得以公开,但淞沪抗战中敌军方面如此细节性的原始材料,至今仍不多见,更觉得弥足珍贵。

《荻岛静夫日记》在“八一三”淞沪抗战期间的部分内容经翻译后,以未经任何修改的方式,首次通过《三联生活周刊》得以披露。

9月30日

晚上,工兵冒死在吴淞小河架桥。我们也不知道在什么时候有怎样的事情发生,只是一定要有决一死战的觉悟。

10月3日,于南山宅

今晚,果真要进行敌前强渡吴淞河的大战,大家都做好了决一死战的想法,我也准备努力奋斗。步一(部队单位名称)健儿啊,为了天皇的国度准备出发,为后方的父母兄弟而奋斗!

10月13日,上午9时

昨天晚上7点开始行动,野战部队到达了吴淞小河对岸⋯⋯大队长、中队长和小队长以下的大部分干部都战死了,受伤的兵也有一半,日本军队联队的精神面貌萎靡不振。11日,联队长也战死了,时至现在,联队基本上全部被歼灭了。去到步三(部队单位名称)的后援部队。然后,进行了夜袭。因为下雨,飞机连续2至3天不能进行空袭。步三后援部队的损失也很惨重,友军的武器也不足,每个士兵只有一颗子弹了,用完只有等死。我和队长一起渡河,队长战死。晚上,在敌前战败,就向后方撤退一天,我们在一线奋战,做好决死的准备⋯⋯几乎就要战死了,粮食也没有补给,只有悲惨的事情,渡船也不够用,士兵撤退时全军覆没。

从10日开始,天气渐渐转晴。师团参谋笠原中佐成了联队长。粮食、补给品也渐渐地联络上了。军队的士气也渐渐的向上。空袭和炮击加强,日本军队的实力渐渐的发挥出来。12日那天,我等四名士兵抱着必死的信念挖掘出了队长的遗体,晚上就把他火化了,今天早上去收拾骨灰。⋯⋯

10月20日 晴

大约在今天,后援部队就可以来了。昨晚,梦见故乡,还梦见唱了一场戏,真是太高兴了。在这儿想写下这片土地现有的状况,这里如米、棉之类的农产品一望无际,广博无边。平原土地深厚肥沃,适宜居住。没有肥料可以用来耕种,庄稼如满天星斗。但是,道路不好,交通不便,即使是在上海郊区也一样。而且,房屋低矮破烂。进屋看一下家里,没有像样的家具,床就是能够看见的东西,家具没有什么是合意的,屋子里光线很暗。

10月22日 晴

今天去了兵营里的零售店,价格之高让人吃惊,(威士忌的价钱是外面的1.5倍)⋯⋯即使是这样,还是什么都想吃,因为谁也不知道明天自己会怎样。而且,在渡吴淞口小桥的前线,生活非常艰苦,吃的是冷菜冷饭和罐头食品。夜里在机关枪扫射时,睡觉就是在战壕里和衣而眠,只有祈求着神的保佑才存在。天亮了才会松一口气,昨夜自己的生命还保住了。准确地说吴淞口小河是三面环水,到现在这次渡河战斗中已经死伤了好几百名战士,步兵就死伤成千数百的人。这是一个用生命来换取的阵地,日本军死人堆积成山。死者非常多,需要进行火葬。晚上为了战友又工作了一个通宵。在兵营零售店⋯⋯幸福的一天。

10月23日 晴

今天现场检查战友市川藤义君的火葬情况,只是无言地泪流。

10月31日 小雨

共有379具尸体需要处理,而且,遭遇不幸的很多人是自己的战友。现在想起来真是九死一生,经历了很多事情,只有感谢神灵的保佑,确实是多事的昭和12年。明年在迎接元旦的时候要祈祷世界的东方和平。今年的日记就写到这了。

时间未知

从战壕里探出一点点头是不可思议的。能够看到后方,从小河岸边的战壕里不停地射击,头上的钢盔大概都会吓出青色的⋯⋯天完全亮了,从战壕中继续发出猛烈的射击。即使是这样,右军报告第二大队和第三大队的兵力都不足了。突破了不足100米的警戒线向后方转移。完全没有希望吗?这是必死的队伍吗?日本军队竟然也有因为疏忽大意而发生错误的状态。⋯⋯友军也初次对敌人的反击能力感到惊讶,留守后方的敌人也显示出了进攻的态势。能够看见身边的战友们攻击敌人而战死,还握着流满鲜血的刺刀⋯⋯也有血从脸上滴滴答答往下流的生存者。哎呀,在战壕里,30分钟以前还精神抖擞的战友现在已经变成了保卫祖国的鬼。

第二大队的有效战斗兵力也只有200名了,今天早上在小河岸边受伤的很多人都呼喊着:“救救我呀,救救我呀”,但还没有扎完绷带。这时候下起了雨,这个地方一下雨就变得湿粘粘的,泥泞难走,而且,难以忍受的是还要挖掘战壕,突然,就变成一个泥人了,即使伤者弄得满身是泥也没有绷带能使用,轻伤也就变成了重伤,这些确实是非常悲惨的。⋯⋯前线的轻机枪和重机枪都相继出了故障。步枪又搁置起来不能用,只有用刺刀,心里简直没有底。

时间未知

敌人进行了一次又一次的反击,第三大队向小宅营地发起了好几次冲锋,牺牲人数不断增加。粮食缺乏,供应不及时,一切变得杂乱无章,只吃了发的干面包,正如歌词里写的“再发一支香烟吸上”。今天,居住在南山宅的第二大队全体成员一起进行了身体检查,所有身体健康的人都被命令参加渡河战斗,木村、铃木、有岛三个人都因为肚子痛留了下来,勇敢地参加渡河的人变成了副官。内田、井上、今井、结城、桑野和我等7个人,其他的人都向本部去了,下落不明。我这次参加渡河战斗,就没希望还活着回来,在日记里就简单地写了从应征入伍到现在的一些情况。这也许就是我最后的绝笔了,痛感自己短暂的一生,眼泪不知不觉就流了出来。于是,就把作为纪念的东西送回到家里,把包裹和钱拜托给古川小行李长,大行李拜托给了汤信君。那天晚上,大家就一起进行渡河战斗,在我军渡河前,布三师的一个大队作为增援队渡河。9日拂晓时分,断然决定向曹家宅冲锋,吉川大队长的部下一开始就牺牲了多半的人,又没有渡河,就像曹宅北边的露珠被抹灭了⋯⋯

9日、10日两天,我们只有居住在泥泞的战壕里,泥水淹到了下腹,冷得人直打哆嗦,大小便也就在这里了。

每天供给一次饭团子,用沾满稀泥的手抓着吃,就好像做梦一样,喝的是有人小便了的水。确实是无法用言语来形容的悲惨,只有呆在前线战壕里的士兵才能知道是怎样的辛苦。因为重机枪和轻机枪大部分都出现了故障。

支那军队出乎意料地顽强,一点退却的意思都没有。对阵在150米的地方的时候,支那军队的坚强削弱了我们的士气,我们联队感觉上好像全部被消灭了。这样激烈艰苦的悲惨战斗,确实会令人哭泣。那个时候,前线的战士什么也没有,都想退回到后方,认为因为轻伤撤退下来是非常非常幸福的,本人也为得到了救助而变得很高兴,而身体健康的前线战士不知什么时候会得到死刑的宣判,也不知道活生生的感觉能到什么时候。

那天,去渡河点跑联络的时候,肚子就疼了,因为这些类似的原因撤退回到了后方的人在继续不断的发生,前线的兵力越加削弱,士气下降,本部的将校做监视,伤者以外,得到中队长以上证明的人员以外者绝对不容许过河,不遵从命令者就是敌前逃跑罪,处以枪决。加油!感觉到日本军也到了需要督战队的程度了。■

大本营作战计划

1937年8月16日,南京政府国防最高会议决定,由国民政府授权蒋介石为三军大元帅,统帅海陆空军。8月20日,蒋以大元帅的名义颁布了《大本营颁国军战争指导方案训令》、《大本营颁国军作战指导计划训令稿》等四项训令,公布了作战方案,规定了大本营组织机构,划分了战区。训令称:为求我中华民族之永久生存,及国家领土之主权完整,对于侵犯我主权领土及企图毁灭我民族生存之敌国倭寇,决以武力解决之。

大本营将南北战场划分为五个战区,淞沪战场属于第三战区,宁沪杭战区,司令长官冯玉祥,副司令长官顾祝同。下辖第8集团军,总司令张发奎;第9集团军,总司令张治中;第10集团军,总司令刘建绪;第10集团军,由陈诚、罗卓英任正副总司令。计18个师5个旅及其他特种部队。

统帅部对各战区和兵种下达了作战任务,预计第一期作战将在10月下旬结束。“此时的国民政府已经具备了国防政府的性质。适应了抗战初期形式的需要。”华东师范大学的忻平教授介绍。但是,战时的军事体制也使蒋集权于一身,为他将来实行独裁统治创造了条件。