天下溪的乡土情结

作者:三联生活周刊(文 / 汪平)

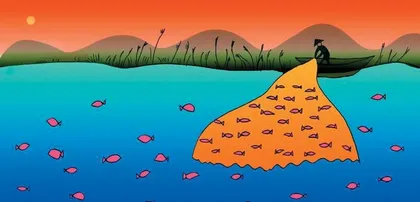

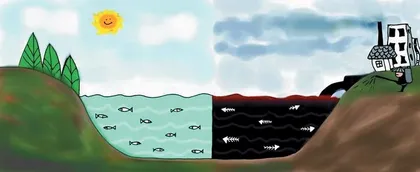

对湿地的关注起源于2003年9月。他们与国际鹤类基金会(ICF)合作,在草海、鄱阳湖、扎龙、挠力河、向海这五个湿地自然保护区,以冬、夏令营为主要形式开展青少年湿地环境教育活动。这些湿地自然保护区既有大量黑颈鹳、苍鹭、夜鹭、池鹭等珍惜鸟类生存繁衍,又面临多样性生态系统被破坏的危险。而居住于此的孩子们身上淳朴的自然意识更让他们感动。在天下溪教育研究所志愿者朱宁的“鄱阳湖日记”里记录了这样一个细节:“中午休息前的最后一个活动是让孩子们说出自己家乡最骄傲的和觉得不好的东西,以及他们希望在冬令营里学到的东西。孩子们一点都不怯场,踊跃得不得了,他们写下的最骄傲的是——见过天鹅、白鹤、翠鸟等等,不好的东西是——到处乱丢的垃圾、烧野火。他们的期望是:能够学到关于鸟类的知识;怎样保护鸟类;一切从自己做起并且告诉其他没有机会参加冬令营的孩子们和家里人、村里人为什么和如何保护环境。”这种淳朴的对家乡环境的感受是否能够与正规教育相结合?“乡土教材开发项目”的执行人之一郝冰自1999年就一直从事环境教育的工作,她曾写下这样一段话:“在乡里,最容易辨认的就是乡村小学。教室、旗杆、操场、围墙、标语,都是显著的标志。年复一年,学生们从校门中走出来,有的回到土地,有的走向城市。学校教育给了这些乡村少年什么呢?”这样的思考之后,天下溪教育研究所决定针对这五个湿地自然保护区的青少年,编写一套介绍湿地知识的乡土教材。

项目实施初始,如何能让乡土教材充满地道的乡土气息是编写小组面临的最大问题。项目的四位执行人韩静、胡雅滨、郝冰、刘欣琰和数十名志愿者在五个湿地自然保护区展开调查研究,了解当地的民俗和人们的想法。在调研过程中,当地教育界人士对乡土教材的编写也十分支持,在草海自然保护区举行的“草海冬令营”中,来自当地6所小学和威宁民族师范学校的10多位当地教师,以及云南师大、云南大山包和扎龙保护区的6位教师都出现在营地现场。

2004年10月,乡土教材之一《草海的故事》编写完成,并在草海小学投入使用。教材序言里写道:“我们想让这些孩子的行囊中多一样东西:对家乡的记忆和理解。无论他们今后走向哪里,他们是有根的人。”教材主要在草海小学3〜6年级使用,隔周上一次。郝冰介绍说,威宁县教育局对草海小学主课的学生平均分数要求比较高,要求学生的主课平均分必须高于其他村小5分,每低1分就罚款50元,在这样的压力下,学校依然能坚持上环保课。2005年1月,第二本教材《白鹤小云》编写完成。2005年2月在鄱阳湖保护区的昌邑中心小学、曹会小学、昌北小学3所学校试用。2005年4月,乡土教材三《自然的孩子》也编写完毕。在问到当地孩子们是否喜欢这套教材时,郝冰讲了这样一堂课。《草海的故事》第三课要求孩子们在放学路上“寻宝”——一根羽毛,一粒种子,一片叶子,一缕阳光⋯⋯第二天孩子们都兴致勃勃地讲述放学路上的见闻。“孩子们的笑脸就是最好的回答。”■

希望他们心里装着森林

——采访“湿地保护区环境教育乡土教材开发项目”执行人郝冰

2005年3月26日,郝冰出现在“可持续发展在中国”案例大赛颁奖典礼现场。当时的她已经是个准妈妈,笑容温和。这种形象似乎从另一面解释了她及天下溪教育研究所的乡土情结——教育也是推动可持续发展的重要一环。

三联生活周刊:乡土教材的资料来源是哪些?

郝冰:我们在编写过程中,在五个湿地自然保护区都做了调研,从四个方面收集材料:一是针对湿地保护区,了解当地的生态、特点等;二是到村镇去,主要是跟当地村民聊天,听他们讲故事,对风俗与历史有把握;三是去学校,了解学校的教学水平和学生的需求;四是收集一些文献材料,主要针对当地的县志、民谣、民歌等。比如《草海的故事》中的《佃农歌》就是解放前流传的民谣。

三联生活周刊:这套乡土教材与其他环境教育教材有什么区别?

郝冰:现在环境教育教材的版本很多,很多省市与大学、出版社等合作组织人员编写地方教材,但真正具有地方特色的,符合当地学校实际情况、学生需求的教材并不多见。而且当地教师参与程度较低,大多是被动地接受,不能表达自己的意愿。由于脱离现实,这样的教材使用起来效果不好。我们这套乡土教材最大的特点就是符合当地实际情况,富有乡土气息。

三联生活周刊:如何保证教材的使用能够真正起到推动可持续发展的作用?

郝冰:通常情况下,教材编写出来后就交由地方教育管理部门安排使用。使用得好与坏,效果如何,这些都与编写者和当地居民没有太大关系。但乡土教材不同,我们希望教材能够真正影响孩子们的心灵和行为,并通过他们影响他们的长辈,共同行动起来保护环境,这样的教材才是有意义的。因此,我们非常关注教材编写和使用过程中,保护区的工作人员和学校的教师能否充分参与其中,怎样使他们有能力保障教材持续使用,并产生良好的效果。我们希望尝试参与式的方式来实现这些目标,同时也检验参与式的方式能否实现这样的目标,它是否符合中国的国情。

三联生活周刊:乡土教材推行过程中,遇到过什么困难吗?

郝冰:利用当地的教育力量是项目推广的最大挑战。每个项目点我们都要进行教师和保护区工作人员的培训,帮助教师分析教材。在每个项目点举办的冬、夏令营中,我们都会安排当地的教师和保护区的工作人员参加,观摩教学,体验活动的过程,召开座谈会进行讨论。另外我们还将设计制作教具和湿地环境教育工作者手册,配合教师的教学工作。但在项目结束后,这套教材是否还会持续下去,现在还不好说。我们作为外来力量,能力毕竟有限,我们希望能够激发当地的自生力量,在现有的教育体制下能坚持进行环境教育。■

黑颈鹤

洋芋还没收净,成群的雁鹅就从远方飞到了草海,它们将在这里度过整个冬天。

雁鹅,扯劳,都是草海人对黑颈鹤的称呼。黑颈鹤在草海不怕人,它晓得背篼的和扛锄头的人不会害它。有时,人鹤的距离只有三四米,你能把黑颈鹤看得清清楚楚。

黑颈鹤个子高高的,大约有一米二,身体大部分都是灰色的,但脖子是黑的,所以它被称作黑颈鹤,你们也叫它大黑脑壳。如果你仔细观察,会发现它的头和翅膀上也有些羽毛是黑色的,嘴、腿、脚趾也都是黑色的。因为骨骼是中空的,所以鸟的体重都比较轻,便于长距离飞行。黑颈鹤也是一样,它的体重只有10到14斤,比人的体重轻很多。

黑颈鹤个子高,是因为它的腿很长。想象你踩着高跷站在水边上,是不是有点像黑颈鹤的长腿?假设现在你饿了,想吃水里的小鱼、小虾,你发现根本做不到!那是因为你没有黑颈鹤长长的脖子和长长的嘴巴。长腿长脖长嘴巴让黑颈鹤在草海能吃到很多它们爱吃的东西,除了水里的小鱼小虾,还有水边上的姜包、草根、洋芋等。

白天,除了能看见黑颈鹤吃东西,你还能听见它们唱歌,看见它们跳舞,飞来飞去,互相嬉戏。它们经常都是一家三口在一起,爸爸妈妈带着一只幼鹤。幼鹤颜色深,它是第一次跟着爸爸妈妈到草海的。

晚上,当你吃着红豆酸汤下饭的时候,黑颈鹤开始找地方睡觉了。草海有六处黑颈鹤睡觉的地方,都离你们的家不远,它们在簸箕湾、胡叶林、朱家湾、西海、吴家岩头和阳关山的湖湾里。当你睡着的时候,大多数黑颈鹤也都睡着了。不过,它们睡着的时候是一大群在一起,站在浅水里,头藏在翅膀下面。还有一两只鹤在边上放哨,如果发现危险,它们会及时地叫醒睡梦中的同伴。

老人们说,“人孤一时,鹤孤一世”,善良的草海人觉得单个的孤鹤太可怜了,所以即使黑颈鹤啄了自家的洋芋,也不会去伤害它们。至多是用塑料袋做一个假人放在地里吓吓它,洋芋真被吃了,就补种上。黑颈鹤好像也懂得人的难处,补种过的洋芋它就不来吃了。

就这样,黑颈鹤在草海平安地度过了冬天。■

(选自乡土教材之一《草海的故事》)