环保总局叫停圆明园湖底防渗工程

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

3月31日,国家环保总局正式叫停圆明园“湖底防渗”工程。

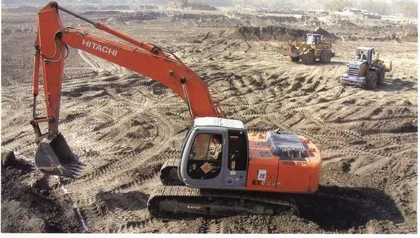

停工之时,这项工程也几乎完工。当记者4月2日来到圆明园时,所到之处,都是一个个巨大的坑道,白花花的塑料膜已经严严实实压在土里,只在个别偏僻的河道,还留着些未及撤走的推土机和碎石、钢筋。

正是每年例行的注水前夕。如果不是到北京出差的兰州大学生命科学院的张正春教授的偶然发现,“五一”后,圆明园又将是碧波荡漾,一切都会静悄悄地掩埋在湖底。

未经环评的生态隐患

“圆明园的湖面干枯时间每年长达7个月,导致大量水生物和草木死亡,2002年曾发生圆明园湖内有近7万斤鱼类因缺水而死亡的现象。长春园荷花区的严重缺水,使大面积荷花生长期缩短,甚至枯死。柳树等树木干枯致死的超过千株。”圆明园管理处副主任朱红对记者说,铺防渗膜,正是为了缓解圆明园严重缺水的无奈之举。

朱红说,近年来北京市水资源日益紧张,京密引水渠自2001年开始停止向海淀区农业供水,圆明园内的补水逐渐无法得到保障。整个湖区每年需要900万立方米水,而目前每年只有150万立方米的水供应有保证,“从玉泉河买水每吨1.3元,像金子一样贵,一年的补水费就是几百万,几年之后,水价更高,更用不起”。

“而且,防渗是经过了专家论证的。”朱红所说的论证,是2003年10月由北京市水利科学研究所、圆明园管理处、海淀水利局三家单位编定的《圆明园水资源可持续利用规划》。规划认为,圆明园“年渗水量250多万立方米,因此必须有选择地对湖底进行防渗处理。防渗后,每年预计可以减少水渗漏150.79万立方米”。这给圆明园管理处展开了一幅诱人的前景:“2000多亩水面每年5月、7月、10月需要注3次水,铺防渗膜后,每年只需注1次水,这样就可以在以往的枯水期保证有充足的蓄水量,避免生态进一步恶化。”

然而,这种铺防渗膜“保护生态”的做法,在众多生态专家的眼里,却不啻为一场“生态灾难”。张正春认为,在湖底铺膜防渗,将会隔断水的自然循环,使本来就不流动的湖水彻底变成死水,降低了水的自净能力,不仅会破坏圆明园的整体生态系统,破坏湖中的生物多样性,也会危及岸上的植被,从而危及整个圆明园的生态系统

几年前,北大未名湖清淤时,北京大学环境学院做了湖底的底层剖面分析。圆明园的地层结构与未名湖相差无几,北京大学环境学院崔海亭教授对记者说:“未名湖清淤没有做防渗工程,并没有发生湖水漏光事件。当地下含水层与下渗的湖水达到动态平衡时,湖水将不再流失。圆明园的严密防渗,将阻断湖水与地下水的联系,使湖水少了一个补给源。”

针对圆明园“湖底防渗”的叫停,国家环保总局环评管理司牟广丰司长说,圆明园工程投资3000万元,属于建设项目,应该由国家环境保护总局依法对其进行环境影响评价。“圆明园湖底防渗项目在国家重点文物保护单位内建设,环境敏感程度高,环境影响特殊,在批准该项目环境影响评价报告书之前,会由环保总局组织听证会,征询有关单位、专家和公众的意见。”牟广丰说。

人工化,一个生态遗址的逆向选择

目前,防渗工程几乎遍布圆明园的每一条河道,每一个角落。尽管没有环境影响的准确评估,但最早一批“防渗”过的湖面,负面影响已经显现。2003年,每周来圆明园西区进行鸟类调查的付建平惊讶地发现,畅春园南面的湖底正铺上塑料膜做防渗试验。她开始格外关注这片水域。“圆明园以河苇著称,铺了膜之后,虽然也灌水,但长出来的芦苇很稀少。莲也是,2003年的莲很茂盛,2004年特别茂盛的地方已经很少了,后来我们发现刚长出来的荷叶就会枯萎,是因为不渗水,阻断了地气,水温升高了。”

水面约占2/5、以“水景园”著称的圆明园,历史上有着四通八达的水补给系统。崔海亭教授记得,80年代,清华附近经常看到从地表往外冒水。

“现在的海淀体育馆,海淀展览馆一带,古代有好多水泡子。这是一块上风上水的典型湿地。清朝在建园的时候的利用了这样的特点,从颐和园、清华大学,一直到海淀镇,皇家园林有十五六个,圆明园是其中的一个。”随着城市化进程中的推进,这些自然“水泡”一个个消失,圆明园附近渐渐失去了它天然的水补给系统。“密云水库水位从来没这么低过,水库里甚至长出树。今年冬天,圆明园是干的,颐和园也是干的。”首都师范大学高武教授说。

如今,圆明园的2000亩湖面全靠上游的京密引水渠供水,而这条人工河道,也是海淀水系的“血脉”。

海淀区人大代表李小溪就住在京密引水渠昆玉河段附近。在她的记忆中,这条水渠曾经形成了很好的生态环境,树木高大茂盛,河边有水草、芦苇,水里有鱼、青蛙。“青蚌多的时候甚至会爬上路人的脚面。”然而,2000年,北京市政府却对它进行了河道全面衬砌——在河岸河底铺上水泥、石头取代以往的土壤,目的是“防止河水渗漏、提高水质、便于清淤。”李小溪听说,20世纪90年代以来,美国、德国等国纷纷拆除在河床和湖底铺设的硬质材料,但她的四处奔走并未奏效,“铜帮铁底”的河道迅速在北京蔓延开来。

几年后,李小溪所担忧的硬化工程的恶果逐渐显现——夏天,水泥河底让水迅速变热、蒸发,冬天,水温则急剧下降,水生生物难以存活,鱼也变得很少,河流失去了自净的功能。

2002年,北京市水利局局长焦志忠指出,北京市今后再也不修建“铜帮铁底”的河道,要逐步恢复以往天然的河道。北京市水利科学研究所的教授级高工张彤也对记者说,水务局正将转河等历史河道的衬砌打开,今年改造凉水河,也要用生态的理念。

越来越像“公园”的“遗址”

圆明园的“防渗”事件并不偶然。自从80年代建园的那天起,有关“圆明园遗址公园”到底是“遗址”还是“公园”的争论就没有停止过。在一次次的左右摇摆中,圆明园的“遗址”面目越来越模糊,这一次的“湖底防渗膜”,只不过是加诸其上的又一重遮蔽。

民间环保组织“地球纵观”负贵人李皓博士3月25日赶到圆明园。一个施工现场的工人夸耀道:“你‘五一’来看吧,景观全出来了。有水、有船、有荷花。不铺这个,都漏掉了,到时候怎么走船?”李皓明白了,圆明园花这么多钱做防渗,正是为了保持行船水位。靠划船招徕游人,圆明园越来越像一个“水上乐园”了。

“可是,做公园,圆明园能跟颐和园相比吗?圆明园是个遗址,只有回到这一点上,才有文章可做。”崔海亭说。

北京大学环境学院教授俞孔坚更是不客气地说这种做法是“骨灰堂里开Party”,“圆明园没水,为什么一定要做水?那不是增加北京市的负担吗?也可以是湿地啊,以前福海里面种着荷花,到处是稻田,那时的景象恰恰是最美的”。

俞孔坚心目中那个“最美”的时候是80年代。“到处是水田、荷花、流水、湿地芦荡,还有好多鸟,生机勃勃。我们在周围上学,最愿意来这儿。或许荒芜,但那种沧桑感及其带来的关于民族历史的震撼,远非今天恢复后的景观所能产生的。”

后来呢?后来开始卖门票,开始修剪齐整的草坪,铺设光滑的水泥路,建造游乐设施,却再也没有了当时的意蕴。

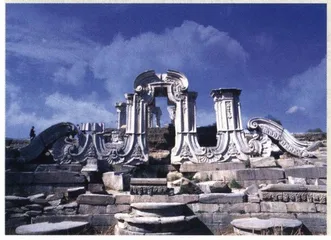

“出发点就错了。在17、18世纪的英国造园中,本没有遗址,是在发现古罗马的遗址多么富有震撼力以后,他们去造遗址景观,而我们拥有的是真正的遗址。圆明园历经一百多年,跟植物、水系、地形等自然生态早已融为一个整体,不仅仅是一个建筑遗址,它的含义扩大到了生态与文化的双重意义。”俞孔坚喟叹,“圆明园,已经失去了。”

这次的湖底防渗,是圆明园“山形水系”整治工程的一部分。2000年,国家通过了《圆明园遗址公园规划》,包括整治“山形水系”和建筑遗址的发掘保护两部分。一直以来,有关圆明园的保护,就像一根一触即发的敏感神经,处在争论漩涡中。

因为2003年的水系整治,圆明园成了李小溪的伤心之地。“他们把西区大部分的植被破坏掉做成人工景观。我甚至把国家环境局的局长都请来了,也没有阻挡住他们。从那以后我不敢再去了,不愿看到更多植被被砍伐。”

更大的争议还在于圆明园要“恢复建筑遗址的1/10”。清华大学建筑历史及文物保护研究所郭黛姮教授曾主持了西区的建筑遗址保护的一次规划,她对记者说,将西区进行垃圾清理,梳理山形水系,是件好事,但对于地上建筑,像现在恢复了“九州清晏”景区,却不能认同,“遗址才能真实记录被毁的历史。而且,从文物保护角度,也不能都发掘出来。2002年在发掘过程中,有些砖暴露出来,冬天就成了粉末了”。

圆明园管理处没料到湖底防渗引起如此的轩然大波,副主任朱红一再提到园内1700人的吃饭问题,“一年门票收入只有2100万元,怎么养活这么多人?”在管理处看来,这就是“自己家厨房做饭”一样的事。

“为什么这样一个典型的遗址,会一步步自愿扮演蹩脚公园的角色?”俞孔坚说,这跟圆明园的管理体系有很大关系,“圆明园应该由文物部门来主管,怎么能交给一个区政府下一个管委会呢?国家文物怎么能变成一个自负盈亏的单位呢?”