爱知世界博览会:与机器人同历时代秀

作者:三联生活周刊(文 / 尚进)

当动画片《蒸汽男孩》的主角发明世家少年雷,成了2004年十大动画电影人物的时候,所有人都被其中天马行空的诸多发明创新所折服。反而没有注意到其时代背景恰恰是1851年伦敦第一届世界博览会,正如同《第三类接触》作者阿尔文•托夫勒在一篇回忆录中感慨道:“成长在19世纪下半个世纪的青年们太幸福了,他们所处的19世纪中叶绝对是前所未有的发明时代,1851年的伦敦和1900年,就是那个时代的巅峰。”而在采访大友克洋为什么将《蒸汽男孩》的时代背景定义为第一届世界博览会时,他回答道:“世界博览会所代表的创新力绝对是最好的时代背景。”

实际上,3月24日爱知世界博览会开幕的时候,已经没有多少人能体会到154年前伦敦第一届世界博览会时的兴奋。世界博览会这样一个从贸易交流转变为技术展示的活动,随着现代文明的变迁,经历和记录了现代史上诸多精彩瞬间。也许154年对于一般的平凡人来说至少是5代人的时间,在数千年的文明历史,以及未来时代,世界博览会似乎是那么渺小,以至于当提及水晶宫这个单词时,更多人第一反应是一支足球队,而不是第一届世界博览会的标志物。著名的系列电脑战棋游戏《文明》的设计师席德•梅尔就是世界博览会的忠实支持者,他从1974年美国斯波坎环境博览会开始,每届都要去看一看,曾经在一次《GAMESPOT》的专访

中他感慨道:“《文明》游戏依靠描绘技术的演进来推动文明的竞争和进步,我之所以构思出了这种游戏模式,与我对世界博览会的喜爱不无关系。”实际上,世界博览会很大程度上成为了这154年间的时代标志,不仅是各届博览会上惊世骇俗的各种发明,更是从1933年世界博览会改革以来,每届世界博览会倡导一个主题的模式,大大激发了人类探索和思考未来的模式。

曾经有人质疑:“21世纪还需要世界博览会吗?”之所以提出这种反主流的想法,很大程度上是20世纪末世界博览会在渐渐变味。随着信息工业的快速吞噬,各种技术展览早已经是以年为单位的常态行为。所以1983年国际展览集团就已经开始思考如何寻找未来世界博览会之路。正如《世界新闻》杂志在1968年写道:“绝对不要将世界博览会狭隘的思考为一场展览会,也许19世纪的世界博览会是强国俱乐部的表演秀,但是不得不承认去世界博览会转一圈,依旧是乐趣十足的旅行节目。”实际上从这届日本爱知世界博览会上就能够充分体会到这种变化——各色美食和特色文化展览占据了整个会场的2/3,而新技术和新产品这些世界博览会的传统项目,反而成了以公司为单位的行为。在CNN派来报道爱知世界博览会的编导萨伯•巴森顿看来,这届世界博览会更像一场国际版嘉年华,“2000年的德国汉诺威招来了1800万参观者,这次日本爱知也试图在游客数量上伸展拳脚,遍布会场的中文和韩文说明,足以说明爱知吸引亚洲游客的期望”。

如同奥运会和世界杯一届比一届庞杂,世界博览会其实也面临同样的问题。2000年德国汉诺威投资成本高达1亿德国马克,而爱知世界博览会上仅丰田一个展馆就投入了50亿日元,这无疑给费了不少力气争取来2010年世博会举办权的上海以硕大的压力。要知道2000年世界博览会给德国联邦政府和下萨克森州带来的赤字是12亿欧元,纵观世界博览会的经营史,直接盈利并非易事,盈利、持平和亏损的世界博览会各占1/3。尤其是从20世纪70年代开始的世界博览会大多是亏损,从1992年西班牙塞维利亚世界博览会的亏损3亿美元,到1998年葡萄牙里斯本世界博览会大亏5.5亿美元。

之所以世界博览会的经营上始终存在隐患,很大程度上是因为世界博览会内容和参观者的不稳定在起作用。汉诺威世界博览会就明显吃了预计访客过多的亏。不同于奥运会明确体操、游泳、田径这些运动项目,很多原本打算参观世界博览会的人其实并不知道几个月的博览会上到底包含了哪些东西。不过对于举办世界博览会的城市而言,除了作为城市名片的宣传作用以外,当地主办者更喜欢将展览场地留下的庞大基础设施看作目标收入。德国汉诺威市市长施马尔•施蒂克就曾经跑来给上海打气,他说道:“必须把世界博览会作为一个提高城市以及国家竞争力的机遇,如果没有一个精心和长期的规划那也会失败的。城市真正的开发是在世界博览会以后。”

《中日新闻》在爱知世界博览会开幕当天就对这届世界博览会的亏损存疑。爱知世界博览会面临更矛盾的局面——强调环保的主题不得不要实现70%的材料再回收,而处在爱知丘陵区的会场,未来除了变成超级大公园,并没有别的什么更好的出路。面对爱知世界博览会上繁杂的机器人和高调的环保态度,以及世界博览会越来越难以创新立意的历史问题,5年后的上海世界博览会到底能搞成什么样子,包括牵头参加爱知世界博览会中国馆的中国贸促会也似乎没有明确意见。

世博会西大门口的拟真导游机器人Actroid,展示了目前人机交流所达到的水平。尽管“她”能够回答你的中文问题,但若是问题太复杂,就只能所答非所问了

现代史的见证者和154载的时代秀

每隔4年一届的奥林匹克运动会和足球世界杯,似乎被认为是20世纪现代文明历史的见证者。其实在世界博览会面前,世界杯和奥运会只能算是体育历史方面的小兄弟。起源自1851年的世界博览会,很大程度上可以说是工业运动点燃的时代符号。世界博览会的兴起完全可以被评价为现代社会的知识技能炫耀。

三菱重工的迎宾机器人wakamaru,让人想起了星球大战

世界博览会是现代社会经历工业文明和信息文明的见证者,正如伽达默尔在他的《科学时代的理性》中写道:“我们生活的时代,物理性的文明 改变创造了现代性,这个时代的人更喜欢以这些器物来标志自己,就如同并不确切的诸多神器时 代。”博览会这种模式的雏形要追溯到中世纪欧洲商人的定期集会,进入19世纪,当物质生活已经不再满足于交换时,人们的关注点开始逐渐转移到对生产技术交流、文明进程展示和对理想的企盼。正是在这种背景下,处在维多利亚盛世的英国在1851年挑起了世界博览会。

第一届世界博览会的兴起,当时日不落帝国的目的更多是为炫耀自己的强盛。当时伦敦海德公园悄悄出现了一座“水晶宫”,这座耗用4500吨钢材和30万块玻璃的玻璃房子极大地展示了当时英国的建筑技术。甚至在此后的100年间,钢结构的玻璃房子思维被设定为未来主义的一个代表。当时维多利亚女王凭借自己统辖的诸多殖民地,利用外交途径邀请各国参展,这种以国家为单位的模式成为了传统。在第一次世博会上参展的10个国家,集中了1400余件各类艺术珍品和时尚产品,以及发动机、水力印刷机、自动纺织机械等等,在160天的展期中参观者630万人次,这在19世纪中叶确实算是一项创举。而更大的人类学意义在于展示技术成功和文明风尚,成为国家竞争的一部分。

此后,大西洋另一端的美国也迫不及待地希望展示自己的辉煌成就。1853年,纽约举办了第二届世博会,参与国家增加到23个,带安全装置的电梯以实地演示的方式拿出来,各种新发明都跑到世博会上争相露脸。而路易•波拿巴时代的巴黎绝对是欧洲真正的中心,1855年的第三届世博会让人们知道了混凝土、铝制品和橡胶。此后法国人和美国人轮流坐庄,在世博会上第一次现身的海底电缆、贝尔的电话、爱迪生的留声机、滚珠轴承、霓虹灯成为19世纪末人类的技术骄傲。

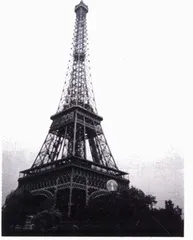

而当1889年5月15日,居斯塔夫•埃菲尔将法国国旗升上300米高的铁塔时,19世纪文明的标志,同时世博会最大的遗产,埃菲尔铁塔诞生了。作为法国大革命100周年纪念,同时为了迎接巴黎世博会,埃菲尔铁塔在此后的标识意义甚至盖过了当年为迎接世博会修建的巴黎地铁,以及大宫和小宫。1900年这界世博会曾经出现在众多描写20世纪初历史的影片中,在还没有经厉第一次世界大战之前的新世纪之初,人类面对技术文明空前的繁荣,绝对有些忘乎所以了。 罗丹的150件作品和梅巴赫的第一辆钢轮汽车让我们看到了工业文明与现代艺术的接触,同时可以连续显示照片的装置和新型感光胶片在1900年年世博会上的露脸,为电影机的出现提供了技术模型。

1900年的巴黎,除了展示新技术外,现代风格成为当时民众的流行。时髦的先锋派期刊《青年》而得名的德国青年风格,维也纳分离派运动,拉菲尔前派和象征主义的画家都成为了世博会的流行词,新艺术运动不像保守的拉菲尔前派,因为他们从来不回避使用新材料、使用机器制造外观和抽象的纯设计服务。

1904年美国圣•路易斯世博会的飞机和无线电,1939年纽约世博会上的磁带录音机和电视机,还有1962年西雅图世博会上的航天器,除了各个时代的新技长以外改善人类的生活渐渐成为世博会的新主旨。新艺术运动在建筑风格和室内设计方面,避开维多利亚时代折中的历史主义,主张运用高度程序化的自然元素,使用其作为创作灵感和扩充自然元素的资源。于是融合新艺术与新材料,以建筑来表达精神曾为了此后各界世博会会的传统,包括1958年布鲁塞尔世博会建造的原子能结构的球形展馆,1970年大阪世博会的天宇阁,直至进入21世纪的爱知开始大谈环保建筑。

自1851年第一次世博会至今,世界上共举办了39次世博会(不包括国际展览局认可的世界园艺博览会和若干届叫参与程度较小的专业世博会),平均每4年举办一届。而美国已经举办过13次世博会,有意思的是1984年的新奥尔良世博会,组织者因财务危机而在博览会结束前一个月宣布破产,这也是世搏会历史上唯一一次宣布破产的世博会。此后美国于2001年4月10日宣布退出《国际展览会公约》,宣布不再主办世博会。但这并不能阻碍法国人对世博会的情有独钟,在19世纪和20世纪初举办过7次世博会,甚至在2004年法国还申办过塞纳圣丹尼影像认可类世博会。而作为21世纪起始点的爱知世博会,除了介绍文化与技术的各种影像内容外,各类机器人、磁悬浮高速列车、无人驾驶的新一代交通系统IMTS,以及各种燃料电池技术的应用试图描绘21世纪人类生活的方向。正如1998年葡萄牙里斯本世博会闭幕之时,《时代》杂志对20世纪最后一届世博会评论的那样,“也许进入20世纪每次世界博览会上的新发明,不再像1900年巴黎以前那样惊世骇俗,世博会也在随着信息的全球化发生本质的变化,但是世博会确实曾经是一个时代的标志”。时至今日,世博会已经不再是各国向国际社会展示实力的场所,反而更适合作为人类思考自身未来发展与促进旅游的嘉年 华。在爱知世博会法国馆中,法国政府代表贝纳尔•泰斯蒂尔发表讲演说:“世界博览会是一个众人聚集之所。为处理人类面临的重大课题,全世界的民众集中到这里。可以说是一个全世界人民共同参与的外交场所。通过游园形式的活动,人们暂时停下手中的工作,与全世界的人一起思考这个问题。现在我们需要有更多这样的空间。”

已经没有多少人记得鸟山明的漫画《阿拉蕾》了,但是其中漫画作者构思的一款偷懒机器人,却在这次世界博览会上被活生生开发了出来。这款名为i-foot的步行机器人,被定义为未来腿脚不便的残疾人专用。在乘坐者上下时,这台拥有两只鸟类弯曲足部的机器,就如同《阿拉伯的劳伦斯》中堪比汽车的骆驼一样驯服。而未来的机器人时代,到底是两条腿还是轮子主义,这曾经是上世纪70年代机器人设计流派间争论的焦点,甚至90年代初的电影《机械战警》中也刻意强调两条腿机器人的通行性。但在这次强调机器人技术有些偏执的世界搏览会上,i-foot成为了两条腿机器人方向的代表,面对其他各种各样的依靠轮子行走的机器人,i-foot显得尤其突出。辅助残疾人自由上下台阶,这类的设训思路似乎在日本工业设计界变成了一种格式。不仅仅i-foot这类追求小碎步乱走的机器怪物,在日本汽车领域,能让残疾人驾驶自动上下座位的轮椅汽车早已经不新鲜,以至于在2004年东京车展上,一位德国汽车记者写道“难道日本的残疾人很多吗?”这让人回想起东京大学曾经的一项研究,他们的研究结论认为,因为日本这类吃鱼类软质食品的人群,根本没有使用口腔肌肉和门齿的机会,未来的这种人类嘴将越来越小,最后的极端只能是如同蝴蝶般的吸管口器。而i-foot概念会不会让未来的世界出现如同漫画《阿拉蕾》中的景象呢,懒得走动的人类们一个个都坐在机器人中,萎缩的双腿和双手就如同卡通片《忍者神龟》中长得像一团肉球似纳外星人兰戈呢?

警卫机器人ALSOK Guard ROBO i和MJRO的出现,已经在提醒我们这个时代,暴力机关对于机器人的偏爱并非空穴来风。也许机器人军队在这个世纪就要普及。

世博会上的时代瞬间

1851年英国伦敦起重机和机床1855年法国巴黎 橡胶和隧道1862年英国伦敦 人造染料

1876年美国费城 火车头打字机1878年法国巴黎 电话和留声机1893年美国芝加哥 霓虹灯

1900年法国巴黎 无线电收发报机1904年圣•路易斯 飞机和无线电1939年美国纽约 尼龙、磁带、电视机1962年美国西雅图 航天器

1986年加拿大温哥华 袖珍手机

世博会引发的时代生活方式

1939年,美国纽约世博会提出美国梦与多种族生活方式。

1958年,“二战”后第一次世博会在比利时布鲁塞尔提出科学、文明和人性的和平科学主义。1970年,日本大阪世博会提出治理污染的新人类生活方向。1984年,美国新奥尔良世博会让所有人都意识到了人类正面临缺水的问题。

1986年,加拿大温哥华世博会提醒人类已经步入信息时代。2000年,德国汉诺威世博会倡导可持续发展和再利用理念。

磁悬浮技术,曾经是整个2004年国内争论最多的话题。但与现实并不符合,倡导轮轨技术的日本却只对磁悬浮超导线圈有惊人的偏好。《科学美国人》杂志早在1998年就曾预言,磁悬浮技术在21世纪前20年肯定要到处铺设磁铁的。不论一贯倡导磁悬浮的德国人,还是法国人,似乎都将磁悬浮技术定义在试验阶段。在日本只有JR东海旅客铁道公司铺设了一段试验轨道,为此专门在世博会上大兴土木搭建了超导磁悬浮列车馆,曾经在2003年12月创下每小时581公里纪录的MLX01-1型试验列车成了展览的焦点。这种30吨重的车体每侧配有两个NbTi线材制成超导线圈,在液态氮中冷却至-269℃就达到了超导状态。似乎磁悬浮列车进入民用越来越近了,本次世界博览会上最新的技术将超导线圈的超导温度降低到-253℃,线圈材料被铋线材取代,同时不再需要液态氮来直接冷却。

美国馆试图用火星车来强调自己航天强者的位置,这正是世博会传统意义上国力炫耀的“回光返照”

这就是机器人时代的开始吗?

“日本人有机器人情结,对机器人似乎有着病态般的追逐”,这话是《银翼杀手》导演雷利•史考特在1982年说的。似乎2005年的爱知世博会试图证明这句讽刺,尽管这届世界博览会打出了“自然的智慧”这样的环保主题,但是作为一贯以炫耀新技术而闻名的世界博览会,似乎只有机器人技术的展示,才能与2000年德国汉诺威世博会所倡导的“人类、自然、科技:蓬勃发展的全新世界”这样的宏大主题相区别。

英国科幻小说家阿瑟•克拉克在一篇评论中写道:“阿西莫夫这些美国人天天杜撰机器人时代的规则,可智能机器人技术在20世纪根本不能现实,也许只有21世纪某个时刻人工智能技术的突破,才会成为机器人时代的标志。”实际上这种预言随着2005年世博会上机器人的“群魔乱舞”,正在逐步走向现实。甚至有技术评论认为这次的世博会不如改名为机器人展览会,撇开环保和各国形象展示的固定部分,只有机器人能够作为这届世博会的标志,就如同1878年那届世博会上爱迪生的留声机与贝尔的电话一样,成为19世纪的符号,同时彻底改变了此后世界的文明状况。这种符号的作用似乎随着世界博览会被更大范围的放大了,尤其是在19世纪末和20世纪初环球游走还是奢侈旅行,且信息还充满鸿沟的时代。

正如来参观爱知世博会的《大众机械师》作者桑塔夫在自己博客上写的:“如果你看过2004年11月19日在东京举行的国际机器人大展,就不会为这次世博会上机器人技术的泛滥惊讶了。”不要将那种大学生的机器人足球赛当作机器人,与此次世博会上的机器人相比,那些仅仅是学生玩具级别,从技术角度充其量是昆虫类的条件反射作用。麻省理工学院主办的《技术观察》杂志曾经探讨日本为什么热衷机器人技术,在他们看来之所以日本的机器人压过了美国,根源在于日本研究机器人大多数是以公司为单位,而美国和欧洲更倾向于大学和各类实验室搞机器人。索尼、丰田、本田、日立、三菱,这一系列的公司成为世界机器人的代名词,而没有多少人知道贝尔研究所和国家机器人实验室。将机器人作为商品销售早已成为日本电气企业内部设定的21世纪目标,各种传统电子设备早已市场饱和了,像索尼的机器狗爱宝这样的娱乐产品,极大地迎合了商业的需要,同时为机器人技术的止循环发展提供了空前乐观的商业局面。

不论是这次世博会门口那位会说多国语言、面目表情温柔惆怅的导游女机器人Actroid,还是富士的清道夫机器人ROBOHITER RS1和松下电工的清洁工SuiPPi。这些机器人的出现很大程度上都体现出日本年轻一代中机器人文化的流行。当美国高中生们还在上木工课的时候,富士山下的田宫模型正在不遗余少力地用玩具的方式来提供机器人的基础知识,太阳能电池板、电子感应器和各种机械连杆早已在不少玩具店内可以买到了。电视上我们总是能够看到各类机器人合体变形,街头机器人合金玩具套装模型非常廉价。网络上时不时会看到雪铁龙C3汽车变成机器人跳舞的广告,甚至连耐克球鞋的广告板也要变成机器人,这股超级机器人现象彻底随着大众流行文化而普及。看看《变形金刚》、《超时空要塞》、《高达》这些上世纪80年代开始流行的机器人动画片,就不难明白为什么有那么多的创新精神被吸引到机器人设计上来。

保姆机器人PaPeRo

“这不是科幻电影,要知道我们已经进入21世纪了,不要再有火星人第一次来地球那样的表情。”《探索》频道的摄影师萨伯在世界博览会开幕当天对记者同行说道、丰田展馆中单座未来行动装置i-unit引出了他这一番没头没脑的评论。i-unit实际上被定义为两个后车轮驱动的四轮电动汽车,但是其充满未来感的造型还是让很多人惊讶。乘坐者并没有依靠方向盘之类的传统汽车操作系统,甚至大多数时候i-unit根本不需要驾驶者操作,它通过各种传感器与展馆内的管理中心进行无线通信,利用陀螺传感器等装备,一边自动判断位置一边行驶为了展示其自动驾驶性能的卓越,展览表演更是以钻水门、躲火焰等马戏团的方式来进行。如同2003年东京车展时i-unit的原型车第一次露面一样,i-unit车体在不断改变着高低姿态与轴距。也许更多人根本对i-unit以汽车自居有些异议,就如同恩佐·法拉利在晚年时说的“四个轮子和一个发动机,从技术角度讲汽车在这100年间并没有什么本质的改变,也许这就是最合理的模式。”

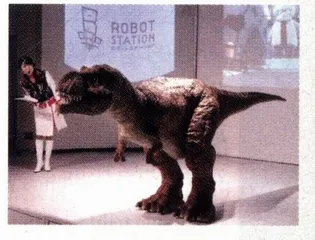

从《侏罗纪公园》开始,各种布景性质的机械恐龙层出不穷,各式各样的模拟恐龙展,曾经占据过80年代末全球大大小小的展览馆。但是这些机械恐龙都有一个通病,就是不能挪窝,很多都是固定在一个平台之上,即便能够动动也是依靠无数液压遥探器。而专门从事人类协调与共存型机器人系统研究的实验机构在这次世界博览会拿出了两具“恐龙”,双足行走机器人被套上了暴龙和似棘龙的外套,27个关节的暴龙型和26个关节的似棘龙型都依靠动作控制软件来行动,恐龙机器人采用了内骨骼结构,逼真地再现了恐龙的外观。内侧采用坚硬的骨骼结构,表面则覆盖一层柔软的表皮。这种覆盖技术令人想起2004年全球热映的电影《我,机器人》。这一结构与普通机器人采用的外骨骼结构,也就与那种如同螃蟹内部柔软外部坚硬的结构不同。为了增大这种真正仿生的内骨骼结构,最大的技术难题在于如何在有限的截面积材料上,实现坚固的刚性,以能经得起这些恐龙机器人3.5米的身高。碳青纤维强化塑料和超轻量铝合金被大量使用,即便如此,这些恐龙也只能达到每小时1公里的行走速度,而开发费用高达1.8亿日元。

本田公司曾经被《连线》杂志誉为当代对机器人技术最迷恋的企业,似乎展示智能控制技术,成为了当今机器人领域最有成就感的事情。丰田为此甚至秀出8台机器人组成乐队,通过配备人工嘴唇,以及活动手指,演奏小号等乐器的方式,来传达机器人已经能够使用工具的设计理念。也许没人在意这些机器人现场演奏的《圣者进行曲》有什么艺术内涵,就如同80年代初的孩子们第一次看到海豚表演的兴奋一样。这番场景让我们想到了科幻大师阿西莫夫在小说中写到的“没有人工智能的机器只不过在实现预设程序,他们还不是真正的机器人,但是当机器躯体越来越完善的时候,给不给机器开发思想,则是人类头疼的问题。”