凡尔纳船长的已知和未知

作者:曾焱(文 / 曾焱)

儒勒·凡尔纳

航行,航行

美国传记作家乔治•开恩特在他那篇《科学幻想之父》里说,儒勒•凡尔纳是不出家门的人,所有小说都是他40年里坐在法国亚眠那间红砖高楼顶的小屋中想出来的。这纯粹是胡扯。

凡尔纳自然未能像他书中的主人公那样上天人地,但酷爱航海。他一生写了62部小说,不管故事怎么千奇百怪,有一个主题是不会变的,那就是远行,他的主人公永远都在路上,这正是他自己所梦想的生活方式。为了履行和出版商的合同,他基本上每六个月要完成一部小说,一本凡尔纳传记描述他在亚眠的时间表:每天早晨5点起床,写作到中午11点;下午翻阅当地工业协会提供的专业杂志,主要是自然科学方面的,从中寻找灵感。能够打破他这生活模式的,惟有出海的诱惑。

1866年凡尔纳买下自己的第一艘船,是二手货,但修理后足以出海。他很满意,用5岁爱子的名字命名了这艘船——圣•米歇尔一号。1866年他已经出版了4部小说:《气球上的五星期》,《地心游记》,《从地球到月球》,还有《哈特拉斯船长历险记》,部部畅销。出版商赫泽尔每月付他750法郎报酬,他每年上交两本小说。衣食无忧后,凡尔纳的最大愿望便是航行,11岁那年他就曾试图扒船去印度,被父亲发现拽回了家。现在没有人可以阻挡他了。此时他手头正写着《格兰特船长的儿女》,急需一次远航感受。但圣•米歇尔一号显然还不够力量远行,凡尔纳最终只用它短途航行过几次,1867年他选择了当时有名的蒸汽巨轮“大东方号”横渡大西洋,直抵美洲。据一些资料记载,《海底两万里》在这次出海期间开始构思,后来的《机器岛》也是因为“大东方号”得到启发。

1876年和1877年凡尔纳又相继买下两艘新船:圣•米歇尔二号和三号,他很兴奋,在给朋友的信中多次提到“船很漂亮”。几次小航之后,1881年凡尔纳开始探险之旅。他与侄儿保罗•加斯东、罗贝尔•戈德弗鲁瓦一起乘圣•米歇尔三号出发,经巴•德•加莱,跨越北海和波罗的海,最远停泊点到达基尔。这次大胆旅行由他弟弟保罗在《从鹿特丹到哥本哈根的航行》一书中做了详细描述。1884年,凡尔纳携家人乘圣•米歇尔三号在地中海做了一生中最长也是最后的航行,同行者依然是弟弟保罗和两个侄儿,到达阿尔及尔后,他的妻子奥诺丽娜、儿子米歇尔等人也上了船。他们一行经过葡萄牙、阿尔及利亚、突尼斯、意大利,每到一处凡尔纳都受到凡迷的狂热欢迎。

“一个人能够设想的事,就有另一个人能够做到”

凡尔纳有幸生活在一个不可复制的激情时代:19世纪后半叶到20世纪上半叶。科学、技术、文学、艺术,都在破茧成蝶的前夕,而且奇妙地平行和交叉,形成某种能供所有天才自由呼吸的智力氛围,就像法国诗人萨尔蒙(Andre Salmon)的感叹:“任何事情都是可能的,任何事情都是可以实现的,无论在什么方面,无论在哪里。”凡尔纳把他所有对于世界的理想和揣测都变成了文字,实际上这不单单是他的世界,也是他身边朋友的世界。那个时代的天才并不孤独,而是被同样可爱的天才所环绕。在凡尔纳身边的密友,除了写作上对他有帮助的作家大仲马、阿拉贡、戈蒂埃,还有他那些奇思异想的幕后“赞助人”——天文学家弗拉马里翁,摄影和航天奇才纳达尔。

凡尔纳对于空间和月球的认识,基本来自于弗拉马里翁(Nicolas-Camille Flammarion),《从地球到月球》里用了他提供的大量科学资料。所以到了《征服者罗比尔》中,凡尔纳在篇首让罗比尔为说服众人而发表滔滔演说,其中几次以弗拉马里翁关于宇宙和星球的理论为依据,也算是他对朋友的致敬。弗拉马里翁比凡尔纳小14岁,出生于农民家庭,在巴黎天文台当实习员期间,靠业余补习居然成就一代天文学大家。1862后年仅20岁他就因为专著《可居世界的众多》而成名,布鲁塞尔、日内瓦、罗马等地争相请他前去演讲,每次座无虚席。弗拉马里翁的主要研究方向在双星和聚星、恒星的颜色和运动、火星和月球的地形等方面,给凡尔纳的写作带去很多灵感,乘炮弹到月球旅行、在太阳系环绕游走,都有弗拉马里翁的学识在后面给他撑腰。弗拉马里翁最成功的论述是1880年出版的那本《大众天文学》,因为读了这本书而痴迷天文学的人世界各个角落都有。

没有看到纳达尔(Felix Nadar)和凡尔纳相识的具体年月,但应该是在他专注于文学的那段时间:19世纪40年代,凡尔纳从南特到巴黎学法律,他从里昂到巴黎学医,两人却都志在戏剧和诗歌。纳达尔随后爱上摄影,1849年成立自己的摄影室,专拍身边名人肖像,他给这个系列取名“纳达尔先贤祠”,陆续拍了大仲马、戈蒂埃、乔治•桑这些先于自己的成名前辈,也有后来名闻天下的同辈阿波利奈尔、凡尔纳等,包括他自己的自拍像。纳达尔还是,个狂热的航天飞行迷,1858年他用气球装载照相机拍摄下巴黎鸟瞰图,被后人尊为世界上第一次航天摄影,凡尔纳笔下的空中英雄或多或少都有他的影子在里而。1863年凡尔纳《气球上的五星期》发表不久,受到鼓舞的纳达尔就真的造出一个5000立方米的超大气球——航天飞行史上著名的“巨人号”——并实践了多次飞行。写《从地球到月球》的时候,凡尔纳给主人公取名“Ardant”,实际上就是用当时流行的拼字游戏,把“Nadar”字母变换位置后的结果,他用这种方法向好朋友表达了尊敬和欣赏。到了《征服者罗比尔》,法国工程师罗比尔建造“信天翁号”飞行器,一心要向世界证明“比空气重的飞行”必定成功,这也是另一个版本的纳达尔,因为在现实生活中,纳达尔就是坚定不移的“比空气重飞行派”宣传者,并影响了凡尔纳。

2005年2月8日,亚眠一家艺术商业画廊展出“凡尔纳的非凡机械”,他的家乡南特地区则已于2月10日进行正式的“凡尔纳年”纪念活动

凡尔纳的“可疑”作品

《气球上的五星期》

在凡尔纳去世之后,他儿子米歇尔•凡尔纳和出版商赫泽尔陆续推出了一些从未发表过的作品,注明乃从作者遗留手稿中整理成篇。出了疑义,认为后为出版的数部小说,基本上不是凡尔纳手笔,而是由其儿子完全或部分重写。凡尔纳 生前出版的作品中,也有几部被认 为另有“枪手”。

在凡尔纳第一部成名小说《气 球上的五星期》推出之后,他的合 作书商赫泽尔曾于1867年出版过一 部科幻探险小说《关于地球命运的 奇异发现和莫测结果》,署名“X. Nagrien”。法国人曾经在相当长一 段时间里都认为这是凡尔纳用笔名 发表的作品,意大利、西班牙、葡 萄牙等国也在其译本上将作者名改 为凡尔纳。1966年,法国雷恩市的 凡尔纳研究者西蒙娜•维艾纳最终 确认该小说的真实作者是一个名叫Francois-Armand Audoin的人,和凡尔纳并无关联。

1886年《月亮女神号残骸》(Salvage From the Gynthia)署名凡尔纳和安德烈•劳里(AndreLaurie)合著,但后来证明该书乃 劳里独立完成,凡尔纳仅对他的文字做了一些润色,但出版社为发行市场考虑强行加上了凡尔纳的名字。安德烈•劳里真名叫帕斯盖尔•格鲁塞(Paschal Grousset),他既是作家,也是职业政治活动家,曾经用本名写过几本政治小说,巴黎公社失败之后,他被法国政府列入公社分子名单而流亡伦敦,从此用笔名著文。据一些研究文章披露,凡尔纳1879年作品《蓓根的五亿法郎》和1885年的《南方之星》,都是劳里在流亡生活中写成初稿,然后经凡尔纳重新加工定稿出版,但劳里所起的小说名字并未做更改。

凡尔纳去世之后,被出版商称“整理发表”的作品中也有不少被读者推崇的名作,像《世界尽头的灯塔》、《金火山》、《汤姆森公司分行》、《威廉•斯托里茨的秘密》、《约拿旦号历险记》等,其中《约拿旦号历险记》和《流星追逐记》还被很多凡迷认为是他晚年思想和文字最成熟的两部小说。但是根据最新的研究结论,这些小说都是他儿子米歇尔根据父亲草稿写成,并且做了大量的改动。更有人指出,《巴沙克长老会的惊人奇遇》依据的只是凡尔纳一个提纲,行文风格和具体铺陈都属于米歇尔;而《汤姆森公司分行》则完全是米歇尔的作品,只不过借了他父亲的名字出版。

《八十天环游地球》

漫游凡尔纳版世界

1865年《从地球到月球》,1866年《环月旅行》:法国冒险家米歇尔•亚当和两个朋友乖坐一颗空心炮弹到月球去探险。炮弹并没有在月球上着陆,而是在离月球2800英里的地方绕了一周,看过宇宙中奇异的景象,最终在地球引力下又回到地球,掉进太平洋……载人航天的魔幻前身。

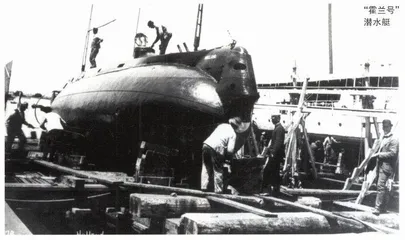

1869年《海底两万里》:尼摩船长驾驶的“诺地留斯号”不仅是双层外壳、电力推动、速度每小时50海里,而且还能无限期地潜在水底,和现代海军的潜水艇几乎无二。直到1900年美国海军才得到第一艘简易潜水艇——由爱尔兰设计师约翰•霍兰发明的“霍兰号”。

“霍兰号”潜水艇

1887年《征服者罗比尔》:工程师罗比尔秘密制造了“信天翁号”飞行器,并驾驶它来到费城,宣布只有比空气重的机器才能真正征服空间……浮在空气里的船,关于飞机的超前想象。 1906年11月11日莱特完成从巴黎到伦敦的飞艇航行,重于空气的航行被《巴黎时报》列为当年最重要的科学发现。

1892年《克洛迪斯•邦巴纳克》:没有提到什么新技术,但受当时俄国人修建中亚铁路的影响,他虚构了一条欧亚大铁路,从里海开始,穿过平均海拔3000米的帕米尔高原,然后再经兰州、金州、西安、河南、鲁南、太原、天津,最后到达北京……眼下正在修建中的“新欧亚大陆桥”与这条路线极为接近,从中国东部沿海向西经新疆阿拉山口进入哈萨克斯坦境内,再横穿哈萨克斯坦全境向西至里海的阿克套,然后转南进入土库曼斯坦,先后通过土库曼斯坦、伊朗和土耳其,再经过新建的14公里的博斯普鲁斯海峡铁路与欧洲铁路对接,最后抵达欧盟总部所在地布鲁塞尔,全长8000多公里。

1892年《喀尔巴迁古堡》:一个爱情故事,但里面有大量关于无线电技术的幻想,包括作为爱情道具的“有声传真”,居然能投射出一个女人的面容……这是电视的“前辈”。37年后的1929年,英国人贝尔德发明了电视。

1895年《机器岛》:美国 富翁用钢铁造了一座长7公里宽5公里的流动岛, 岛两侧装有强大的推进机器,可以在大洋中自由漫游。中央有一座电气化城市,里面应有尽有……“机器巨岛”与其说是幻想,莫如说是一艘航空母舰。1922年美国海军将5500吨的运煤船“木星号”改装成世界上第一艘航空母舰,命名为“兰利号”。

“兰利号”航空母舰

1889年《一个美国记者在2890年的一天》:书中给纽约取名环球城,公路宽100码,两边都是1000尺高的摩天大楼,气候可控,广告映在云端。书中主人公编了一份《地球先驱报》,记者将新闻从木星、火星、金星上转播回来,人们足不出户便可看到各地发生的大事;里面还有一段,是身在美国的报社社长和去法国旅行的夫人远程对话讨论问题,用的仪器叫“远距离照相留声机”(phonotelephote)……简直就是一本发明大全,小说中描绘的录音电话机、彩照、人工雨、传真电话、卫星直播今天都已经变成现实。

《20世纪的巴黎》:这是 命运比较曲折的一本书。凡尔纳1860年就写好了,但被出版商赫泽尔退稿,在法国正式出版已经是一个世纪后的1994年。凡尔纳在这本书里想象的人人用上电照明和汽油汽车等,后来都一一实现。1879年美国人爱迪生发明电灯,1886年德国人戴姆勒(Daimler)制造出世界上第一辆四轮汽油汽车。

中国科幻:回忆“黄金时代”

郑军

上世纪70年代末期,科普刊物或创刊或复刊,摆进报亭与书店。科幻小说在当时被视作“科学文艺”的一个组成部分。在出版社带动下,大批作者投入到科幻小说创作中。形成了中国科幻在晚清、19世纪50年代以后的第三次高潮,《小灵通漫游未来》、《飞向人马座》、《珊瑚岛上的死光》……其影响力之大,范围之广,不仅前所未有,至今也未曾超越。

上世纪70年代末期,科普刊物或创刊或复刊,摆进报亭与书店。科幻小说在当时被视作“科学文艺”的一个组成部分。在出版社带动下,大批作者投入到科幻小说创作中。形成了中国科幻在晚清、19世纪50年代以后的第三次高潮,《小灵通漫游未来》、《飞向人马座》、《珊瑚岛上的死光》……其影响力之大,范围之广,不仅前所未有,至今也未曾超越。

大约在1976年初,上海少儿出版社 创办了一本名叫《少年科学》的杂志。创 刊伊始,编辑部就决定开设“科幻小说”栏目。一番征稿后,却只收到一篇来稿,就是叶永烈的《石油蛋白》。这篇小说被发表在创刊号上,成为中国科幻小说一个时代即将开始的标志。这以后,继19世 纪的凡尔纳之后,阿西莫夫、克拉克、星 新一等西方20世纪科幻代表作家的大名 也开始被国人熟悉。他们在那个时代的影响力,绝不亚于今天的托尔金和J.罗琳。《魔鬼三角与UFO》等外国科幻选集当时都发行到几十万册之多。加上《未来世界》、《铁臂阿童木》、《大西洋底来的人》 等国外科幻影视同时引入,刮起了一股科 幻旋风。

当时,叶永烈成为中国科幻的领军 人物。叶永烈1940年出生于浙江温州, 1957年就读于北京大学化学系时,便参 与科普丛书《十万个为什么》的编写工 作。在这部书中,他撰写了首版中近1/4 的词条。与此同时,叶永烈细心收集国内外报刊上的科技新闻,写成《科学珍闻三 百条》。但他很快感觉这种简单罗列的东西价值不大,便将其改写成科幻小说《小 灵通漫游未来》,1961年完成初稿。1977年,上海少儿出版社拟以《在国庆50周年的时候》为题,请叶永烈写一本科幻小说。叶永烈将《小灵通漫游未来》加以修改,略去初稿中“1999年”这个具体时间,将背景定为不确切的“未来”。1978年8月《小灵通漫游未来》出版,印了150多万册。改编成连环画,又印了150万册。到现在为止,这个数字仍然是中国科幻文学史之最。

从50年代起便痴迷于科幻创作的郑文光,也成为这个时期的科幻主将之一。1978年8月,人民文学出版社出版了他的《飞向人马座》。这是新中国第一部长篇科幻小说,也是与郑文光这个名字“链接”最多的一本书。虽然《飞向人马座》是郑文光到目前为止最有名的作品,但《战神的后裔》才应该是他科幻文学水平的顶峰之作。这部十几万字的长篇初版于1982年,是他早期作品《火星建设者》的扩写版,可惜由于中国科幻大潮当时已近尾声,这部作品竟然尘封多年,无人关注。1981年5月号的美国刊物《Asia2000》上以《中国科幻之父》为题目,发表了对郑文光的采访。郑文光1983年4月不幸中风,不仅失去了写作能力,也基本丧失了生活自理能力,于2003年6月17日悄然逝世。

1978年《人民文学》发表了童恩正的短篇科幻小说《珊瑚岛上的死光》,旋即获得当年的中国优秀短篇小说奖。迄今为止,类似殊荣再也未落到中国科幻小说头上。两年后,由童正恩亲自改编、女导演张鸿眉执导,上海电影制片厂将这部小说搬上银幕。曾经以声音影响过一代人的配音演员乔榛和邱岳峰,在这部电影里走到前台出演主要角色。这可能是他们惟一显露庐山真面目的电影。几乎同一时期,电视台还曾经播映过《隐身人》、《鲨鱼侦察兵》、《最后一个癌症死者》等多部国产科幻电视剧。它们都是单本剧,改编自当时的科幻小说。除了电视,广播电台也大量播放《绿色克隆马》等原创的科幻广播剧。那是一个充满希望的科幻时代,也是中国内地科幻创作对外交流的开始。80年代初,叶永烈通过上海大学一位叫史密斯的外教与世界科幻协会建立联系,成为其第一个中国会员,后来还被选为世界科幻协会八位理事之一。经他推荐,先后共有十位中国大陆科幻作家进入该组织。

1983年左右,因为被指责为宣传鬼魂之类的低级趣味,科幻作家纷纷转轨,中国科幻的黄金时代落幕了,从此只存在于回忆之中。

中国早期的凡尔纳译本

1900年:经世文社出版《八十日环游记》。首版译者署名薛绍徽,第二、三版在译者自序中说明为陈寿彭口译、薛绍徽笔述。薛绍徽是福建的一位女诗人,陈寿彭是她丈夫,曾旅法学习,但中译本并不是据法文翻译,而由M.Towel和N.D.Anvers的英译本转译。与晚清诸多翻译小说一样,该中译本采用文言章回体,人物的名字也中国化了,比如作者凡尔纳被译成“房朱力士”,但并没有像林琴南那样夹议夹叙自由发挥,已属难得的忠于原作。《八十日环游记》很受读者欢迎,再版数次。

1902年:《海底旅行》(即《海底两万里》),卢藉东、红溪生译;

《十五小豪杰》(《十五岁船长》),梁启超译,作者被译成“焦士威尔奴”。

1903年:正在日本留学的鲁迅从日文译作翻译《月界旅行》(《从地球到月球》);

包天笑译《铁世界》,凡尔纳变成“迦尔威尼”;

无名人士译《空中旅行记》和《幸运的比甘》。

1904年:包天笑译《秘密使者》、商务印书馆译《环游月球》。

1905年:奚若译《秘密海岛》(神秘岛)和《没有名称的家庭》。

1906年:《地心旅行》,有周桂笙和鲁迅的两个译本。

1914年:叔子译《八十日》,1915年又译了《海中人》,在他的译本中凡尔纳译为“裘尔卑奴”

“五四”之后,除了《十五岁的船长》又有诸多译本问世,基本没有新的译作了。建国初期,中国青年出版社在1957~1962年陆续出版了《格兰特船长的儿女》(范希衡译),《海底两万里》(曾觉之译),《地心游记》和《蓓根的五亿法郎》(联星译),《八十天环游记》(沙地译)以及《气球上的五星期》(王汶译)。一直到80年代之后,凡尔纳的作品才又重版起来,一度形成了“凡尔纳热”。 珊瑚岛上的死光小灵通漫游未来征服者罗比尔飞向人马座从地球到月球凡尔纳气球上的五星期海底两万里