富人的精神生活

作者:三联生活周刊(文 / 于萍)

( 富人杂志追求的不是发行量,而是针对能买得起奢侈品的那群人

)

( 富人杂志追求的不是发行量,而是针对能买得起奢侈品的那群人

)

辛迪·弗兰克是美国Grey Goose酒厂的老板。最近他刚把酒厂卖了20亿美元,又在夏威夷买了第六套房子,花掉1250万美元。他说自己并不是完美主义者,所做的一切不过是自己高兴,卖掉酒厂是为了开始经营一本富人杂志。“我想办一本给我和我的同类看的杂志。”他说。弗兰克有多少同类?这不好说,但他所在的一个俱乐部里有14个亿万富翁。大概是这种生活圈子让他对富人杂志信心十足。

根据密西西比大学传媒学院教授萨姆·霍尼的统计,美国现在有6200多本公开发行的杂志,其中1006本是去年才创办的;所有杂志中,有5%号称是“富人杂志”。上周,又有一本富人杂志出现在零售店货架上——《Absolute》。它的目标读者是年平均收入超过50万美元的阶层。而美国汉普敦报业集团旗下也有三本这类杂志。《新美国奢侈主义》一书的作者米歇尔曾预测,到2010年,美国人将在奢侈品上年消费10000亿美元。这些奢侈品爱好者虽然各有所好,但却有个鲜明的共同点:兜里有花不完的钱。富人杂志恰好看中了这个无底洞。

实际上迎合富裕生活的杂志并非新事物。1976年就有一本叫《林荫道》的杂志,专门办给曼哈顿东区的那些商业精英看。15年前,美国运通就办了本专给大资本家看的杂志,事隔多年,这本杂志依旧保持着原来的传统:孤傲,清高,没有名字,不加入俱乐部就永远别想见到它的真面目。这些杂志在形式上如出一辙:印刷精良,图片鲜艳,满目奢华。内容则大多是对名流权贵谄媚的报道,以及这些人谈笑风生的场面再现。“富人们总是兴奋于自己的照片出现在杂志上,因为这会让他们看上去更具权威。”《Absolute》的主编安德鲁·艾塞克斯说。

这些杂志还有一个共同点——“物欲横流”。杂志充斥着大量广告和推荐某类奢侈品的文章,有时候两者很难区分。拿《Absolute》的创刊号来说,里面一篇文章推荐了KRUG牌的香槟酒,配的图是巨大酒瓶上闪烁着晶莹水珠,旁边写着430美元一瓶。“一些商家跟富人们一样,渴望出现在这类杂志上。他们不想放过直接接触目标消费群的机会。”汉普敦报业集团的总裁詹森·宾说。

富人杂志追求的不是发行量。有些甚至是“限量发行”。一些读者并未订阅杂志,但经销商会免费为他们提供杂志,当然,这些人必须是可能买得起杂志中奢侈品的那群人。广告商也从中尝到甜头,因为他们只要花很少的钱就能目标明确地接触到潜在顾客。一个叫亨利的钻石经销商就对《林荫道》杂志赞不绝口:“《林荫道》的广告费比一般杂志低,却可以让曼哈顿52500名商界精英见到我们的广告。这数目虽然不大,却是百分百的潜在市场。”

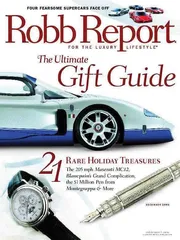

( 2004年《罗伯报告》杂志年度礼物指南 )

( 2004年《罗伯报告》杂志年度礼物指南 )

新兴富人杂志《Absolute》就采用免费赠送方式,发行量只有6万册。出版人欧内斯顿说,他们已经掌握了在纽约能够购买价值200万美元以上房产的阶层人数,数目不多,但杂志就是给这些塔尖人物看的。他们在杂志中还夹带回执卡,如果受赠者没有回音,或表示不想再看了,他们就会停止赠送,以此来保证杂志中的广告更准确地被目标顾客看到。但有业内人士认为这样做的成本太高,一旦丧失一个目标读者,就要重新寻找销售链。以年收入来判别奢侈品的潜在顾客似乎也有失偏颇,挣一毛敢花两块的人也不是少数。

并不是所有业内人士都对富人杂志满怀信心。《雷达》杂志的主编摩尔·罗山说,富人杂志涌现的原因,不过是迎合了“9·11”后人们对现实的逃避。他的《雷达》就并非富人杂志,而是类似《纽约客》那样宣导城市精神的杂志。“我们现在依然处于战争中,而不是经济大发展,所谓的富人杂志不过是帮助人们建立小圈子文化,在物欲里沉迷的工具罢了。”

不管怎样,富人杂志的数量仍在增长,它们监视着名流的一举一动,调配、平衡着全球名利场的话题资源,表面上对富人的精神生活关怀备至,实际上看中了富人兜里的钱。由于目标读者的身份,一切问题都迎刃而解:逃避现实?动荡时局,富人总是最后遭殃;发行量少?清高才具有富人气质。正像《Absolute》的主编安德鲁所说:“对这些矫情的富人来说,好东西太多,就不好了。”■ 精神生活富人奢侈品