爱因斯坦的世纪:1905〜2005

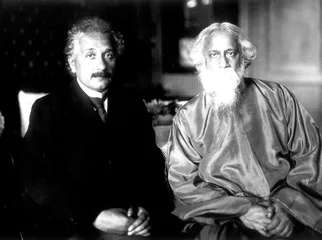

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

静悄悄的奇迹年

1905年6月,当狭义相对论论文被《物理学纪事》接受后,小职员爱因斯坦度过了或许是他一生中最忐忑的时光。他的妹妹玛雅后来回忆道,爱因斯坦甚至期待着强烈的反对和严厉的批评。然而,等待他的,却是一片沉寂。接下来的几期杂志根本没有提到这篇文章。爱因斯坦的失望,可想而知。

我们可以设身处地的想象一下这个从小就不怎么讨老师喜欢、大学同班同学中惟一一个没能留校担任助教、一直被学院派视为业余物理学爱好者的年轻人的心态。博士论文没能通过,在大学中谋得教职的希望破灭了——虽然在当时,有一种说法是,只有出身贵族或娶了有钱寡妇的人,才能适应无薪讲师的清苦生活,显然爱因斯坦并不属于任何一类。他的物理天分在专利局并不是长处。当时的局长哈勒曾对他说:“你是学物理的,你对制图一点也不懂,你必须学会看技术图,读测量数据。在你没有做到之前,我不能正式录用你。”

长子的出生又把他向庸常的市民生活拉近了一步。原来还可以与他愉快地讨论物理学问题的精神伴侣米列娃,现在成了一个家庭主妇。他的学术圈,只是与索洛文、哈比希特三个年轻人成立的“奥林匹亚科学院”。在爱因斯坦功成名就后,这个“科学院”被无限拔高放大,冠上了许多光彩的花环。但当时,这也不过是几个在邻居眼中夸夸其谈的青年吃吃喝喝的小聚会罢了。

如果不是普朗克的柏林来信,请爱因斯坦为他澄清几个模糊的地方,爱因斯坦会不会就因此放弃学术研究,循规蹈矩地过上“正常人”的小日子?没有人知道。我们只知道,这个迟来的“当代最伟大的物理学家”的承认,让爱因斯坦喜悦万分。从这时起,他不再是一个孤独的、默默无闻的小技术员。写给“伯尔尼大学爱因斯坦教授”的信件开始纷纷飞来,尽管这年7月,苏黎世大学才接受了他的论文,授予其博士学位,而直到第二年4月,他在专利局才被晋升为二级技术专家,年薪4500法郎。

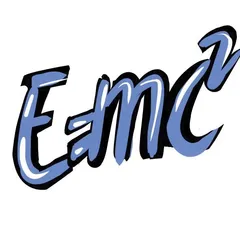

事实上,尽管E=mc2已经摆在那里,谁都可以看到了,爱因斯坦的学术之路,却要等到1908年才走上正轨。1907年,尽管已经取得博士学位,他向伯尔尼大学提出的无薪讲师职位申请依然被拒绝了,理由现在看来很搞笑——“缺乏必需的资格论文”。1908年2月底,他才正式得到这个职位。所谓的无薪教师,是德国大学中一种特有的职位,他们不算是学校的教学人员,也不领薪金,只是拥有开课的资格,惟一收入是听课学生交的少量费用。1909年10月15日,他被聘为苏黎世大学副教授,薪水和在专利局时一样,也是每年4500法郎。

这时,他对自己的学术前景仍然缺乏足够的信心。一个例子是,1911年3月,爱因斯坦举家迁到了布拉格,担任卡尔—菲迪南大学的教授。这个决定让后来的很多人都深感迷惑。他与米列娃都喜欢苏黎世,那里有他的同事和朋友,而且苏黎世大学几乎是当时理论物理学的活动中心。而在布拉格,他却要经常“为一些最无聊的屁事写个没完”,深陷于官僚主义与文牍之中。在布拉格的16个月,他几乎没有朋友,而与米列娃的关系,也因此大受打击,为日后的分手留下阴影。一位爱因斯坦传记作家指出,这次不明智的布拉格之行,很重要的一个原因,就是爱因斯坦太渴望得到一个正教授的职位了,而在苏黎世,因为与克莱纳为首的教授关系不睦,爱因斯坦认为,他升为正教授的希望已经十分渺茫。要到多年以后,爱因斯坦才能够说服自己相信普朗克1910年做出的判断:“由相对论所带来的物理世界观的革命,在广度和深度上,只有由哥白尼的世界体系的提出所引起的革命可以相比拟。”

为什么是爱因斯坦

不久前去世的几何大师陈省身曾经说过,一个数学家应当做好的数学,就是简洁易为人理解的、有开创性的、有发展的数学。这个概念也可以被推广到物理学领域中去。在谈及爱因斯坦1905年的成就时,芝加哥大学的宇宙学家迈克尔·特纳(Michael Turner)说,“爱因斯坦以一种公众能够理解的方式改变了物理学家对宇宙的看法”,这,就是好的物理学。

要摆脱那些符号化的表象探讨爱因斯坦的成就,无法回避的一个问题是:爱因斯坦和他的相对论,是如何影响了科学思维的?缺乏对这个问题的认识,所有流于细节琐事的分析,都将成为无本之木。

故事,要从“以太”说起。

19世纪末,物理学家们普遍认为,物理学的主要框架已经一劳永逸的构成了,此后的工作,只是把物理常数的测量弄得更准确一些,并把光以太结构的研究再推进一步。当时,人们仍然相信,宇宙空间中充满了亚里士多德命名为“以太”的连续介质,就像空气中的声波一样,光线和电磁信号是“以太”中的波。然而,1887年的迈克尔逊—莫里实验却显示,光线看起来总是以同样的速度传播——这就与根据以太理论推导出的光速差别结论产生了矛盾。

荷兰物理学家洛仑兹这时候给出了他的解答,建立于以太真实存在基础上的洛仑兹变换方程。然而,26岁的爱因斯坦却大胆地捐弃了以太这个经典权威的概念。他对洛仑兹变换方程进行了修正,并指出,因为无法探测相对于以太的运动,因此,以太的概念是多余的。这就对人们以往奉之为金科玉律的“同时性”概念提出了挑战。在爱因斯坦看来,每个人都有他自己的时间值,如果两个人是相对静止的,那么,他们的时间就是一致的。如果存在相互的运动,他们观测到的时间就是不同的。乘飞机一直向东飞行,叠加上地球旋转的速度,人们就有可能获得生命的延长,虽然可能只不过是零点几秒而已。

相对论的一个重要结果,便是质量与能量间的关系。爱因斯坦假定光速对所有的观测者都不变,如果持续给物体供应能量,被加速物体的质量就会增大。这种质量与能量的关系,便是著名的E=mc2。当铀原子核裂变成两个小的原子核时,因为很微小的一点质量亏损,便会释放出巨大的能量。原子弹与核能的理论基础,便源出于此。

尽管狭义相对论与麦克斯韦的电磁理论结合得非常完美,但它却与牛顿的重力理论不相容。几年后,爱因斯坦想到,如果质量和能量会造成四维空间(三维空间加上时间)的弯曲,那么,问题就迎刃而解了。这个关于弯曲时空的新理论,便是广义相对论。霍金曾评价道,“从公元前300年欧几里得完成他的《几何原本》后,这是一个人类感知他们存在于其中的宇宙的最大的革命性的更新⋯⋯它彻底改变了人们对宇宙的起源及归宿的讨论方向。静止的宇宙可能永远存在⋯⋯但根据广义相对论,宇宙大爆炸标志着宇宙的起源,时间的开始。从这个意义上说,爱因斯坦不仅仅是过去100年中最伟大的人物,他应该获得人们更长久的尊重。”

正是具备了这种科学属性的爱因斯坦,才可能在整个20世纪中,成为妇孺皆知的科学新世界代言人,并一步步被神化。

谁是下一个

会不会有下一个爱因斯坦?他是谁?他在哪儿?毫无疑问,在这个国际物理年中,这些问题会成为最常被提及的话题。

讨论两个名人之间的相似之处和不同点,是一件不太有建设性但却极为有趣的事。所以,才会有人对这样的比较乐此不疲:牛顿与伽利略,爱因斯坦与牛顿⋯⋯甚至,一本最新出版的爱因斯坦传记的主题,是比较爱因斯坦与毕加索在创造性上的异同。在讨论21世纪谁将接过爱因斯坦的火炬,解决现今物理学界面临的危机时,史蒂芬·霍金成了一个经常被提及的参照系。

在《相对论简史》中,霍金曾写道:“在过去的100年中,世界经历了前所未有的变化。其原因并不在于政治,也不在于经济,而在于科学技术——直接源于先进的基础科学研究的科学技术。没有别的科学家能比爱因斯坦更代表这种科学的先进性。”有人说,霍金在《时间简史》中分别为爱因斯坦、伽利略和牛顿立传,显示了他与三位科学巨人比肩的雄心。与其这样阴谋理论地妄加揣测,倒不如视其为一个当代理论物理学家对自身谦逊而恰如其分的认识。媒体尽可为霍金冠上“活着的爱因斯坦”之类的帽子,但无论从哪个坐标系上,霍金与综合了科学天才、历史背景、个人魅力的爱因斯坦都是无法进行比较的。霍金一次开玩笑说:“他们需要的只是一个英雄,而从不关心我做过些什么。”

3月1日出版的《纽约时报》,雄心勃勃地给出了一个未来爱因斯坦的任务清单。它们都是困扰现今物理学界的难题。如果联想到1900年希尔伯特提出的23个数学问题此后是如何地影响了20世纪的数学发展方向,过分的追究这些问题从重要性和开拓性上是否足以同相对论媲美,并不是一种好的态度。

这些未来爱因斯坦任务清单中的问题包括:上帝是否拥有选择?宇宙的所有特性对于某种未知的法则而言,是否都是可预测的和不可避免的?那些似乎可以加速宇宙膨胀并使星系越来越快地彼此分离的暗能量到底是什么?为什么我们恰好生活在这个暗能量正要主宰宇宙演变的过程的时间点上?这种推动力是否会永远继续下去,将所有的能量与生命吸出宇宙之外?保持星系和星团聚拢的神秘引力胶——暗物质——又是什么?四维空间足够了吗?宇宙中是否还存在着另外的隐秘或微小维度?大爆炸之前发生了什么?时间和空间是自无形的永恒中出现的吗?量子力学是否是事物的最终描述?困扰爱因斯坦的EPR佯谬是否要被修改?相对性是永恒的吗?到底是否存在超光速?

学科的细化和计算机技术的应用,使得那种以简洁为美的公式和定理越来越偏离人们的视线。即使是爱因斯坦本人,在晚年也丧失了这一特性。当诺贝尔物理学奖越来越变成象牙塔里的风水轮流转,当一篇关于离子加速器实验的论文作者多达500人时,我们很难相信,还会有人能像爱因斯坦那样,从最习以为常的规则中发现问题。迈克尔·特纳用一种假如爱因斯坦在世肯定不会喜欢的逻辑方式推导出,下一个奇迹年将为时不远。他的论据是,在牛顿之后,过了200多年,他的理论体系才被推翻。如今,爱因斯坦的相对论已经占据神坛100年,根据某种加速度原理,广义相对论绝对不会再持续200年。对于这个结论,最好还是付诸一笑。过去的世纪,属于爱因斯坦,未来的世纪,从目前来看,也还是他的。■

(感谢许良英教授、刘辽教授、汪在庆研究员接受采访并提供资料)

从A到Z:符号爱因斯坦

Atomic bomb 原子弹

尽管爱因斯坦经常被称为“原子弹之父”,但实际上,原子弹同质能方程E=mc2之间的关系,最多也就能和司马迁作《史记》与仓颉造字类比一下。值得记住的是爱因斯坦对待原子弹的态度。1939年8月2日,他最先致信罗斯福,建议美国赶在德国之前研制出原子弹。而在广岛和长崎原子弹爆炸后,爱因斯坦又为反对原子战争而奔走呼告。

Black holes 黑洞

爱因斯坦的广义相对论指出,引力场可以造成空间弯曲。理论物理学家因此推导出,引力场的极致会使时空变得无限弯曲,从而使光都不能逃逸,这就是1967年由美国物理学家惠勒命名的黑洞。爱因斯坦本人并不相信黑洞的存在,但以霍金为首的物理学家却用越来越多的证据表明,那个吞噬一切的黑洞,并不是传说。

China 中国

1922年,在罗素的促成下,爱因斯坦应邀去日本讲学,两次途经上海。正是在上海,他被告知了获得诺贝尔奖的消息。当时,蔡元培曾有意延请爱因斯坦到北大讲学两周,酬金1000美元,但因种种原因,终未成行。中国之行给爱因斯坦留下的印象是“中国人肮脏、备受挫折、迟钝、善良、坚强、稳重——然而健全”。

Differential Geometry 微分几何

微分几何(又称黎曼几何)是爱因斯坦广义相对论不可或缺的数学工具。在微分几何的世界里,平行线可能相交,直角可以弯曲。陈省身曾做过一个比喻:欧几里得几何就像原始社会中的人没穿衣服,到了笛卡儿,才有了赤裸的概念,人开始穿衣服,而到了微分几何的阶段,就好比现代人,不只有一件衣服,还要常常换。衣服,便是表现空间的坐标。

爱因斯坦戏说相对论

外在感受对时间膨胀之影响

爱因斯坦

实验摘要:一个男人与美女对坐1小时,会觉得似乎只过了1分钟,但如果让他坐在热火炉上1分钟,会觉得似乎过了不只1小时,这就是相对论。

由于观察者的参考坐标系对于观察者对时间流逝的感知有很大的影响,观察者的心理状态可能也会影响感知。因此,我着手探讨两种截然不同的心理状态下时间流逝的状况。

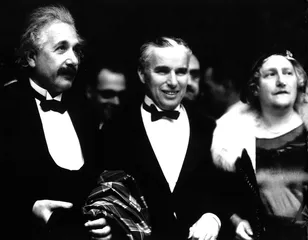

实验方法:我试着取得一座火炉和一名美女。但是很可惜,我无法取得火炉,因为帮我煮饭的女士禁止我接近厨房一步。不过我仍然偷偷取得一部1924年制的曼宁-鲍曼牌松饼机。用这部松饼机进行实验,效果应与火炉相当,因为它能够加热到相当高的温度。找到美女的问题比较大,因为我现在住在新泽西州。我认识卓别林,并曾到他的公司参加1931年新片《城市之光》的首映。于是我请他代为安排与他妻子见面,他的妻子是电影明星宝丽·戈达,拥有意第绪语中所谓的shayna punim,也就是“美丽的脸庞”,有相当高的美丽度。

讨论:我坐火车到纽约与戈达小姐在大中央车站的“大蚝酒吧”见面。她十分明艳动人。我觉得似乎过了1分钟时看了看手表,发现实际上已过了57分钟,我将之四舍五入成1小时。回到家后,我插上松饼机的插头,让机器加热。然后我穿着长裤和长的白衬衫,下摆没有扎到裤子里,坐在松饼机上。我觉得似乎过了1小时的时候,站起来看了看手表,发现实际上过了不到1秒钟。为保持两个叙述状况中的单位一致,我将之算成1分钟。然后,我打电话找医生。

结论:观察者的心理状态对时间的感知有很大的影响。

刊登于1938年《热科学与技术学报》(Journal of Exothermic Science and Technology)第一卷第9期

E=mc2 质能方程式

即使是对物理学一无所知的人,对E=mc2也不会感到陌生。在1905年发表的狭义相对论论文中,爱因斯坦第一次给出了这个简洁与完美并具的著名公式。E代表物体静止时所含的能量,m代表它的质量,c代表光速。质能方程的意义在于,它意味着每一单位的质量都有一巨大数量的能量,只不过藏而不露。而当质量为m的原子分裂为m′和m″时,释放出的能量将至为巨大。原子弹的理论依据,便源出于此。

Freedom 自由

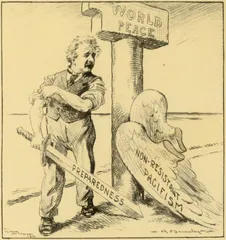

传记作家派斯曾说过,“爱因斯坦是我认识的最自由的人”。这种自由首先体现在学术上。爱因斯坦拥有“经常提出正确问题的天才”,从不因权威而改变自己的选择。他最重要的论文都是自己写的,而且经常跨越不同的领域。此外,爱因斯坦一生中都在为和平、自由和民主鼓与呼,他提出的“2%定律”——只要有2%的人拒绝打仗,就不会有战争——是世上最有名的反战口号之一。

God 上帝

“连爱因斯坦这样的大科学家也相信上帝”,经常能够看到宗教人士给出这样的论据。不过,爱因斯坦曾严肃地表示过,“我信仰斯宾诺莎的那个在存在事物的有秩序的和谐中显示出来的上帝,而不信仰那个同人类的命运和行为有牵累的上帝”。他将自己的宗教命名为“宇宙教”。

Hollywood 好莱坞

从1931年到1933年,爱因斯坦与他的第二位妻子艾尔莎在美国的加利福尼亚州度过了“天堂一样”的3个冬天。在此期间,他与好莱坞巨星卓别林相交甚欢,并出席了《城市之光》的首映式。好莱坞电影特效的神奇曾让爱因斯坦赞叹不已,而作为科学名人的他也不乏自己的明星崇拜者,玛丽·碧克馥就是其中之一。

爱因斯坦的传与奇

——专访中国科学院自然科学史研究所研究员方在庆

在某次接受采访时,爱因斯坦给出过一个成功的最佳公式:A=X+Y+Z。A代表成功,X是工作,Y是玩耍,而Z则意味着“闭上你的嘴”。

但恰恰是喜欢写信,喜欢发表演讲,喜欢参加社交活动,喜欢在政治宣言上签字,这些使爱因斯坦成为有史以来最受记者和传记作家青睐的科学家。没人算得清,今天到底有多少种关于爱因斯坦的图书存世,有多少还躲在形形色色的作者的电脑硬盘中,等待时机印刷。

在众多侧重于生平、日益趋向琐碎猎奇的传记中,亚伯拉罕·派斯(Abraham Pais)写的《爱因斯坦传》是一个异数。作为一名曾与晚年爱因斯坦过从甚密、且小有成就的量子物理学家,派斯得以摆脱一般传记作家的缺点,以一种平视的角度审视作为科学家以及作为人的爱因斯坦,看清传奇后的真实。《纽约时报》将此书比为“科学家传记文体的里程碑”。方在庆便是这本书中文版的翻译者。

三联生活周刊:你是怎么想到要来翻译这本书的?

方在庆:最早接触这本书是在1986年,我在浙江大学当讲师。在图书馆的专业杂志上看到这本书的书评。当年,我们这些穷学生都有个要书的诀窍,就是找到外国作者的通信地址,给他们写信,表达一下仰慕之意,最后提一句,能不能送一本您的签名近作云云。那时候,外国人对中国很不了解,很感兴趣。书寄来了,我一看,觉得真是特别好。正好当时上海翻译出版公司准备出一套科学家传记系列,我就跟他们推荐了这本书。从本来想白要一本书,到后来转向爱因斯坦和德国科学史的研究,完全是没想到的事。

三联生活周刊:我看派斯的书,发现除了用大量篇幅解释他的科学成就外,也探讨了他为什么会成为公众人物的原因。现在有一种观点认为,爱因斯坦尽管是个科学天才,但却并不比他同时代的高出很多,他的名气更多是媒体追逐的产物。对这一点,你怎么看?

方在庆:爱因斯坦自幼便受过一些挫折,大学毕业后又长期失业,这使他有些愤世嫉俗,并且一直保留到晚年。而且,他喜欢开玩笑,喜欢说俏皮话,这些使他成为一个很好的采访对象。现代技术也帮了他的忙。我在德国马普所做研究时候看到,比爱因斯坦大20岁的普朗克直到1933年才灌制第一个讲话录音,而爱因斯坦1920年就有了录音,使公众更容易接触到他的理论。另外,爱因斯坦有一种根深蒂固的“公民责任感”。对于犹太人问题,他喜欢发表自己的看法,而在当时的德国,主流知识分子都抱着一种不问政治的态度,即使对现实状况不满,他们也选择缄默。这些言论经过媒体的放大作用,使他身陷争论的漩涡中,爱因斯坦的名气也就因此而变得越来越大。

三联生活周刊:关于相对论的难懂有许多充满神奇色彩的故事,比如当年爱因斯坦对出版商说,这世界上没人能理解相对论,你出版它做什么?比如有人对爱丁顿说,世上只有三个人理解广义相对论,爱丁顿说,我在想,除了我和爱因斯坦,那第三个人是谁?还比如最著名的“只有12个人理解相对论”的论断。让我疑惑的是,牛顿的微积分在他那个时代虽然难以理解,但到我们上学时候,就已经是中学生不太费力便能掌握的常识,为什么在相对论提出100年后,它仍然被认为是如此深奥难以理解的理论呢?

方在庆:应该说狭义相对论并不是太难,广义相对论引入了微分几何的数学原理,相对起来要难以理解一点,爱因斯坦本人最开始的时候也没搞懂,但也不至于神秘得到只有几个人才明白。事实上,在现在的大学物理中,狭义相对论已经是力学的一门课程了。这些神秘化的传说,其实源自当时主流科学界对相对论的怀疑。从爱因斯坦与诺贝尔奖的纠葛也能看出,当时并不是所有的物理学家都认为相对论是站得住脚的理论。当实验物理学家后来逐渐证实了相对论的预言后,接受和理解它的人,绝对不止12个人。

另外,要注意到,爱因斯坦撰写论文时,使用的是当时的一套符号系统,而现代物理学所使用的符号系统与那时相比已经发生了变化,这就使现代人阅读爱因斯坦论文时遇到符号上的障碍。这就像我们现在学微积分,实际上是很简单的,可是如果回头去看牛顿的微积分著作,你就会发现自己很难看懂。

今年为什么要被定为国际物理学年?我认为最重要的一个原因,就是要告诉大家,物理学并不神秘,它也不装,懂就是懂,不懂就是不懂。

三联生活周刊:今年国际物理学年的主题之一是寻找下一个爱因斯坦。你认为,类似于牛顿和爱因斯坦奇迹年的转折点还会再度出现吗?

方在庆:从历史上看,只有在传统理论遇到危机的时候,才会出现一批年轻人,对旧有的理论进行全新的阐释。而现在看来,相对论和量子力学依然还能很好地解释现实中的现象,并没有颠覆的必要性。而且,20世纪上半叶时,因为核竞争的原因,使物理学家在政治生活中占据显赫的地位,对人们的日常生活层面影响更大。很显然,现在的重心已经从物理学转移到了生物技术等领域。从这两点看,类似爱因斯坦奇迹年的观念性突破,还要等待一段时间才会出现。■

Institute for Advanced Study in Princeton 普林斯顿高等研究院

从1933年开始,爱因斯坦在有“宇宙的数学中心”之称的普林斯顿高等研究院度过了生命中的最后22年。他写信给比利时王后描述在这里的生活:“一个古朴而重礼节的村庄,到处是高傲而软弱的被崇拜的人物”,“我把自己锁在毫无希望的科学问题中。我老了⋯⋯”这期间,他关注的中心是统一场论和量子理论的原理问题。1955年4月18日,爱因斯坦死于主动脉瘤破裂。

Jew 犹太人

1879年3月14日,爱因斯坦出生于德国乌尔姆的一个犹太家庭中。他还有一个妹妹玛丽亚(Maria)。两人的名字都没有遵循传统的犹太教命名规则,事实上,他的父亲深为骄傲的一点,便是家里没有犹太人的生活习惯。然而,几十年后,爱因斯坦却成了全世界最著名的犹太人代表。

Kitten 小猫

刚到普林斯顿时,爱因斯坦养过一只名叫“老虎”的小猫。或许是这只猫,引发了他对无线通讯的有趣解释:“一般电报就像一只很长的猫,你在纽约这头拉它的尾巴,洛杉矶那头就会喵喵叫。无线电报也是一样,只不过没有那只猫。”而在那场关于EPR佯谬的争论中,与爱因斯坦同一立场的薛定谔更是创造出了科学史上最著名的一只猫:半死不活的薛定谔猫。

Letter 信

爱因斯坦或许是收到公众来信最多的科学家,他将这些稀奇古怪的信称为“die komische Mappe”。一封纽约来信中说,“设想一个人倒立时才会恋爱或干别的傻事,这是不是合理的?”爱因斯坦的答复是:“恋爱绝不是人所做的最傻的事情,然而万有引力不能对此负责。”

Mileva 米列娃

晚年的爱因斯坦曾给友人去信,调侃自己的生活:“经历了两位妻子和阿道夫·希特勒”。米列娃·玛丽奇是爱因斯坦的第一位妻子。1919年2月14日,两人协议离婚,条款中包括,如果爱因斯坦获得诺贝尔奖,必须把奖金转给米列娃。

Nobel Prize 诺贝尔奖

除了1911年和1915年之外,从1910年到1922年间,爱因斯坦每年都会获得诺贝尔物理学奖的提名。然而,直到1922年,诺贝尔奖委员会才采纳了普朗克的建议,将1921年的物理学奖追授给爱因斯坦,而且,获奖原因并不是大名鼎鼎的相对论,而是“光电效应定律的发现”。

Oppenheimer case 奥本海默事件

在麦卡锡主义盛行的上世纪50年代,曼哈顿计划的领导人奥本海默被怀疑成苏联间谍,而接受美国联邦调查局的调查,氢弹之父特勒还为此作证。这时候,爱因斯坦的境遇也很糟糕,甚至被麦卡锡称为“美国的敌人”。但在这种不利的情势下,爱因斯坦依然通过美联社发表了他对奥本海默的声援:“我对奥本海默博士抱有最大的敬意和最亲切的感情。”

President 总统

1952年11月9日,当以色列总统魏茨曼去世后,以色列总理本·古里安做出了一个颇有些惊世骇俗的决定:邀请爱因斯坦担任以色列总统。从《纽约时报》上获知此事后,爱因斯坦很有些恼怒,但还是最终谢绝了。不过,在结果未知时,据说本·古里安曾同他的私人秘书说道:“如果他接受了,我们怎么办?”

Quantum theory 量子理论

“上帝不会掷骰子”,这也许是爱因斯坦关于量子力学的最著名的一句话。他在1905年提出的光量子理论被视为开创早期量子论的重要文章,然而,他与以玻尔为首的哥本哈根学派在量子力学不确定原理和互补原理上的争论,却把他推向了量子力学的对立面上。

Relativity 相对论

在爱因斯坦以前,牛顿的经典力学认为,时间和空间都是绝对的。1905年,爱因斯坦提出,认为物体匀速运动时,质量会随着速度增加而增加,空间和时间也会发生相应的变化,发生尺缩效应和钟慢效应,这就是狭义相对论。从1907年到1915年,他又用8年的时间将其从匀速直线运动扩展到非惯性系中,创立了广义相对论。“相对论”一词由普朗克命名,这之前,爱因斯坦为它起的名字是“不变论”。

Solar eclipse 日食

1905年的奇迹年并没能让爱因斯坦一鸣惊人,之后的系列研究也只为他赢得了学术圈内的声誉。直到1919年11月,英国科学家爱丁顿组织的日食远征队证实了爱因斯坦广义相对论的准确性,爱因斯坦才成为世界性的人物。空间“弯曲了”一时成为所有人谈话的中心,而爱因斯坦也从此完成了符号化与神化的蜕变。

Time and Space 时间和空间

一只罗盘成为幼年爱因斯坦对时空概念的最早启蒙。而他的天才之处,在于能够从人们认为理所当然的事情中发现问题。自牛顿而降,人们都将时间和空间的绝对性信之不疑。爱因斯坦却指出,如果以观测者为参照物,那么空间和时间都是相对的,都会在各自的经验中产生不同的结果。

USA 美国

1933年10月17日,爱因斯坦持旅行签证来到美国。1935年5月,他前往百慕大,在那里提出定居美国的申请,1940年,正式获得美国国籍。爱因斯坦的国籍一生中曾多次变化,1896年,他花3个马克拿到了证明自己不再是德国公民的文件,在过了5年没有国籍的日子后,才在1901年成为瑞士公民。他的瑞士国籍一直保留至死。

Violin 小提琴

爱因斯坦从9岁起开始学习小提琴,尽管他小时候不太喜欢这个出自母亲的安排,成年后,音乐却成了他最忠实的伴侣。他喜欢莫扎特、巴赫、舒伯特、亨德尔和维瓦尔第,几乎没有一天不拉小提琴。他曾经多次说过,如果在科学上不成功,他或许会成为一名音乐家。爱因斯坦经常演奏的小提琴,名为莉娜。

Wave 波

光是一种波还是一束粒子?从牛顿和惠更斯的时代起,物理学界关于“微粒说”与“波动说”的激烈争论就没能停息过。1905年,为了解决麦克斯韦电磁学理论与经典力学之间的矛盾,爱因斯坦提出了光量子理论,揭示了光的波粒二象性。德布罗意从中得到启发,建立了物质波的概念,从而解决了长达300年的波粒之争。

X-ray X射线

因科学成就而成为媒体和传记作家所疯狂追逐的对象,爱因斯坦并非第一人。1895年底,威廉·康拉德·伦琴宣布了X射线的发现,仅在1896年,就有关于这一工作的50多本书、小册子和1000多篇报道问世。然而,对X射线的狂热并不像对爱因斯坦那么持久。旨在发现宇宙X射线源的第一架X射线天文望远镜被命名为“爱因斯坦”。然后,才轮到伦琴。

Year of Miracle 奇迹年

1905年,爱因斯坦接连发表了5篇开创性的论文,使这一年成为牛顿经典物理学与现代物理学的分水岭,因此,它被称为“奇迹年”。众所公认,1905年到1920年左右是爱因斯坦最富有创造力的几年,他的论文有一种“简洁而又摄人心魄的美感”。在这之后,爱因斯坦更多地变成了一个公众人物,而他的研究,则被奥本海默这样的后起之秀评价为“不可救药地落后于时代”。

Zurich 苏黎世

1896年,爱因斯坦来到苏黎世。在这里,他度过了4年的大学时光,并结识了后来的妻子米列娃和朋友数学家格罗斯曼。正是在格罗斯曼的帮助下,毕业即失业的爱因斯坦才得到了瑞士专利局的职位,1912年到1914年间,格罗斯曼还为爱因斯坦的广义相对论提供了重要的数学支持。在苏黎世,爱因斯坦取得了瑞士国籍。■ 万有引力相对论科学20051905牛顿力学物理学家数学家世纪爱因斯坦数学