音调不齐的号角——同盟会在1905

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲 谭徐峰)

( 1912年4月12日,孙中山与中国同盟会湖北支部欢迎人员合影 )

( 1912年4月12日,孙中山与中国同盟会湖北支部欢迎人员合影 )

“对于中国乃至亚洲各国的革命者,1905年是一段希望与阵痛交织的时光。”斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说,“4个世纪以来西方的霸权第一次受到了挑战与遏止,俄国在对马海峡的失败鼓舞了印度国大党,青年土耳其党与中国的民族主义者。”寓居东京的宋教仁兴奋地于革命报纸《民报》的前身《二十世纪之支那》上撰文宣称:“革命思潮就像已经变成大江大河的一条支渠。最初由人力开凿的支渠已变成一条自然的江河。现在正需要做进一步的努力,要劈山开岭,到达泉源,取出水来。”并力主“孙文革命名已大震,以设会之名,奉之孙文,而吾辈得以归国,相机起义,事在必成。”8月20日,中国同盟会在瓢泼大雨中成立,此时,孙中山在一周前对上千名留学生所发表慷慨演说:“不可谓中国不能共和,如谓不能,是反夫进化之公理也,是不知文明之真价也……”已经在《民报》上全文刊发——孙中山的领袖形象与中国第一个统一的民主革命团体同时诞生了。

历史总是被有选择地遗忘,也许今天已经很少有人了解,早在1903年,章太炎就在兴浙会的喉舌《汉声》杂志上刊登了《论中国合群当自地方自治始》一文,主张革命团体应“由小群而进为大群,联为一最大之团体”。美国加州大学中国研究专家徐中约在他的著作《现代中国之崛起》中认为即便到了武昌首义之后,孙中山对于中国反清革命的作用仍然好比一个“船头女神与挡箭牌”的混合体。在他看来,反清传统一直顽强地存在于中国民间的秘密会社与汉族知识分子的意识形态中,从王夫之到黄宗羲,从天地会、白莲教一直到太平天国,民族主义以宗教结社、帮会与农民运动等各式面目动摇着满清的统治秩序。孙文所领导的革命,不过是这一反抗传统的某种延续。

从《明夷待访录》到《浙江潮》

如果为这种最终导致辛亥革命的传统寻找一个源头,那么长江三角洲地区肯定首当其冲。自明末清初以来,这里激进的学术与文化气氛成就了著名的浙东学派,在19世纪末被奉为中国本土革命先驱的思想家中,就包括梁启超推崇的“东方卢梭”黄宗羲;他的《明夷待访录》曾被维新人士所频繁引用,作为代议制适合于中国的旁证。早在1894年,浙江举人陈虬就上书山东巡抚,要求“创设议院以通下情”。根据弗里德里克·韦克曼《明清政治中的知识分子》中的统计,甲午战争的失败促使浙赣地区在1895年至1900年之间出现了76家较大的学社。与传统上的学堂不同,它处于一种半独立状态,讲求从实际效用来阐释儒学经典,或翻译西方的科学技术著作,其中最著名的当属与章太炎创立的兴浙会。促使传统士大夫越来越趋向激进的另一个原因,是官僚集团的膨胀已经达到最高点,所以长江三角洲地区的士大夫学者无法通过科举和捐纳这两个传统渠道来实现自己的抱负,而太平天国战争与洋务运动无疑为他们提供了全新的机会,使得李鸿章、沈葆桢这样的青年儒家知识分子可以通过军功与充当技术专家来获得仕进,从而对西方复杂的工业技术和截然不同的政治体制充满了兴趣。曾任出使英法比意四国大臣的薛福成,对英国政党制度深为欣赏,在1890年的《出使日记》中,认为自由保守两党轮流组阁“一出一入,循环无穷,而国政适以剂于平云”。

相对于这些仍然恪守圣人之道的同窗,留学生无疑是个更激进的群体,正因为此,它构成了各个革命团体的中坚力量。除了19世纪70年代实现民族复兴与统一的德国与意大利,日本成功的维新运动和甲午战争的耻辱更使它成为寻找救国道路的青年学生的首选。1903年,留日学生中,浙江、江苏、湖北、湖南人数达到335人,占中国留日学生人数的一半。封疆大吏如张之洞,也鼓励新一代的中国精英取法日本,“至取法之国,西洋不如东洋。一去华近,学生毋忘其国;一东文近于中文,易通晓。一西书甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中、东情势风俗相近,易仿行,事半功倍,无过于此。日本小国耳,何兴之暴也?伊藤、山县、陆奥诸人皆20年前出洋之学生也。”

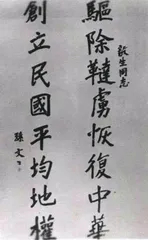

在日本的留学生几乎从一开始就卷入到各种政治思潮中去,日俄战争,苏报案等事件越发使得他们感觉必须以极端手段发难。1903年,黄兴、蔡锷、陈天华等留学生积极分子组织了军国民教育会,号召以恐怖手段反清,其中杨毓麟与吴樾组织了“北方暗杀团”,作为军国民教育会保定支部,策划以炸弹暗杀出洋五大臣,教育会在上海之支部也设有暗杀团,后被蔡元培的光复会所合并。期间各种以留学生同乡会为基础的革命杂志也纷纷涌现,最著名的当属于后改名为《汉声》的《湖北学生界》,以史可法像、郑成功大破清兵图为卷首,号召“与满清喋血苦战”。通过回国探亲的同学,《汉声》、《浙江潮》、《江苏》等出版物开始在江浙一带流行,月发行量达万册以上。1903年,深感留学生革命热情的孙中山前往日本游历,在东京逗留期间拜会日本政要犬养毅。犬养向孙中山推荐了日本现役军人,陆军大尉日野熊藏作为拟议中军事训练机关的教官和负责人,由此建立了青山革命军事学校。虽然孙中山仅仅出席了开学仪式,整个学校也只拥有包括胡毅生、郑宪成在内的14名学生,总共学习了四个月的战术、射击,军火制造与剑道,柔道;但这是革命党人自己培养军事人才的第一次尝试。孙中山在这里第一次使用了“驱逐鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的誓词,后来被选为同盟会的十六字宗旨。1905年底,日本政府颁布“取缔规则”,企图控制激进的中国留学生申请日本学校与转学时,先后有2000多名中国学生与同盟会员以回国表示抗议,并筹划在国内策动革命,其中就包括秋瑾、刘道一、黄克生等。北一辉在《支那革命外史》中回忆说:“这股归国潮流,使得上海的革命派秘密机关前出入往来的几乎都是留日学生,谈论着在各自的家乡举办各种从暗杀到爆炸、起义的革命方案;他们都还穿着钉着铜扣的黑色日本学生服,那时中国人已经将这种服装称为‘革命服’。”

招集忠心义气,暗藏三点革命 ——同盟会与秘密会党

( 同盟会会员证章 )

( 同盟会会员证章 )

与历史上任何一次伟大的变革一样,孙中山的早期革命事业以一种自我牺牲式的小规模冒险行动出现,流产的广州暴动与仓促的惠州起义除了树立陆皓东与山田良政等志士的烈士形象,只具备一种宣传上的意义。但到了1903年左右,革命党人终于找到了第一支可以倚重的社会力量——长江地区的秘密会党。包括蔡元培的光复会和黄兴的华兴会,在这一年纷纷建立的革命组织里,其成员大多属于秘密结社的地下组织,比如声称拥有十万成员的哥老会。1899年,孙中山委托毕永年等人潜回内地,访问会党领袖。次年冬,哥老会领袖毕永年、三合会首领黄明堂、兴中会首领郑士良在香港聚集,歃血为盟组织了兴汉会,推举孙中山为总会长,将国内与海外华侨中的洪门事务统一调度。1903年冬,孙中山经洪门前辈钟水养介绍,在檀香山加入致公堂,任职"洪棍"(元帅)。为便于直接向会党群众宣传革命思想,在致公堂大佬黄三德和英文书记黄琼昌等人支持下,革命党人夺回了被保皇党把持的致公堂喉舌《大同时报》的大权,改由孙中山举荐的拥护革命的留日学生刘成禹任该报主笔。孙中山在《三民主义》的民族主义第三讲中指出:“会党中有民族思想的,只有洪门会党。”而在洪门会党中,当数致公堂为“势力至大,人才至众,章程最善,财力最厚之大会党”。以美洲而言,“华侨列名于致公堂的十之八九”。与一般的群众社团不同,会党成员是通过民间的秘密结社而联系起来的有组织的群众,他们具有“守秘序、重然诺”的特点,“并尤能遵从领袖的号召”。

为何一次标榜先进,以西方为模本的变革运动需要这样一个相对传统的社会力量?许多人把原因归咎于孙本人的经历,比如他在广州博济医学院就读时的同学,有鲜明绿林背景的郑士良,但正如《剑桥晚清中国史》中所说的那样,对于游离于传统社会以外的革命党人,以农民与游民组成,同样以反清为宗旨的会党是惟一可以依靠的盟友。活跃在江浙一带的隶会党大多隶属洪门。失去土地的农民,被裁撤的湘军与绿营为这些组织提供了源源不断的力量。这些民间组织在官方与士绅控制薄弱的地方萌发,与祭神、赛会、集市有密切联系。他们的公开职业包括苦力,依附会馆,官衙兵营当差,开设客栈饭店,但根据曾参加过洪门的国民党军人陈浴新回忆,他们最热衷参与的还是被称为“文差事”与“武差事”的赌博以及抢劫走私。革命党人陶成章在联络浙西白布会时,曾形容他们“一有号召,市者无不即弃筐,耕者无不即弃其荷锄”。为了获得某种合法的半公开身份,长江流域的秘密会党也常常由地方的知名士绅担任,白布会首领濮振声即为岁贡,而龙华会首领张恭是杭州紫阳学院的学生,曾资助过1900年的唐才常自立军起义。不过在会众中真正享有声望的,仍然是出身贫苦,有豪客之风的草莽之士,例如在湖南地区洪门组织的头面人物,外号“谭胡子”的谭人凤。他13岁考取秀才,爱读王夫之遗书,于16岁参加洪门组织,有托塔天王之称,每年搭乘宝庆煤船往返于武汉,长沙,宝庆一带,积极发展煤矿工人入会。1904年重阳节在他的倡议下,湖南洪门各堂,以及三合会,忠义军等会党组织和革命党人邹代藩等在长沙岳麓山云盖寺聚会,将湖南境内的会党组织统一合并为岳麓山道义堂,并支持黄兴建立了华兴会。并最终促使湖南境内的革命组织与会党至少在名义上接受了同盟会的领导。

( 孙中山在行馆召开同盟会高层会议 )

( 孙中山在行馆召开同盟会高层会议 )

在这种江湖风气的浸淫下,早期革命党人也常常以侠义自居,大行仿效。光复会于1904年成立时,秋瑾将浙江会党编为光复军,分为八军,以“光复汉族,大振国权”八字冠之,并将军中干部分为十六级。而孙中山在30日,在东京举办的同盟会筹备会上,也要与会人员在签字宣誓后,由孙本人授予相见时的握手暗号:问“何处人?”答“汉人”;问“何物”,答“中国物”;问“何事”,答“天下事”。1905年5月,陶成章与徐锡麟在绍兴开办大通师范学堂时,招收绍兴府以及附近各县会党头目入学训练兵操,学生都为光复会会友。虽然表面上形势如火如荼,但热心的革命党人很快就发现旧式会党的痼疾与缜密的革命动员南辕北辙,同盟会成立的次年,同盟会联合会党发起了萍浏醴起义,领袖为同盟会员刘道一和会党领袖龚春台,起义人数虽然共计3万人,但缺乏领导协调与武器供应,兵器仅为旧式火炮与刀枪冷兵器,以及从团防局缴获之快枪18支,且目的不明。龚春台在起义之前,亦为谭嗣同和唐才常设灵位,自封“洪命督办民立自治社会总统全军”,起义在两月后失败,从而使孙中山、刘静庵等同盟会领导人切身体会到:“革命应当依靠新军士兵,非运动军队不可,运动军队非亲身加入行伍不可。”

“当代武穆”与共和先驱

( 黄冈起义者举事前慷慨留影 )

( 黄冈起义者举事前慷慨留影 )

“中国有句俗话,好男不当兵,而20世纪初期建立的新军使得从戎报国变成了受人尊敬的职业”,冯兆基在《军事近代化与中国革命》说,“受教育的青年更愿意从事戎马生涯,因为它跟科举一样成为了一条攀登社会阶层的捷径。”1907年加入光复会,任新军第九镇炮兵排长的熊成基曾谈及在他的部队中,每人的阅读能力大约达到了小学水平,班长们都会写字。为了确保新军不沾染上绿营与八旗的恶习,新军的招募非常谨慎,其措施包括地方要人的推荐和保证等安全手续,以确保入伍者品端行正,对游民和盗匪分子则坚决加以清除。与过去中国军队明显不同的是,新军与地方老百姓关系良好。许多中国人与革命运动的惟一接触是通过新军进行的。军人地位的提高促使士绅大族也把入伍当作是振兴门庭的机会,曾任孙中山的陆军部长许崇智的祖父做过闽浙总督,他本人毕业于日本士官学校,辛亥年在福州担任第二十旅旅长,是福建省革命军的领袖。而护国战争时期的传奇人物蔡锷出身科举,曾经在梁启超门下受教,他们把传统军人的尽忠报国之道与民权主义结合起来。毕业于安徽武备学堂,于1905年底加入同盟会,任新军第九镇炮标队官的倪映典,常在军中以讲演训话宣传排满革命,号召属下争做当世之岳飞,“言及激愤,拍案几绝”。仅仅在1906年,同盟会就在新军中发展了大约2000名会员。

至此,虽然清廷还将有5年寿命,而同盟会仍然要遭受10次武装起义失败,以及内部分裂等挫折,但一个新的松散民主革命联盟已经初见端倪。不过中国的长期现代化仍然要解决更多的问题,第一个问题就是如何在清政府的控制力突然消失的同时建立一个使得中国不同地域、不同阶层精英和衷共济的基础,以及将种种关于共和的崇高理念灌输给万千大众。■

三烈士

热血总有冰冷的时候。

( 清末,一腔热血的留日中国青年学生 )

( 清末,一腔热血的留日中国青年学生 )

1905年初春,已经颇为西化的上海就传来少年英雄邹容的死讯。之所以说是少年,因为这位四川来的革命者虚岁才21。之所以说是英雄,因为邹1897年参加巴县童子考试,因主考出题冷僻在与其争执后从此弃绝科考,1902年自费留日,积极从事革命运动,剪掉守旧留日学生监督的发辫,创作名著《革命军》,主张颠覆清帝国的统治,建立民主共和国,犀利的笔锋极大地促进了革命的传播。“苏报案”爆发,他为揭露清廷的暴政前往投案,被判监禁2年,最后病死狱中,作为父辈的大思想家章太炎激赏其才华与气节,认其为义弟。

邹容还有狱中反思的时光,还有思想家章太炎的陪伴;而烈士吴樾的死却那么仓促。

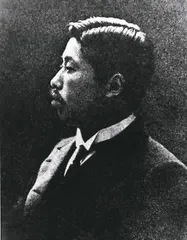

吴樾,安徽桐城人,自幼丧母,由兄长抚养成人,厌恶科举,后因叔父吴汝纶介绍,进入保定高等师范学堂。由于接触《扬州十日记》、《革命军》等反清作品,得交湖南杨笃生、陈天华,安徽陈独秀等志士,思想趋向激进,由杨监誓加入革命组织“北方暗杀团”任支部长。1903年与杨笃生在上海发起军国民教育会,负责保定支部工作,后又创办《直隶白话报》,任主笔,宣传革命主张的同时,更追步当时的暗杀潮流,苦练各种暗杀技巧。

1905年9月,从好友杨笃生处获知清廷出洋考察宪政五大臣的具体计划,决心乘机暗杀权要,促进清廷自新。9月24日,吴混入北京车站,然而南方口音出卖了他,当卫士前往询查时,无奈中吴引燃怀中火药,五大臣并未受重创,吴却粉身碎骨。朝野为之震惊,清廷在排查案情中,发现吴事先已经留别寓居的安徽会馆诸人,声称此属个人行动,与他人无关。

五大臣出洋被迫推迟。同盟会《天讨》增刊刊布吴的遗作,追认其为盟员。吴的挚友赵声作挽诗为之击节:“淮南自古多英杰,山水而今尚有灵。相见尘襟一潇洒,晚风吹雨大行青。一腔热血千行泪,慷慨淋漓为我言。大好头颅拼一掷,太空追攫国民魂。”

陈天华在1903年《敬告湖南人》一文中以为,“畏死者,中国灭亡一大原因也”。或许是认为替国族的生存而死乃天经地义,不久他面对日本东京大森湾的波涛时才那么坦然。

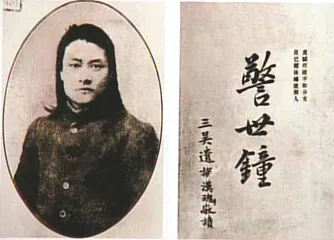

陈是湖南人,出身卑微,然而很有志气,少年时愤于国事之不可为,书联曰:“莫谓草庐无俊杰,须知山泽起英雄”,得族人资助入书院就读,为文雄奇而明快。1903年4月公费留学日本,为革命声浪所激荡,迅速成长为革命宣传家。期间,陈以幼年所读民间弹词为媒介,写出广为人知的《猛回头》和《警世钟》,痛陈国势之衰颓,号召革命重建;其文笔往往动一时视听,进步势力不少文告皆出自其手。

清廷得知同盟会的成立,如芒刺在背,便秘密向日本驻华公使要求共同镇压中国留日学生的革命活动。日本政府于1905年11月2日颁布所谓《关于许清国人入学之公私学校之规程》(中国留日学生称之为“取缔规程”),规定中国留学生在日本公、私立学校入学或转学时,必须持有清廷公使馆的介绍书方准入学;百般限制留学生的行动自由。这样一来,清政府随时可以以“性行不良”为借口,断绝他们在日本留学进行革命活动的机会。中国留学生因日本政府剥夺他们的居住自由和入学自由,群情愤激,上书请愿无效,反受日本报纸讥为“放纵卑劣”。更加激起了中国留日学生的无比愤慨,决定以全体罢学归国的行动,抗议日本政府的“取缔规程”。

12月8日,陈天华对留日学生哀其不争,于日本报纸对国人的嘲讽侮辱尤为郁闷,诚恐中国留日学生罢学归国行动不能一致,反招人耻笑,留下遗书,以死劝勉大家“力学爱国”,在东京大森湾蹈海自沉。陈的蹈海自尽,更加激发了中国留日学生罢学归国的决心。不到两个月,归国的达两千多人。

当三人杀身成仁之时,距离其倾向革命的时间只有短短一两年,从一学生到激烈革命者,他们的背后还有不少雷同的事例,或许这就象征着20世纪的初曙?