好演员也演电影

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

(

《成为朱莉亚》并不算是完美之作。

不过它至少证明了电影里还是有好演员的 )

(

《成为朱莉亚》并不算是完美之作。

不过它至少证明了电影里还是有好演员的 )

能否说一口纯正的英国口音英语,似乎成了判断好莱坞女演员演技的一项小小标准。去年,年纪轻轻的克莱尔·丹尼丝在《舞台丽人》(Stage Beauty)里也硬着下巴颏说一口英式英语,扮演17世纪时第一批登上英国舞台的女演员,此前女性角色都由男性反串。

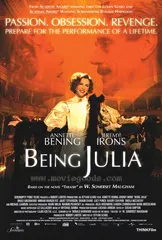

今年获得奥斯卡最佳女主角提名的安妮特·贝宁也扮演了一名类似的角色。那时舞台上的演员还不屑于拍电影,朱莉亚·朗伯特(安妮特·贝宁扮演),伦敦舞台上的女神,对美国来的汤姆说:“好演员都不拍电影。”

会不会将来有一天,好演员重新说起这同样的话呢?2004年最后一期《世界电影》刊登署名惠勒·温斯顿·狄克逊的文章《电影完蛋的25个理由》,非常有趣。作者倒没有一口咬定“电影要完蛋”,但以25条理由支持另一种观点:“‘电影’至少已经变成了一个与其先行者和古典派的设想与实践完全不一样的媒体。”这篇文章引自作者《电影的终结》一书。准确地说,作者想说的,不过是某种经典样式的电影的终结。

理由诸如“电影要花太多钱摄制,太多钱宣传”,“外国电影已无法获得国际影院发行”等等,其中有一条直接针对当今最卖座的两位导演:“我们必须承认斯蒂文·斯皮尔伯格和乔治·卢卡斯的不良影响”,因为他们的电影推波助澜地造成20世纪与21世纪初电影的恶劣特征:“视觉高于内容,滥用重于节制,奇观而非洞见。”卢卡斯干脆就被说成是“一个玩具或者其他复述宣传产品的推销员和制造商”。那些“星战迷”听了这话一定会跳起来,恨不能把作者当成言语刻薄的过气人物推下历史舞台。

该文还说,斯皮尔伯格最被所有人称道的《辛德勒的名单》“缺乏深度”。这话倒不假,但那已经是斯皮尔伯格最深的深度了。除了《世界之战》外,这位导演今年夏天还要拍1972年慕尼黑奥林匹克运动会期间发生的惨剧。恐怕斯皮尔伯格比狄克逊先生更清楚自己的斤两,所以他格外敬重黑泽明与英格玛·伯格曼这样的大师。“我一直景仰他,我希望能做一名跟他一样优秀的电影人,但这是不可能的。他对电影的爱让我有一种犯罪感。”——伯格曼对斯皮尔伯格来说真是高山仰止,普罗大众的态度跟斯皮尔伯格也差不多吧,他们会把伯格曼的电影放在书架最高的地方,反正也不经常看,有就可以了。

( 安妮特·贝宁获金球奖 )

( 安妮特·贝宁获金球奖 )

尽管作者很多抱有冷嘲热讽的态度,但《电影完蛋的25个理由》,如果用积极的态度去看它,会从字里行间发现电影真的处于由技术推进的一个转折期,“传统电影制作方式已经崩溃”与“新的制片方式已经产生”不过是同一个意思。而且这一切并不是今时今日才发生,是已经以存在的方式存在着,而它们的名字还在来的路上。

有些名字已经到了,比如“基奴表演术”。这位著名明星的脸可以完美诠释“库里肖夫效应”,简单解释就是上下镜头可以让一张“白板脸”产生丰富的含义。愤怒、高兴、伤心,哪怕是心爱的人要死了,基奴·里夫斯都是一个表情——没有表情,有人将之命名为“基奴表演术”。过火的表演固然不好,比如像法国著名舞台演员萨拉·波恩哈特跺着结实的腿扮演《茶花女》的女主角,但看到《成为朱莉亚》中朱莉亚投入的表演,看到她在舞台上泪流满面,还是让人无比震动,被打动。

安妮特·贝宁在《成为朱莉亚》结尾处6分钟的表演简直可以用“辉煌”来形容。一位年轻的而有心计的女演员希望替代朱莉亚,无论是在男人身边,还是在舞台上。朱莉亚把决战放在了舞台上,从1小时40分钟的地方开始,她嬉笑嗔骂,语带机锋,占领了每一寸舞台,统治整个场面。贝宁的每一个表情都带着搏斗的狠劲,但并不过火,那不过是朱莉亚要接这场演出重生的决心。她的生活过得曾经比舞台更花样翻新。影片的结尾处,朱莉亚独自一人坐在酒店,点了一杯向往已久的啤酒,对舞台与剧场外孰真孰假的说法嗤之以鼻:“狗屎!”

遗憾的是,贝宁的光芒过于灿烂,周围的其他角色,即使是杰里米·艾恩斯扮演的丈夫也木呆呆的。剧本甚至对其他角色,尤其是年轻的女演员没有一点同情心,所以《成为朱莉亚》并不算是完美之作。不过它至少证明了电影里还是有好演员的。■