刘大班的这一夜

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

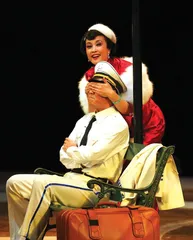

( 《金大班的最后一夜》剧照 )

( 《金大班的最后一夜》剧照 )

“我金兆丽在上海百乐门下海的时候,只怕你童某人连舞厅门槛还没跨过呢。”穿着高开衩掐金线的黑丝绒旗袍,刘晓庆在念这句台词的时候,声调总是不自觉地会偏离设计出来的语调,带出一点本色。不奇怪,还有哪个中国女演员能够比她更了解一个过气红舞娘的心头沧桑。与在上海一样,《金大班的最后一夜》在北京的第一夜座无虚席。那些在1月29日买了高价票走进保利剧院的观众,一半冲着这位传奇的昔日头牌;一半冲着那个被媒体和小资作家生生造在心里的“海上繁华梦”。

艺术总监谢晋坐在距离舞台很近的位置上,开场前5分钟,有观众认出了他,找他签名,他以“影响演出”为理由拒绝了。整个过程中,他很专注地望着台上,听到观众发出嘲弄的笑声的时候,他的眉头皱在一起。至少看上去,他真的很爱这部作品,这部历时4年,主演人选从巩俐换到刘嘉玲又换到梅艳芳,最终还是交给了“小花”刘晓庆的“歌舞话剧”。

称其为“歌舞话剧”,是因为剧中穿插了许多诸如《夜上海》、《夜来香》、《玫瑰玫瑰我爱你》这样耳熟能详的上海老歌,还有探戈、康康这些曾经在百乐门流行一时的舞蹈,占了全剧的40%。那些关于旧上海的梦不光在观众心里,也在主创人员的心里。《金大班的最后一夜》的艺术总监谢晋说,他对白先勇作品的理解是“今不如昔”;作曲陈钢则一往情深地讲起旧上海百乐门的“晶莹的玻璃大厅”:“以前百乐门是没有停车位的,车子却远远地排成长龙,哪位客人出门要走,他的车牌号就会在门前亮起来,司机看了信号就会把车停到门口等候。”那口气,就像女子谈起去年的那件夹旗袍。

可事实上,舞台上百乐门的柱子是用金纸做的,演员下场的速度快了,柱子就会缓缓飘动;红舞女的舞裙闪着廉价的金属亮片的光;有个女演员的裙子短了点,舞起来的时候看得见艳俗的桃红色底裤。一排年当豆蔻的女孩子穿着黑色的渔网丝袜和鲜红的大裙子跳大腿舞,那十几条水葱般的腿总是踢不过胸部的高度。当那些花费高额票价的观众走进剧场,他们丝毫没有看到任何繁华旧梦的影子,而只是一台打着话剧的幌子、穿插着拙劣歌舞表演的拼盘。

在粗糙简陋的背景中,刘晓庆带着她一贯的“舍我其谁”的风格出场。和小说中描写的一样,她“一只手撑在门柱上,把她那只鳄鱼皮包往肩上一搭”,“耳坠,项链,手串,发针,金碧辉煌的挂满了一身”。不过接下来的戏证明了,刘大班给金大班加的那条红色皮草非常实用。在没有围皮草的场景里,刘大班的腰围总是能够成功地将我们从剧情里“间离”出来。这种“间离”效果在20岁的金兆丽的戏份中尤为明显:那群纤腰一握的莺莺燕燕,哪个看上去都比金兆丽更像货腰娘。

年过半百的刘晓庆自然知道自己在年龄上的差距,她在演技上的努力是谁都能看得出的。她努力地用曾经横扫影坛的眼神来表现金大班的媚、用少女武则天的嗓音来表现一个红舞女的嗲、用成年武则天的气势来表现一个大班的气派;可是她越是努力,离白先勇笔下的那个金大班就越远。白先勇作品的动人之处,在于他附着给那些美丽女子的宿命感。无论是永远的尹雪艳,还是最后的金大班,全是抱着满心的浮艳繁华往事,却不得不寂寞谢幕。她们无疑是好强的,但那好强的底子,不是希望,而是绝望。

刘大班也好强,好强得世人皆知;刘大班也有着满心的往事;但她与金大班的差距在于,她永远斗志昂扬。因此,那只在繁华红尘中,轻轻拉起年轻男学生的手,无比温柔地教他最简单的慢三步的“王谢堂前燕”,在她这里,就成了兴兴头头在红尘中惹是生非的女战士。“在金兆丽身上,‘过去’,代表青春、敏锐、秩序、爱情、成功、荣耀、希望与生命;而‘现在’,则代表衰老、腐朽、麻木、混乱、丑陋与绝望。过去和现在在同一个时空内交织,而这些人却总也不愿意摆脱,也不能摆脱过去。”导演熊源伟这样给金大班定下了基调,但在刘大班的表演里,全是将来。

舞台上,40岁的金大班感叹着“那些姐妹全跟鬼赶着似的嫁了”,结束了自己作为舞女的最后一夜;生活中,年过半百的刘大班依然不屈不挠地在万丈红尘里与自然规律做着斗争,雄心百倍地等着下一个再下一个夜晚;她的眼波越是千回百转,台下看戏的人就越是五味杂陈。 台湾电影刘晓庆刘大班金大班的最后一夜剧情片百乐门一夜