观察(323)

作者:苗炜(文 / 苗炜 高仪)

(

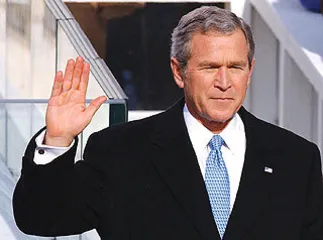

布什在最高法院首席大法官杰伦·奎斯特主持下,宣誓就职 )

(

布什在最高法院首席大法官杰伦·奎斯特主持下,宣誓就职 )

布什的就职演讲

在麦加朝圣的人群中,一位来自埃及的穆斯林对路透社的记者说:布什是邪恶者,沙龙也是,布莱尔也是。1月中旬在巴黎,法国外长巴尼耶在接受《国际先驱论坛报》采访时说,倾听是非常重要的,欧盟是美国的坚定盟友,但盟友并不意味着效忠。

不论是盟友或敌人,《纽约时报》说,大家想从布什的就职演讲中听到什么呢?关于恐怖主义?是的,但还想听到的话题是关于发展、贸易与环境,或者是美元。

1月20日,布什开始了他的第二任期。他耗资巨大的就职典礼招致批评,纽约州众议员安东尼·维纳说:“美国有15万名士兵陷于海外战场,而世界正从海啸的灾难中逐渐恢复过来。此时,最困扰人的画面莫过于我们的总统身处衣香云鬓,啜饮香槟;而美国大兵吃的是塑胶袋中的食物,在伊拉克被当成靶子射。”

布什在他17分钟的演讲中没有提到“伊拉克”、“阿富汗”、“9·11”和“恐怖主义”这些字眼,他的演讲偏重于理念而不是细节,他说,和平将源于自由在这个世界的扩张,要在全世界结束暴政。

( 据称,这是1973年以来最大的一次抗议总统就职的示威 )

( 据称,这是1973年以来最大的一次抗议总统就职的示威 )

这篇演讲让人联想到44年前肯尼迪总统的就职演说,1961年1月20日,肯尼迪说,美国要“让每一个国家知道,不管它盼我们好或盼我们坏,我们将付出任何代价,忍受任何重负,应付任何艰辛,支持任何朋友,反对任何敌人,以确保自由的存在与实现。”他说:“全世界的公民:不要问美国愿为你们做些什么,而应问我们在一起能为人类的自由做些什么。”几年之后,美国陷入越战的泥潭之中。现在,参议员泰德·肯尼迪断言,伊拉克战争就是布什的“越战”。

布鲁金斯学会一位高级研究员说:“布什在首任任期内所犯的最严重错误,莫过于在缺乏缜密的计划下入侵伊拉克,伊战虽不如越战那么糟糕,但它带来的国内和国际社会上对美国政府的憎恶和鞭挞,远比上世纪70年代越战时期还要深刻。”

( 卢武铉就任总统后,一直把迁移行政首都、促进韩国经济均衡发展和解决汉城的恶性膨胀问题作为“政府工作的重中之重”。2005年1月13日,卢武铉在汉城蓝宫记者会上介绍他主要的政策方针,强调实现经济复兴方面的政策 )

( 卢武铉就任总统后,一直把迁移行政首都、促进韩国经济均衡发展和解决汉城的恶性膨胀问题作为“政府工作的重中之重”。2005年1月13日,卢武铉在汉城蓝宫记者会上介绍他主要的政策方针,强调实现经济复兴方面的政策 )

《纽约时报》在布什就职典礼后发表评论说,历史将判断他在多大程度上实现自己的诺言,但在他热切的希望与冰冷的现实之间有种种问题和麻烦,国会山的抗议人群就说明了这一点。“他的语调是自豪的,没有歉意的,甚至是挑衅的。他对外交政策的强调遮盖了他对国内事务的阐述,而后者将更多地影响他的第二任期。”

在布什的演讲中,他27次使用“自由”一词,并不断引用《圣经》。他说:“那些生活在暴政和绝望中的人,美国不会忽视你们遭受的压迫或者宽恕那些压迫者,当你争取自由之时,美国与你同在。”

Slate网络杂志上的一篇评论说,自从林肯之后,还没有哪一个政治家能把《圣经》的语言和美国的信仰——民主——的语言,像布什这样成功地混杂使用。在他的演讲中,自由这个字眼,就像上帝一样,“自由会降临每个爱它的人”,“如果自由遗弃了你,别害怕,它还会再次光临”,“自由是火,将温暖那些感到它力量的人”,“不可抑制的自由之火将传遍世界的每个角落”。在这些句子中,“自由”都可以被“神”替代。该评论说,这演讲就像是福山写的,福山写过《历史的终结》一书,他断言,民主已经获得胜利,这个断言在“9·11”遭受到打击,如果历史是有明确方向的,是由民主和自由来打造的,是一种必然,那大家就躺在椅子上等着好了。虽然布什对美国价值观又进行了一次鼓舞性的阐述,但他讲不清楚大家该从椅子上站起来做点什么。

2月,布什将出访布鲁塞尔,他第二任期的首要外交挑战将是重新修补美国与旧日盟友间因伊拉克战争所造成的嫌隙。

下一站“首尔”

1月19日,2002年就任为韩国首都汉城第32任市长的李明博签署了一份特别公告:“从现在开始,汉城(Seoul)的新中文名称标记为首尔。我市认为,首尔最为与实际韩语发音接近,并采用多用于外国地名的常用汉字,中国人也能够容易熟悉这一新名称。今后,我市将在市政府的中文网站、所有中文发行物和各种标志牌上采用这一新的中文名称。”简而言之,对于使用中文的人来说,“汉城”已成过去式,下一站:首尔。

唯恐天下不乱的人就是多,这消息一公布,马上有人开始对中国赴韩游的前景想入非非。有个段子说,今年“3·15”肯定会收到不少大爷大妈工商干部的投诉电话——你说春节带俺到汉城花花世界大开眼界,咋成了地球仪上都找不着的首尔?牌子都是新的,别是哪个新盖好的影视城吧?

春秋时期的管仲说过一段话,大意是一国的兴衰成败,与国都有很大关系,因此国都不能随便迁,都名也不能随便改。倘若管仲再世,一定会觉得,这两大忌讳,不到一年间,韩国居然都犯全了。

2004年10月21日,韩国宪法法院对2003年12月国会通过的《新行政首都特别法》进行了最终裁决,宣布此法违宪。卢武铉就任总统后,一直把迁移行政首都、促进韩国经济均衡发展和解决汉城的恶性膨胀问题作为“政府工作的重中之重”,8月份更已选好韩国中部的公州燕岐,作为新行政首都的所在地。谁成想,9名宪法法院的法官中,居然有8名裁定,未经修宪和全民公决就推行迁都计划,侵犯了国民投票权,属严重违宪的行为。大张旗鼓的迁都行动,自此搁浅。

都没迁成,和汉城市政府及市议会的激烈反对密不可分。如果不是去年7月12日169名汉城市议员想到了联名向宪法法院提起诉讼的主意,这会儿迁都的事早已板上钉钉。然而所谓成也萧何败也萧何,这次“汉城”变“首尔”,却也出自这群人的主意。

在最新发布的更名文告中,李明博说,“Seoul不使用汉城这一名称,已有100年的历史”。

原来,在朝鲜语中,“Seoul”的意思,是“首位的城市”,和中文的“都”或“京”差不多。就像辽代的南京是今天的北京,东京是辽宁的辽阳,朝鲜历史上的“Seoul”固不局限于今日的汉城,而今日的汉城,也不是一直都是“Seoul”。

早在旧石器时期,这个位于汉江下游、群山包围中的肥沃之地就已经有人聚居生活。公元前18年,朝鲜三国时期,相传高句丽朱蒙之子百济温柞王在此筑城,称慰礼城,开始作为百济的都城——也就是朝鲜语里的“Seoul”。这之后,高句丽、百济、新罗三国围绕今天的汉城进行了数百年的混战,直到新罗679年统一三国,在此设立汉阳郡,城市不再是首都,城市的名称也遂变成汉阳。高丽时期,它一度还被称为扬州和南京。“汉城”之名,是到1395年朝鲜太祖李成桂击败高丽王朝,为摆脱前朝影响,从开京迁都至汉阳后,才正式确定下来。当时,朝鲜的书面文字仍然使用中文,与明朝关系甚笃的李成桂在上给明太祖朱元璋的表章中,将都城称作“汉城”,由此,“汉城”便与“Seoul”合二为一,共为此城之名。

所谓“不用汉城之名的100年”,应该是从1910年起算。届时,日本入侵朝鲜,实行“韩日合邦”,把“Seoul”的书面表达改成了“京城府”,直到1945年8月15日方始废除。这之后,“Seoul”成为类似直辖市的“Seoul特别市”,进而在1953年成为韩国都城。在这段时间中,它的中文表达约定俗成地一直沿用“汉城”,并没有特别的规定。

莎士比亚说,玫瑰不管叫做什么名字,都是一样的芬芳。这句话在政坛可未必合用。很多时候,一个名字的变更体现着政策的变化。比如柬埔寨首相洪森,2003年7月公开将中文译名更改为“云升”,2004年5月又改了回去,一来一去之间,背后是各种势力的角力。汉城还是首尔,做出选择的内幕到底是什么,如今尚无从得知,但很显然,不会是务必要与朝鲜语和英文实际发音相近那么简单。韩国媒体已经发表评论说,汉城市政府想用一己之力让长期习惯于“汉城”之名的中文文化圈接受“首尔”这个新名称,恐怕不是件容易的事。许多经营面向中国业务的企业也在纷纷抱怨正名带来的不便和损失。这些抱怨是不是会像迁都事件一样,最后捅到宪法法院那里,热闹还有得瞧。 布什观察