文本之内:苏珊•桑塔格

作者:三联生活周刊(文 / 姚君伟)

( 苏珊·桑塔格

)

( 苏珊·桑塔格

)

苏珊·桑塔格去世了。

2004年2月,我因为翻译她的小说《恩主》到纽约她的住所采访他,与她交流翻译中的一些具体的问题。她当时的身体状况很好,虽然以前也因为癌症做过治疗,但对于一位71岁的人,她当时的精神状况很好。在访谈中,说到她现在文论写得已经很少了,只是偶尔零零散散写一些,而在上世纪60年代她的文论曾使她名扬四海。她很执著地说,“现在我最最希望的是成为一个作家”。她请读者多关心她的小说。

尽管如此,在严肃的社会问题出现时,她当年犀利的文论又会从她的笔下出现。“9·11”恐怖袭击以后,桑塔格立即发表文章,对美国政府和各大媒体的片面报道和复仇政策提出强烈批评,认为所谓的“正义战胜邪恶”、“文明对抗野蛮”均是“虚伪的无稽之谈”。去年5月下旬,桑塔格第三次罹患癌症,正在住院化疗,但病榻上的她还在《纽约时报》上发表《关于对他人的酷刑》的文章,批评美国虐待伊拉克囚犯,指出:“以为总统和国防部长以道歉或表示恶心作为回应就已经足够,这种想法等于是侮辱人们的历史感和道德感。对囚犯施加酷刑,并非偏离正规,而是‘要么支持我们要么反对我们’的世界斗争教条的直接后果。”这是她生前发表的最后作品之一。桑塔格立场鲜明,因此被一些人指责为“叛国分子”,是决意要摧毁美国的两人之一,另一个是本·拉登。

对桑塔格的评价、议论可谓铺天盖地,给她贴的标签各个不同。有称她为“美国公众的良心”的,有称她为“有良知的知识分子”的,有称她为“当今最智慧的女人”、“最著名的女权主义者”的,也有称她为“才女学者”的,不一而足。

桑塔格本人说过,她可不愿意接受什么标签。在访谈中,她甚至说她都不用“知识分子”这个词来描述自己。如果非要归类,她认为自己是一个作家,一个喜欢以多种形式写作的作家。

桑塔格7岁动笔写作,还想过当化学家、物理学家。她曾说她“真正想要的是将每一种生活都过一遍,一个作家的生活似乎包含最多”。需要说明的是,桑塔格眼里的作家不仅指创作虚构作品的人,而且还指写作非虚构作品的人,一如她本人那样。

桑塔格在哈佛大学获得文学和哲学两个硕士学位后,旋即到欧洲继续攻读哲学。桑塔格当时年轻气盛,看到身边许多文人学士既是哲学家又是文学家,不免技痒,也想一试身手。当时,法国流行的以萨特为代表的存在主义哲学思潮、以阿兰·罗布-格里耶等人的新小说与欧仁·尤奈斯库等人的荒诞派戏剧为代表的文学思潮。在战后法国哲学思想和文艺思潮的双重影响下,桑塔格形成了她的美学观,并按照自己的理念完成了最初的文学创作,包括《恩主》。

( 苏珊·桑塔格的影响力不仅局限于文学,因其独立而坚定的批判精神被誉为“美国公众的良心”

)

( 苏珊·桑塔格的影响力不仅局限于文学,因其独立而坚定的批判精神被誉为“美国公众的良心”

)

在桑塔格的小说中,《恩主》是她非常喜欢的一部作品。《恩主》1963年出版,于是,桑塔格“三十而立”了。

《恩主》是一部关于自我感知及其过程的小说。小说以第一人称叙述视角,忆往追昔,描写“我”——希波赖特——一个法国大学生在自我感知的过程中所感到的苦闷和困惑。桑塔格在小说领域里的这部开山之作是一本完全意义上的虚构小说,情节离奇,人物怪诞,不可思议的表面却反衬出内在结构与含义的精深。主人公按照梦去生活,使“真实”的生活与梦合而为一,无法区分,其经历超越了思维和行动的日常藩篱。桑塔格后来创作的几部小说均有别于《恩主》,但正如桑塔格本人在《恩主》中文版序中所说,她的写作风格当时业已确立。

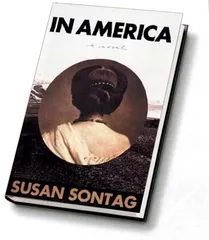

( 《在美国》

)

( 《在美国》

)

至于桑塔格的理论文字,我们首先想到的很可能是《关于“坎普”的札记》、《反对阐释》、《论风格》等。收有这些文章的批评文集《反对阐释》1964年推出后,使桑塔格以理论研究而立名于欧美文坛。在《反对阐释》中,桑塔格说,阐释只能使艺术变成可以随心所欲地驾驭的、使人舒服的东西了,也就是说,阐释将艺术简单化了。一开始,她就表现出了理论上强烈的批判意识和对话意识。

虽然桑塔格不愿称自己为“知识分子”,实际上,她在当今西方文化领域、知识领域里扮演着多种重要的角色。■

( 2003年10月苏珊.桑塔格获得德国书商协会和平奖 )

( 2003年10月苏珊.桑塔格获得德国书商协会和平奖 )

她要废黜严肃

◎贝小戎

( 苏珊.桑塔格摄影作品 )

( 苏珊.桑塔格摄影作品 )

2004年12月27日晨,美国著名的文化和社会批评家、小说家苏珊·桑塔格因白血病并发症去世,享年71岁。

苏珊·桑塔格的父亲苏珊·罗辛博1933年1月16日出生于美国亚利桑那,在中国做皮毛生意,他在她5岁时死于肺结核。苏珊·桑塔格酗酒的母亲是个大美女,很怕自己变老,不准女儿在公共场合喊自己“妈妈”。丈夫去世后,她嫁给了空军上尉内森·桑塔格。苏珊从了继父的姓。苏珊·桑塔格跟她的妹妹童年的大部分时间都是跟一位不识字的爱尔兰保姆生活在一起,她说她的童年就像“监狱里漫长的刑期”。她喜欢看书,同时能“躲开同学和老师们的喧嚣以及家中盈耳的疯话”。她读雨果、读莎士比亚、读杰克·伦敦,7岁时已经读完了6卷本的《悲惨世界》,14岁的时候读了《魔山》,激动地跟学友一起去跟该书作者、当时流亡于洛杉矶的托玛斯·曼一起喝茶。后来她在《纽约客》上著文回忆说:“他好像觉得两个高中女生了解尼采和勋伯格是很正常的事情。”她跳过三次级,15岁就高中毕业了,校长说她已经超过了她那些老师,再待在那儿是浪费时间,送她去了伯克利,不久又转往芝加哥大学。这时她母亲警告她说,如果她不停止上学就永远也嫁不出去了。她母亲错了。在芝加哥大学,她去听文化史学者菲利普·格里夫的课,10天后他们就结婚了,她17岁,他28岁。她听到一个学生对另一个学生说:“格里夫娶了一个14岁的印第安人。”

格里夫成了她学术上的伙伴。他在波士顿大学研究弗洛伊德,她则18岁就拿到了芝加哥大学的哲学学士学位,后来又在哈佛大学获得了博士学位。1952年她生下一个儿子。1958年夫妇二人分居了一年,桑塔格去牛津做访问学者,在那里她受到了布克奖得主默多克和哲学家艾耶尔的影响,发觉做学生真是引人入胜,“我从来没有像这样年轻过。”二十五六岁的她觉得自己获得了解放,用舞蹈课、跟关心政治的青年聊天将自己迟来的青春期塞得满满的。回到美国后她跟格里夫离了婚,带着儿子、两个手提箱和70美元去了纽约。她的律师说她是加州历史上第一个离婚时拒收赡养费的女性。

桑塔格自己也是从小就非常好学,她说记忆里酗酒的母亲一生中的大部分时光都是在睡梦中度过的,这驱使她一天只睡4个小时。她家里有15000多本藏书,她可以跟人谈论艺术、哲学、文学、电影、戏剧、神经学、心理学甚至教堂建筑。

桑塔格不是一个高产的作家,“她那些最好的论文用自在、随意的句子和段落道出了密集的思想,选择例证就像诗人选择意象一样精心”。这样写作当然很费工夫,几千字的文章她要花上半年到9个月的时间,“30页的论文我写了上千页的稿子,每一页都有30页草稿”。25年的精耕细作造就了6本薄薄的论文集。

上世纪60年代,她著文说越南战争说明“白种人是人类历史上的毒瘤”,1978年她在《疾病的隐喻》中又反对将政治事件比作疾病;1964年,在《反对阐释》的结尾她说:“为取代艺术阐释学,我们需要一门艺术色情学。”在《坎普札记》中说:“坎普的关键之处在于废黜严肃。风格就是一切。”她的写作是一种警句式的写作,弄好了会显得机智、简洁、煽情,弄不好就是自相矛盾、哗众取宠、不知所云。比如“无风险的性爱是资本主义必然的一大发明”,比如“艺术色情学”:人人骨子里都乐意谈性,但谈论色情好像就比谈论性要性感得多,人人也都爱跟艺术沾点边,但惟有桑塔格把色情和艺术叠加在一起,提出了“艺术色情学”。她指责美国的资本主义是建立在大屠杀的基础上的,批判它“失控了的生产率”,而她在享受这个生产率的果实时却从来没有过一丝的犹豫:1964年洛克菲勒基金会的资助、1966年古根海姆基金会的研究员基金,直到1990年拿到无以复加的“麦克阿瑟天才奖”。对她来说,重要的不是真理和立场的一致性,而是风格。桑塔格提供的不是论证,而是一种情绪、语气和氛围。她的学术声誉很大程度要归因于她的激进、时髦而不是智力成就。■

文本之内:苏珊·桑塔格

◎朱朱

我得知苏珊·桑塔格这个名字,是在美籍俄裔诗人约瑟夫·布罗茨基的诗集所附的一篇访谈里,采访者是《巴黎评论》。

问:你最称颂哪些人物?我们已经谈过几位过世的人物。那么依然健在的人物呢?哪些人的存在于你极其重要?

布:……作为作家,我个人相当推崇的人物,苏珊·桑塔格便是其中的一位。她在大西洋两侧是最具智慧的人物,别人论点的终点恰恰是她的起点。我在现代文学中找不到可与她同日而语的精神音乐。

这个评价如此之高,以致我开始去寻找桑塔格的文字,但是,在1990、1991年期间,她的作品几乎没有中译,所能做的就是等待。我们这一代人的阅读史实在是一个值得书写的故事,其中的不少情节类似于侦探小说,在现代文化的世界性迷宫里,通过一些零星的转述、偶然瞥见的片段、书页下方的一个注释等等,我们慢慢地拼凑起它的线索和轮廓来。

到2004年为止,这位美国著名女性的大部分著作都已经浮出汉语的水面。上海译文出版社与译林出版社分别运作了她文论与小说的翻译出版,文集包含了她早期的《反对阐释》、《疾病的隐喻》(与《艾滋病及其隐喻》合为一集)以及20世纪八九十年代的论文集《重点所在》,小说方面则译出了《恩主》和《在美国》。因为她著作的丰富,并且新作不断(譬如去年仍然发表了真对美国士兵虐待伊拉克战俘之事的图像批判文章),工作仍然在进行之中。我从翻译《恩主》的姚君伟先生那里得知,他目前正在翻译她的文集《在土星的标志下》;引为书名的是一篇评述瓦尔特·本雅明的文章,是她为后者的《单向街》英译本所作的导言,此前已被译出,收入在文汇出版社出版的《本雅明画像》一书之中,在当时就给我留下难忘的印象。几年前,她的《论摄影》单行本在中国面世之后,也引发了相当的轰动——既因为她对摄影本身具有非凡的洞察能力,也因为“读图年代”的氛围所及,我国的前卫艺术与传媒行业以摄影为手段的制作亦已渐趋于主流;而在艺术批评家们所征引的西方观念之中,桑塔格与本雅明、罗兰·巴特等一起成为重要的出处。苏珊·桑塔格的创造力不止于文字的世界,延伸而至戏剧与电影之中,收入《重点所在》文集中的《在萨拉热窝等待戈多》一文里,她就曾记录了自己在战争期间前往萨拉热窝导演贝克特此剧的全部过程。

正如我们知道的,在文本之外,桑塔格确立了自己作为一个无比活跃的知识分子的形象,甚而被誉为美国公众的良心。她给予了我这样的一个形象:在文本的世界里更加强调和偏袒想象的特权和心灵的自由,而在文本之外展开积极而直接的行动,抗议、干预和改变社会的所有不公正与黑暗。如同她所论及的西蒙娜·薇依,尽一切可能地站在弱者这一边,以保持整个天平的平衡。

对我而言,阅读她的作品、尤其是她的文论作品是一种美妙的享受,就像一个病卧在床、行动和视野受到限制的人遇见了一个山鲁佐德或者贝阿德丽采式的人物,她的讲述机警动人、不知疲倦,将一座罕有所闻、而且时刻处于变化之中的远方世界带至我的眼前。若不是她,我就不知道杰克史·密斯,W.G.谢巴德,亚当·扎加耶夫斯基,丹尼诺·契斯等等一连串的名字,并且,很难说就能对类似于本雅明、罗兰·巴特、法斯宾德那样的人物有一个相当的认识。桑塔格有别于其他批评家的一点在于她的全面性的视野,几乎是没有障碍地穿越在文学、哲学、文化、政治、绘画、电影、戏剧、建筑以及大众文化的各个领域之间,她自称是“思想和艺术领域的漫游者”,也许,作为一位漫游者,天生就具有缺少深度的危险。有一位耶鲁大学的朋友曾经向我转述过美国的批评家布鲁姆对桑塔格的这种评价,并且认为当时受到桑塔格反对的特里林才称得上真正的大师——但是,无论如何,我很庆幸有这样一个人的出现,她堪称西方现代文化世界的导游者,使我可以领略那么多杰出的人物,那么多伟大或奇妙的创造。我想,仔细地阅读过她的著作的作家们,实在是可以在我们自身的传统、写作与思考的背景里多出一个相对可信的参照系,而非一种对西方的盲目猜想和蔑视。不久前,我在重读《闲情偶寄》中关于“石洞”一节时,想到她所写的一篇文章《梦幻之所》,论及的正是西方园林中的“洞室”。她写道:“在众多常见于园林的景观(雕像、喷泉、华而不实的庞大建筑、桥梁)中,在园林史及其相关艺术史中,最令人心醉、最精致错综的当属洞室。……我们总会由此联想到密室或坟墓。”在她的观感中,洞室以浓缩的形式,强化了整个园林的世界。同时,它又与园林相对。园林的要义是户外的,开放的,明亮的,空阔的,自然的;而洞室的要旨则是室内的,隐蔽的,昏暗的,人工的,经过装饰的。洞室的特点就是经过装饰——有壁画、彩绘粉饰、镶嵌图案或贝壳(如果其主题是水)。这个空间复杂而多样,昏暗而奢华,因而,洞室仿佛从来就是整个园林中堕落的一部分,最不洁、最含混的一部分。借助她的观察与思考,我们可以发现两种洞室的差异所在,西方园林之中的洞室有装饰之好,似乎一座陈列柜,它本身就有舞台之感。但是在我们这里,恰如李渔的文字所述,“空”才是根本。洞室之中的布置最多也不过小石数块,所谓的机巧则是循随自然,营造滴水之声,其完满的氛围在于如同一座幽谷,使人出离尘嚣。

当你走入黑暗的夜幕,玛菱娜,真难想象你走了之后光还会存在。是的,一旦我们明白,真正明白我们都要死亡,天文学就是惟一的慰藉。玛菱娜,遥望天堂的剧院吧。这一段文字出现在《在美国》的结尾处,桑塔格已逝,抄录在此以为纪念。■ 文本文学之内桑塔格反对阐释苏珊苏珊桑塔格