寻找巴黎爵士时代

作者:三联生活周刊(文 / 贾淼)

( Jazz in Paris唱片封面 )

( Jazz in Paris唱片封面 )

巴黎今年比较时髦的圣诞礼物,是一套美国环球音乐公司刚出的怀旧唱片,Jazz in Paris,巴黎爵士时代。环球和昔日法国传媒巨头威望迪的并合虽然早就结束,但借此控股了一些法国唱片公司,环球不过是翻出这些公司压箱底的爵士乐唱片母盘重新制作,就有了这套被爵士乐迷称为绝版珍品的12张CD。在这里面可以找到别处无迹可寻的珍贵现场录音,如吉卜赛吉他大师Django Reinhardt和他的亲密合作者、爵士乐史上难以逾越的小提琴家Stephane Grappelli,两人上世纪三四十年代在巴黎的经典演奏几乎都能在这套唱片里找到。不是爵士迷的,要的是怀旧感觉。四个主题系列,选取的都是足够煽情的地点和年代:香榭丽舍,1917~1949;蒙马特,1924~1939;圣·日耳曼·德普雷斯,1946~1956;还有1956年到1959年的左岸和右岸。

第一站,海明威和菲茨杰拉德。

美国女作家格特鲁德·斯坦回忆海明威初到巴黎的时候:“我记得很清楚,第一次见到海明威的那个下午,他的样子。他是一个相当英俊的青年,23岁。这之后不久大家就都26岁了。那是属于26岁的时光。在那两三年所有的年轻人都26岁。”这次见面是1922年3月,海明威刚到巴黎3个月,拿着作家舍伍德·安德森的信,去拜访这个在巴黎最有名的美国传奇女人。在他之前,比他大两岁、后来写出《美国三部曲》的多斯·帕索斯1919年就在巴黎求学了,他一面在索邦大学上课,一面写自己的小说。还有和帕索斯同年的菲茨杰拉德,带着成名作《人间天堂》和《爵士时代的故事》,正和妻子在塞纳右岸和美国富人们一起挥金如土。海明威每天早晨6点起来写作,晚上的时间基本交给酒吧里的狂欢。他喜欢明快的Be-Bop,在法国诗人科克托呼朋引伴的“屋顶上的牛”俱乐部里如鱼得水;还有那个砖红夜总会,有一头砖红色头发的美国黑人老板娘让他和朋友总能听到世界上最时髦的爵士乐,伟大的乐手西德尼·贝克特和路易斯·阿姆斯特朗经常即兴表演直到天明。1925年菲茨杰拉德完成《伟大的盖茨比》,他和海明威也在这一年相识,然后是一段长达数年的情谊。1926年《太阳照常升起》出版,海明威把他的巴黎爵士时代全部用文字再现了。

第二站,Pigalle的黑人乐手

不记得是谁说过,二三十年代Pigalle就是穷人、艺术家和黑人爵士乐手的“度假天堂”。在蒙马特高地的脚下,Pigalle那一片全是幽暗的小酒吧,很多至今还在,十多平方米的地方挤上十几张桌子,从早到晚热气腾腾。如果到塞纳河边的旧书摊上去翻翻老明信片,也能看到那个年代留下的影像记忆。流传很广的两张,一张是在有名的Pigalle咖啡馆,一个黑人音乐家身穿睡衣手端咖啡在和服务生聊天;另一张,画面上是几个正从Pigalle附近街道上走来的黑人,身上的晚礼服熨得一丝不苟,手里提着乐器箱子,笑容满面。美国颁布了禁酒法令,夜总会门庭冷落,黑人爵士乐手拖家带口到欧洲来求生存,法国人对爵士音乐的狂热和尊敬留下了他们,在那个年代的巴黎,如果一个黑人到夜总会或者酒吧去找工作,老板的第一句话就是:你会表演爵士吗?

(

小提琴家Stephane Grappelli在巴黎演出现场 )

(

小提琴家Stephane Grappelli在巴黎演出现场 )

黑人女舞蹈家约瑟芬·贝克在巴黎一夜成名。1925年10月,在美国贫民窟里长大的19岁少女登上香榭丽舍大剧院的舞台,当帷幕落下,她已经成了巴黎的女王。有个美国乐评人说,从上世纪20~70年代,几乎每一个在巴黎演出和生活过的美国爵士乐手,不管是长是短,都想破解一个谜:为什么这片土地比滋生了爵士乐的美国更加契合爵士乐的一切?“为生命的困境寻找出路,这就是爵士时代”。■

屋顶上的牛

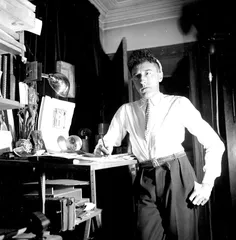

( 作曲家米约 )

( 作曲家米约 )

1920年巴黎香榭丽舍喜剧院新排一出芭蕾舞剧,取了这个稀奇古怪的名字:《屋顶上的牛》。作曲家米约(Darius Milhaud)和诗人科克托(Jean Cocteau),都是当时巴黎艺术界的先锋人物。他们把名字转赠给了一家小酒吧,酒吧后来被尊为巴黎爵士俱乐部的鼻祖和圣地,前卫艺术家的根据地,这才流芳百世了。

米约虽然毕业于巴黎音乐学院,但在专业作曲之前还有过几年外交官经历。1917~1919年,他当上法国驻巴西公使、诗人克洛代尔(Paul Claudel)的副官,到里约热内卢生活了一段时间,在那里他的最大收获是发现了巴西音乐,像桑巴和探戈。回到巴黎后,米约加入法国著名音乐派别“六人团”,他喜欢前卫诗人们甚过自己的同行,常和他们一起混迹于巴黎街巷里的大小酒吧,寻找非学院派音乐元素。1921年一个晚上,在离玛德莱娜大教堂不远的杜佛街上,闲逛的米约无意间走进一个叫Gaya的小酒吧,乐队表演令他感到惊喜:这么小的酒吧有现场演奏已经难得,居然还是刚刚在巴黎兴起的爵士乐。1918年战争结束,在庆祝胜利的狂欢气氛中,美国黑人吉姆·欧罗柏带爵士乐队到法国25个城市巡回演出,爵士乐这才被巴黎时尚界和文学界了解,成为时髦人社交生活的新鲜节目。那晚米约在Gaya碰到的乐手,有让·维纳(Jean Wiener),路易·米歇尔(Louis Mitchel),日后都是古典爵士乐史上占据崇高地位的人物。米约当时就被他们的音乐迷住了,从此每晚都招呼朋友们去Gaya相聚。科克托在当时巴黎先锋沙龙圈子里,名气比米约要大得多。他是诗人,画家和剧作家。1930年以后,他以业余爱好者身份断断续续拍过电影,其中《奥菲斯》三部曲被公认是法国电影史上的经典,和大师布努埃尔的《一条安达鲁狗》齐名。天才科克托对这个小酒吧的推崇很快成了圈子里的时髦口味。毕加索、纪德都是常客,小酒吧名声越来越大,客人多到装不下了。老板决定搬家,新地址选在香榭丽舍附近的一条街上,改成完全以爵士乐为号召的俱乐部。科克托给酒吧命名:就用我那部新剧的名字好了,屋顶上的牛。

( 诗人科克托 )

( 诗人科克托 )

1921年12月,法国历史上第一个爵士俱乐部就这么出世了,有个叫莫里斯·萨奇(Maurice Sachs)的人,1939年出过一本书《那些岁月:“屋顶上的牛”》,回忆在1929年经济危机爆发前摇摆在爵士乐里的那些美好时光。基本上是他10年里的日记。作者当时只算个文艺青年,每天为大师们的一举一动而心向往之。他回忆,几乎巴黎所有名噪一时的人都在那里见到,只有一个例外,就是作家普鲁斯特,他被病痛困在家里,足不出户。“二战”期间,这个莫里斯当了法奸,死得不光彩。他的恶名连累那些“岁月”文字,很长一段时间里遭受冷遇,1987年才有再版。■

巴黎老爵士吧

Caveau de La Huchette:在左岸圣-日耳曼区的La Huchette路上,巴黎最有历史的爵士酒吧之一,1946年开门纳客至今。“二战”结束之后,伟大的爵士歌手Lionel Hampton和Sidney Bechet都曾在这里表演。那种朋友相聚老酒窖的私密气氛现在还依稀可寻。花10欧元买张门票,沿石头阶梯下到地下,就能看到演奏台和热闹的小房间了。

Le Biboquet:也是20世纪40年代的老牌夜总会。在一条不起眼的小街Saint-Benoit上,但附近路口的两个咖啡馆名声极大,“双偶”(Les Deux Magots)和“花神”(Café Flore)。这里驻唱过的Blillie Holiday和Miles Davis也是世界爵士乐的超级大腕。Bilboquet里面装饰华美,充溢着暧昧的性感。

Duc des Lombards:这里是巴黎右岸难得的老爵士根据地,就在最热闹的中央菜市场一带(Les Halles)。现在来这儿演出的美国爵士乐队也都有相当水准,而且一般只演奏经典曲目,原木隔板和天鹅绒座椅带乐迷回到过去老时光。

Lionel Hampton:在马约门(Porte de Maillot)一带,用了美国巨星汉普顿的名字来取名。据说是顶尖爵士俱乐部里的顶尖,没有提前预约根本不可能找到座位。■ 爵士时代海明威巴黎爵士乐艺术音乐时代寻找爵士