找寻中国设计的ID

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

设计的语言从哪里来

王一扬把他在2004年4月推出的服装系列命名为“茶缸”,这两个经过设计、有棱有角的黑色字体被竖着写在纯白的底色上。虽然如今大多数中国本土的服装似乎都刻意地回避着中文商标,王一扬缝在“茶缸”系列服装上的也只是这两个简简单单的中文字。

大概是作为道具的一种,在上海复兴西路王一扬的服装专卖店里堆放着各种大小、形态不一的白色搪瓷制品。不仅仅是茶缸,还有托盘、饭碗或者底下有个金属水龙头的大开水桶,无一例外是纯白色的搪瓷体,上面带一道细细的深蓝色镶边。

“茶缸”这一名称的获得也是偶然,仅仅出于当初王一扬随意在店卡上画下了一个搪瓷缸的简单轮廓。这位出生于1970年的服装设计师曾在逸飞公司担任了4年的女装首席设计师,2002年,他和朋友一起组建了自己的素然服饰有限公司并推出素然(ZUCZUG)成衣系列,这一初创品牌如今在类似上海伊势丹这样一些商场里销售并在全国有近10家专卖店。

“中国是落后的设计小国,我们所有的设计都是试图拼命接近国外好的设计,这样的模仿过程是不可避免的。但是模仿到一定程度,你会想——我到底要做什么样的东西,我的语言又是从哪里来的?”

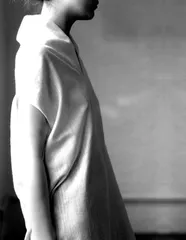

( 王一扬试图从自己的生活环境中寻找设计依据

)

( 王一扬试图从自己的生活环境中寻找设计依据

)

当王一扬置身于比利时安特卫普小城时,他最深的感触是因为这样的国家、这样的城市所以产生了类似马丁·马吉拉(Martin Margiela)这样的设计师,他说:“实际上,所有好设计师的语言都是从他的国家与环境里出来的,没有例外。”

今年37岁的张达有着和王一扬类似的工作经历,这位出生于西安的设计师如今正在上海组建个人的服装工作室。

( 张达将自己的服装定义为简单的复杂 )

( 张达将自己的服装定义为简单的复杂 )

和服装设计师的谈话中,有几个名字会像无法逃脱的咒语一般反反复复地出现,比如山本耀司、川久保玲或者马丁·马吉拉。王一扬和张达都不讳言这些服装大师投射在他们身上的巨大影响,张达说:“我们现在努力在消除的,正是他们的影响。”

设计的依据是什么

王一扬办公室的窗台摆放着很多小玩意儿,都是些他收集来的普通生活用品,比如一小块被包在宣纸里的国画颜料,几片外滩渡轮上过江用的圆形筹码,一些很便宜的彩色塑料小篮子,或者一把朵云轩的扇子,同样是白色的扇面上镶一道深蓝色的边,“朵云轩监制”几个字像纸币上的水印一样被淡淡地夹印在中间。

当王一扬试图从自己的生活环境和生命记忆中寻找他的设计依据时,他把更多注意力固定在了上个世纪70年那个低物质的年代。

“茶缸”2005年春夏女装系列中,大部分服装是用纯棉蓝布和白色针织布为材质的。这种在70年代工装制服中被用得最多的蓝布是王一扬从上海杨浦区的一些老布店里找来的,挂在布匹上的标签还是“文革”前印制的。

王一扬在北京街头拍下一些老头老太的形象,着大汗衫、摇芭蕉扇的老头或者穿蓝布大褂戴白布帽的老太太,从老头老太的形象中脱胎出现代女装的设计听起来是一件匪夷所思的事情,在王一扬的设计中,可以是一件类似中山装的深蓝色外套搭配一条吊脚裤,或者无袖女士背心有着像老头衫一样松松垮垮的低开衩,纯棉蓝布和白色针织布的搭配加上明朗干净的服装线条,让人想起朵云轩的扇面。

传统服装的白棉衬布或者戏装的某些元素进入他的设计,将过去上面印着“上海旅游”的老旅行包转化成线条简洁的黑色牛皮拎包,或者从过去女孩子的布鞋上取下金属扣袢配上细细的黑色真皮带子,就成了一副漂亮的手镯。

如何找到中国的感觉

张达曾经做过7件外形全部是圆形的T恤,最基本的设计元素就是一圆和一横;他也曾从批发市场购买了20多件标准的男式衬衣,将它们改制成15件女装的上衣、半裙或者连衣裙。“从一个特别简单的想法开始,最终变化出复杂的效果,这是我试图做的事情。”张达说。

张达认为,西方人希望通过服装将身体显露出来时,而中国服装的作用却是将身体掩藏起来。他尝试了一个全部以平面裁剪完成的系列,所有的衣服一旦平放,完全是平平展展的效果。他说:“一件衣服平摊着是一个样态,一旦穿在人身上就呈现出剧烈变化的效果;看似貌不惊人、平淡无奇,但背后藏着东西,所谓意高而笔简,这也是典型的中国人的思想。”

王一扬说:“中国人穿衣服的尺度跟别的国家不一样,穿出来的形都有点窝窝囊囊的,这是一种很微妙的感觉,和中国人的体形、历史传统以及精神状态大概都有关系。”他提起在苏州农村看到一些水泥盖的新房子,由于整个巷子的宽度、楼房的尺度高度甚至门的尺度都和老房子一模一样,“这些新房子没有雕花青砖门上也没有装饰,但你觉得它非常非常的中国,因为它的尺寸和空间关系保留在那里了,这是表面下最本质的东西。”

在找寻中国设计师身份的过程中,无论王一扬还是张达都刻意地躲避着符号化中国的僵硬,张达说:“我觉得很多东西需要通过做,一点点把它找出来,一点点使它变得更强。”■

低物质的70年代

三联生活周刊:你是如何考虑从你的服装上体现中国感觉的?

王一扬:我希望能够在衣服的比例尺度上找到这种感觉,就像建筑,东方和西方、中国和日本的建筑尺度是不一样的,我想在服装尺寸上找到自己的特点。我自己是喜欢很舒展的线条,但同样的舒展,东方和西方的舒展也不一样,所以我必须要找到一种尺寸的依据。

三联生活周刊:上个世纪70年代的生活如今成了你的设计依据?

王一扬:我想利用70年代的某种状态,我只是利用它而已。对我来说,无所谓这是表现70年代,每一种素材都有可能。

三联生活周刊:你会如何描述你印象中的70年代?

王一扬:有点单调,非常朴素,非常低物质,可以说是没有特点的特点。

三联生活周刊:你迷恋那个低物质的70年代吗?

王一扬:不能说迷恋,只能说有感触。目前这个阶段,我可以从里面找到很多想法。因为我想要一种很朴素的东西,那个时代的东西能吻合我的想法,在我是有直接感受的,这种感觉相对来说更真实一些。模仿西方我只能从形式上去模仿,没办法做到内在的沟通。

三联生活周刊:所以你更在意中国的设计和中国的设计师是什么样的?

王一扬:你既不要特别去强调自己,也不能让中国变成你的一个负担或者标签,设计最主要还是你必须很诚实。如果你很真实,自然就会把你的状态与环境从设计里表达出来。

三联生活周刊:你会如何评价你的服装?

王一扬:我的衣服不是表面的时髦,我希望它有点绵的感觉,绵延不断的绵——就是那个人表面上很柔和,不是很冲甚至隐在后头的,但绵里藏针,有个韧劲在里头。■ 设计设计公司张达找寻ID中国服装