大雾,城市新症候?

作者:三联生活周刊(文 / 蔡晋范无盐)

雾总是伴着工业化而来。治雾不是一个城市、一个地区的事情

大雾让出行的乘客滞留

更有害的雾灾

“不要怀疑,这就是北京的雾。”坐在国家气象局办公室的王强研究员,指着一瓶又黑又稠的水,这样对记者说,“你别看它白茫茫的,收集起来融合成水了,它就这个样子。”

“可怕的并不是那些黑乎乎的东西,而是这些雾水里面的有害化学成分,我们对北京的雾收集,研究出来的结果连自己都感到惊讶,从雾的污染程度来说,北京已经是全国雾害最严重的地方,超过了天气条件更适宜的重庆。而紧接着是平顶山、阳泉、太原。这些地方有什么共同特点啊?它们都是产煤区,哪能说和污染没有关系呢?”

大雾在国际惯例上被归为灾害性天气:大雾经常造成高速公路封闭、航运中断、机场关闭、航班延误,甚至可引发重大交通事故。大雾天气,人们在呼吸时感到胸闷,容易造成心血管、呼吸道疾病患发几率大大增加。大雾对电力网的危害胜过万钧雷霆,由于湿度大,极易破坏高压输电线路的瓷瓶绝缘,造成“污闪”频发,电网解裂,大面积停电。

“危害不仅于此。”王强研究员说,“我们是没有研究出因为污染产生的雾到底对人本身、对社会会产生多大的灾难,毕竟雾的成分太过复杂了。但有一些事实告诉我们,大雾的危险是极大的。”

从1989年对重庆的研究开始,王强对雾的追踪已经十几年了。“1999年我们到几乎没有受过污染的西双版纳采集了雾的样本,再和北京的一对比,发现问题的严重性了。比起西双版纳的雾,北京的雾在PH值上被没有太大差异,但是,很多人想不到的是,里面的离子数甚至是上百倍了。也就是说,正因为含有的物质太多了,两相抵消了。形势显然有些严峻。”王强研究员把一个表格拿给记者看,“在当中你会发现,北京的雾中所含碳酸根和硝酸根,是西双版纳中的上千倍,换句直接的话说,就是雾中含有比西双版纳多百倍千倍的二氧化硫、氮氧化物(NOX)这些有毒污染物质。”

“比起伦敦烟雾事件和洛杉矶的光化学事件,北京的雾当然污染没这么厉害,但是北京的污染源众多,是世界上少有的复合型污染状况,而当时伦敦是发生在煤炭工业是经济主动力的时候,二氧化硫是主要污染物,后来建了核电站,问题也就解决了。美国的问题在于汽车排放的汽车尾气,后来他们实施了交通管制。现在的中国这些情况都有。”王强说。

北京今年的几场大雾,尽管及时封闭高速公路,仍然避免不了重大交通事故发生

更持久的雾灾

“中国雾在1976年最低,只有60多天,而随着1976年的开始,中国雾出现的情况迅速攀升。到了1995年之后,基本在180天到210天左右波动,当然,这是以比较严格的角度去换算的。”王强指着电脑上的数据表说,雾的形成需要凝结核,以前的雾都是通过自己内部的结晶凝结,而工业污染的出现,提供大量现成的凝结核,也就是说,只要一有水气了,就能成雾,但是水气一年也就来那几次,所以到1995年之后,雾的次数没有增加,但时间变长了。

记者从中国气象局得来的消息,北京全年的雾天一般为10至33天。王强教授对此解释说,这个统计可能只包括水雾本身,而他统计的则包括霾。霾又叫做青雾,是空气污染物囤积形成霾,它也造成能见度降低。

王强说:“以前一场雾就几个小时,也难得几场大雾。原因还在于污染,我们在研究中发现,近几年雾的颗粒小了,密了,这是因为凝结核多了,所以雾感觉变得能见度更低了,而雾持续时间越来越长,有一个复杂的过程,我们现在还在做调查。通过对中国雾的探测,我们发现,雾在进行一系列的变化,就是水雾转化成霾(青雾),又结合水气转换成雾,如此循环,所以你会感觉雾不来则已,一来就持续好几天。”

“你注意到没有,这是北京今年出现的三次重大污染,而它对应的恰好是北京的三场大雾。”王强研究员拿着一张表格给记者看,在这张描绘北京污染空气指数的图表中,今年的2月、10月、12月分别是三个明显的高峰,北京的空气污染指数都逼近400。

“这就像一个高压锅和搅拌器”,王强打了个比方,“近地面水汽饱和,空气湿度大,随后的冷性高气压系统带来晴好天气,再加上风力比较小,降温异常明显。深秋初冬时节,昼夜温差加大使水汽极易凝结,而晴好天气又提供了了足够的扬尘颗粒作为水汽凝结核,同时,由于风力不大,污染物得不到扩散,使空气中的悬浮颗粒物增多,这些条件都促成了大雾的形成。高气压盖在上空,就像一个盖子,同时还有一个现象,以北京为例子,北京的建筑是一环都是低建筑,二环开始有一些高建筑,三环后高建筑更多了,这就像一个锅子,你想想那种场景,由于城市构造中间低两头高,污染物不断从中间升上去,碰到了高气压的盖子,又往两边走,沿着两边又回到中间,这分明就是一个高压锅,污染物不断在里面搅拌。”

“现在的状况是,由于天气的缘故,一有水气就产生雾,一有雾,一方面从水雾到干雾不断循环,再有,由于城市、地形构造的原因,污染在雾中得到完全的搅拌。”

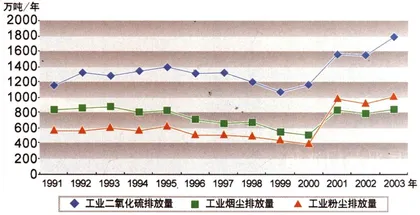

1991~2003年全国工业二氧化硫、烟尘、粉尘排放量比较

城市化和工业化的双重症候

为了缓解污染压力,北京目前实施的是所谓“进三退二”,进第三产业,把第二产业推到郊区去。“实际上这只是眼不见为净,这边产生的粉尘一飘,还是会浮到北京上空,引发大雾。”齐建国说。

2000年,这是齐建国教授提醒记者注意到的年份,“从2000年开始,中国的雾问题开始凸显,根本原因是从2000年开始,中国的快速城市化拉动钢铁、水泥的产量突然激增,而这些排放的污染一下加剧雾的产生”。

他有个数据,2000年全国二氧化硫的排放量是1300多万吨,2003年已经达到1800万吨,2004年更是突破2200万吨,而业内认为中国这片土地能承受的是1200万吨。2000年全国工业烟尘的排放量是400多万吨,2003年已经达到1000万吨,工业粉尘的排放量是500多万吨,2003年已经达到800万吨。而这给雾的形成提供了大量的凝结核。

“实际上,中国雾的形式比起国外还要相对独特一点,中国的雾是大面积的,从华北到华南,整整一大片,这和中国城市化的独特进程有关。众所周知,以前因为历史原因大量发展乡镇企业,乡镇企业小,因而很多设施根本跟不上。实际上,城市是工业的发展需要,工业发展需要集中处理污染,集中构建交通网以及组织共同市场。中国大力发展乡镇企业是反城市化的,所以造成现在的局面:企业大都小而且分散,根本没有集中处理污染的能力,毕竟要由小企业自己承担污染处理设备是不可能的。”

“所以现在中国等于从上到下,从里到外,都有一根根小小的烟囱在排放烟尘,当然全国上下都有雾了。污染不是孤立的,治雾也不是孤立的,雾的出现不是一个小区域,而是一大片地区浓雾连天。这不仅仅是一个城市、一个地区的事情,它需要与其相连的一个大范围区域的协同作战。因为从环境污染上讲,空气是流动的,污染源是可以扩散的,天空没有像城市一样被分割成一块一块。”

齐建国教授还不无担心地指出,未来一个时期内,国内投资和消费都将对重化工产业形成强大的需求拉力。在投资领域,城市化建设和农村基础设施建设都将对重化工产业形成巨大的需求。在消费领域,居民的需求增量将在很大程度上集中于汽车、住房等以重化工产品为基础的产品上。经济增长对能源、钢铁、有色金属、水泥、化工等高能耗、高污染排放的产品的依赖性将会很强。这些很大程度上是以牺牲生态环境为代价的。这表明,未来我国的生态环境压力将会日益加大。

“90年代中期的经济增长有2/3是对生态环境透支的基础之上实现的。目前经济学界和环保学界都已经共同认识到,在我国,良好的生态环境已经脱离作为经济外部的没有经济价值的自然存在形态,转而成为经济内部的生产要素和生活要素之一。符合人们健康需求的良好生态环境已经不再是天然的产物,需要投入资源进行不断的‘再生产’。良好生态环境的高度短缺已经成为制约经济增长的重大结构问题。结构危机由过去的经济内部产业结构失衡转变为经济整体增长与原来的‘外部条件’之间的失衡。美国学者布朗称之为‘环境泡沫经济’。这是一种新的危机。”

北京已经是全国雾害最严重的地方。汽车、住房、高污染排放品让生态环境压力日益加重

中国的除雾运动

12月1日,正在气象局上班的王强接到人工影响天气办公室同事的电话:“我们正在你的上空。”王强抬起头一看,一架直升飞机正在头上盘旋。这架飞机12月13日再次起飞,目的是一样的。“这是消雾实验的一部分,它的原理在于撒播催化剂使雾快速冷却凝结落下。实际上中国一直在努力进行实验,我们在王府井等很多地方都设置了探测气球,细心一点的人就可以发现。事实上,从50年代开始,中国一直在进行雾的研究,在这一方面应该说是走在世界前列的,特别是近年来,已经把雾和生态环境结合起来研究了。据我知道的,今年自然科学基金关于雾就有6个项目了。”

最近的一个项目就是,采集12月以来北京几次大雾的研究活动,主要研究者就是王强教授。

“中国对雾的治理显然是有预先准备的,你看天气预报不是开始有了关于雾的报道?早在90年代,相关部门确定重点研究所谓的四大灾害,就把雾列入其中。”

“雾是高度工业化必然出现的结果,传统的消雾主要是大量播洒催化剂,或者利用飞机发动机的强大风力吹散雾,但这显然耗费成本过大,这是和大自然拼能量,根本拼不过。但是在现在的新技术下并不是不能解决的,我个人就想到投巧的一个办法,雾一般就那么几天,如果在水气到来的那几天,暂时关闭相关重大污染源的排放,过不了多久雾就会散去,不会造成持续大雾和重大污染。”这个建议王强教授曾在2000年作为提议上交北京市政府,当时孟学农副市长给了回复,并颁发了“好建议奖”,发了一个文件给有关部门。

“对于雾中国已经很重视了,从中央到各级都有相应的研究队伍,也推出了蓝天工程等实施计划,但是可惜的是,有关部门还不能和相关科研部门更好地联系结合。”王强说。