话题:一个人的景观

作者:曾焱(文 / 曾焱)

广告和景观弥漫渗透所有地方

公交车鲜艳的图案包裹,变成流动的广告牌

在他弃世十周年纪念日,法国思想家居伊·德博尔突然被他的同胞们怀念了,这是即便盛名之时也未曾得到过的礼遇。11月30日前后,不少法国报纸的文学版或者社会科学杂志、网站都在评说这个人的“景观理论”。一向持重的《费加罗报》也断言:近年里,不管赞成还是反对德博尔的学说,几乎每一家报纸杂志的时政评论员都在频繁使用“景观社会”这个概念,这是无可回避的事实。对于正在彻底商品化的社会,你还能找到更好的语言解剖工具吗?

1967年代表作《景观社会》(SocietyofSpectacle)出版时,德博尔36岁,正乐此不疲地带领一个叫做“境遇主义国际”的组织四处开炮,最初抨击艺术,然后是全方位的社会批判。《景观社会》实际上就是他们的思想纲领。德博尔认为,无意义的表演式的消费,这就是景观。人与物的关系在现代境遇中经历了从存在到占有然后到炫耀的演变,最后形成以炫耀为目的之“景观社会”。在景观社会中,原来那种以政治强制和经济手段为主的统治方式已经被文化意识形态的控制所取代,通过文化设施和大众传播媒介构筑的弥漫于日常生活中的伪真实出现。而境遇主义国际的任务就是向大众澄清他们无意中所做的事情,以拒绝的姿态改变日常生活,摆脱惯性,从而改变权力关系,达到改造社会的目的。

德博尔对消费社会的描摹深刻入骨,这也是他理论的生命力所在。在他看来,商品消费一旦成了人们生活的主题,也就成为整个社会的日常伦理标准。德博尔提出的“景观”概念向人们展现了消费社会里商品和媒体共同制造的华丽景观:广告变成一种主要的社会力量,电影电视主导着人们的生活方式。当人们满足于这些“实实在在”的商品时,自我意识和个体存在其实已经被虚假的幻想消解了。

在穷困和无人关爱的状况下度过童年,这可能是青年德博尔和法国战后“美好时代”享乐气氛格格不入的原因。1951年怀揣高中毕业文凭的德博尔在戛纳电影节上碰到了伊西多尔·伊苏,这个来自罗马尼亚的诗人是当时欧洲文化界的前卫人物之一,他创立的字母派(Lettristes)当时风头正健,他们要求打破艺术常规,主张创建用音乐和字母作为基础的艺术,把字母和呼吸声、呼噜声作为独立的音符来处理,林林总总加起来有一百多种。在那一年戛纳电影节上,伊西多尔·伊苏送展的就是这样一部奇特的电影:《唾沫的痕迹和永恒》,画面东拼西凑模糊不清,画外音全部是拟声以及没完没了的独白,放到片尾时候已经令人无法忍受。但是德博尔却被迷住了,他加入字母派,并开始制作自己的电影。对公众推崇的那个时期的所有大导演他都不屑一顾,1952年他带到戛纳一部比伊苏更加惊人的作品——《为萨德呼号》。影片以这样几句旁白开头:“没有什么影片。电影死了。这里不可能再有什么影片。如果你很想看,那就去讨论现场吧。”接下来,观众看到的是一部没有图像的电影,银幕始终空白,偶尔插进很短的字幕——民法条款,随心所欲的自言自语,听不清的对白。影片在最后长达24分钟的沉默的黑暗画面中登峰造极,它似乎想表明,在所有的结局里盲目是最令人无法忍受的一种。

德博尔从字母派那里不只是接受了一种艺术上的所谓概念,他照单全收了一种生活形态,由此开始了他在左岸圣-日耳曼-德普雷斯一片带某种标识性的几年。他出入那些不怎么正经,用我们现在的流行词语说有些“咸湿”的咖啡馆,那里充斥着职业可疑的女孩以及男女混混们。就在处女影片为他赢得名声——不管是什么名声——的1952年,德博尔趁热打铁,从字母派里拉出自己的追随者发起“字母国际”运动,这也是后来著名的“境遇主义国际”的前身。“字母国际”推出一本刊物《Potlatch》,刊名是“印第安人交换礼物的宗教节日”的意思,他们在这本免费赠送的杂志里向几乎所有地位显赫的艺术家发起攻击,比如超现实主义领袖安德列·布勒东,安东尼·阿尔托,还有被龚古尔文学奖看好的作家朱利安·格拉克,在他们笔下不是“轻浮”,就是“僵尸”。1959年,自认为是真正电影人的德博尔制作了第二部电影,片名长且古怪:《在比较短的时间单元里穿越某些人的过道》。从日常生活中偷拍陌生人,从广告片和新闻片里截取片段,这些构成了影片的全部内容。几乎所有当年的影评都认为该片是对艺术的反动,可是德博尔不在乎,他对那些表示不满的观众粗鲁地回击道:“如果你想要艺术,那就从电影院里滚出去,到外面搞艺术去吧!”

1967年,德博尔的代表作《景观社会》出版,舆论说,这是他第一次没有以作秀的姿态为自己赢得名声和关注。接下来的1968年成了德博尔和境遇主义理论的释放舞台,五月学生运动深受《景观社会》观点的影响,其中的一些文句被学生们写在大学校园和拉丁区街道的墙面上——这也算继承了德博尔的衣钵,他在1953年刚刚成立“字母国际”的时候,也是用在墙上写标语的方式来吸引公众,他最著名的标语作品是在塞纳街上写了一行大字“不要工作”。

1971年和制片商吉哈尔·勒波维西(GerardLebovici)相遇在德博尔的一生中占据了极大的分量,最大的幸福和最深的伤痛都来于此。对于两人之间的这份友情,很多文字用了这样一些形容词:至死不渝,神秘,难以解释。勒波维西名下有一家新闻通讯社,一家出版社,德博尔的全部文字作品和影像作品都由他资助出版或者重新发行。此后他又买下一家电影厂Cujas,仅仅为了让德博尔能够随心所欲地创作个人风格的影片。从1983年10月到1984年4月,Cujas电影厂提供一切资金给德博尔进行实验而完全无视市场反应。德博尔拍了他的最后一部电影,比他从前所有的作品都更加晦涩,谜一般的片名是用拉丁文写的,回文结构,顺读倒读都相同,几乎无人能懂。

他确实没有让步,尽管悲剧随后就发生了——1984年勒波维西被人神秘杀死,到现在也是悬案一桩。德博尔被无端被牵连进去,警察对他进行了讯问,报刊上全是传言和猜测,关于他和勒波维西之间的关系也出现了各种版本,有人说他用自己的极端理论对勒波维西进行了洗脑和控制,有人说他和当时臭名昭著的意大利红色旅有瓜葛。德博尔的回应是自杀式的决绝:有生之年拒绝在法国境内放映自己的任何影片。面对更猛烈的媒体攻击,他在1985年用一篇文章做答:《吉哈尔·勒波维西被害》,使谣言渐渐消散。

1994年11月30日,德博尔在卢瓦河畔的香博尔城堡自杀,63岁。遵从他的遗言,所有他未完成的手稿都在死去的那个晚上付之一炬。他的骨灰撒在巴黎塞纳河中西岱岛的顶端,与他怒目相向了一辈子的媒体突然给了他一个名人应有的身后赞语。“这样的死法,为他赢得了比意外死亡更多的敬意”,这是德博尔1989年在他最后一本著作《褒词》里对小说主人公命运的感叹,回头看看像是写给他自己,一语成谶。

以挂在棒上的红布戏弄牛

斗牛士被袭

毕加索·红树西岸

毕加索独尊红树西岸

2004年11月25日,一向在中国地产界独立特行的百仕达地产在深圳威尼斯酒店郑重向媒体宣布“毕加索版画原作中国巡回展”将于12月5日从百仕达·红树西岸上善生活馆拉开序幕。

这是中国乃至亚洲有史以来最大规模的毕加索原作展,更是毕加索这位二十世纪的艺术巨匠第一次来到深圳,来到红树西岸。

本次展出的265件毕加索原作共分八大系列,横跨大师近半个世纪的创作生涯,完整的见证了大师一生不断创新的创作风格,这些作品大部分来自法国毕加索基金会,更有部分难得一见的珍品是经过意大利文化艺术中心和法国洛代沃博物馆经过长达一年的努力从欧洲各国私人收藏家手中租借而来。其中《三角帽》系列共三十三幅作品自问世以来的八十四年早已为各国收藏家和机构分别珍藏,绝少能以完整的系列对外公开展出,意大利文化艺术中心主席维琴佐·桑弗先生表示:即便在欧洲也不可能一次观赏这么多毕加索原作。

红树西岸眼中的毕加索

“艺术本是为人而生,建筑亦是如此。然而不同的艺术和建筑却要寻觅自己的知音。”百仕达地产副总罗雷说。“我们两个专门服务红树西岸的国际公关公司几乎每个月都向我推荐不同的营销活动方案,我需要那些能够让红树西岸和他未来的主人能够互相识别互相吸引和仰慕的方法。”

毕加索给了百仕达人启示,他举世公认的地位来自于不断探索和追求创新的一生。他永远在思考、在突破、在变化、在发展,他的作品和他的生活一样没有丝毫的清规戒律,没有固守的传统观念,他无时无刻不在超越着自己。他那惊人的超前意识中隐藏着对人性和未来洞察的敏锐和天赋,让人在惊叹之余不得不深深折服。而这正是百仕达·红树西岸所推崇和追求的境界和方式。

毕加索一生在不同的阶段探索过多种不同创作风格,每一次都从未期待得到全部的喝采。他忠实于自己的心灵和感觉,最终却感动了整个世界,成为第一个生前见到自己作品被收入卢浮宫的大师。红树西岸相信正如大师的艺术魅力将长久地感染整个世界,毕加索一生所彰显的独特个性和精神气质也将在红树西岸未来的主人身上找到印证和共鸣。因此对于红树西岸毕加索画展的每一位亲历者而言,在红树西岸这样一个独特的环境中见证毕加索的同时,他们也将在毕加索的眼睛中看到红树西岸和自己的影子。

从某种角度而言,好的城市建筑就是一件艺术品,或者说好的城市建筑一定是建造者抱着艺术创作的态度去完成的。对百仕达而言,红树西岸正是他们创作的艺术品。因此从这个意义上说,我们有理由相信,当红树西岸选择了毕加索,毕加索也将选择红树西岸。

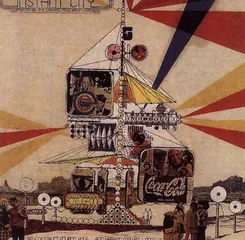

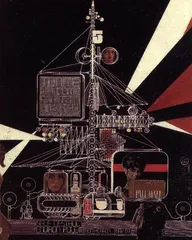

20世纪60年代英国前卫建筑团体“建筑电讯”也深受“景观社会”理论的影响。图为他们激烈抨击的“速食城市”景观

1.法国思想家居伊·德博尔(左)

2.1957年“境遇主义国际”团体合影

3.居伊·德博尔代表作《景观社会》

4、5.字母派创始人伊西多尔·伊苏及字母派出版物