“恐怖”的文学生意

作者:三联生活周刊(文 / 徐海屏)

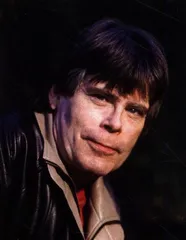

恐怖小说让斯蒂芬·金名利双收

斯蒂芬·金1974年作品《嘉丽》

斯蒂芬·金2003年新作《卡拉之狼》

拓荒恐怖文学

12月3日至4日,一场名为“中国类型文学研讨会”在北京昌平小汤山召开。像任何一场普通的文学交流会一样,携带着旧作新作的各路作家同文学评论家、出版机构圆桌座谈,“交流创作经验、探讨作品价值、共商市场拓展”。

新华出版社副总编辑张宝瑞、《青年文摘》彩版主编周德东、《法制晚报》副主编程赤兵、《天府早报》新闻中心副主任余以健、曾以纯文学创作称名的福建军旅作家李西闽、北京文艺电台台长沈泓等出席了此次会议。除了模糊的“类型文学”这个名头,单从会议的人员结构很难看出这场会议的主旨。

其实如果会议发起人北京有容文化有限公司总经理花青胆子再大一点,将“类型”换为“恐怖”,那么此次会议的名称与人员组合便不会显得这么暧昧。

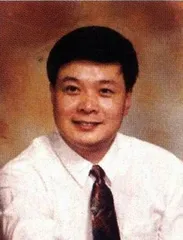

张宝瑞,“文革”手抄本文学代表作家之一,代表作《一只绣花鞋》为其奠定了当代恐怖文学第一人的地位。

周德东,2000年曾参与策划中国本土第一套恐怖小说“773恐怖系列丛书”。

程赤兵,笔名老猫,发表在《收获》2003年第一期的《我睡不着》让悬疑恐怖小说看到了跻身严肃文学行列的希望。

余以健,北京广播电台文艺台“午夜拍案惊奇”栏目如今在台里53个栏目中收听率上升到第6位,其恐怖小说《背后有人》等功不可没……

“恐怖小说”让这些身份各异的文人身处同样的境况——恐怖小说的文学身份之辨以及模糊的市场前景。

中国的出版市场对恐怖文学的规模化运作开始于2000年。

1999年以写散文见长的周德东辞去了在《女友》的工作,开始先与人合作在湖南策划了一本名为《夜故事》的恐怖杂志,由于投资问题,该计划胎死腹中。“突然之间失了业”的周德东带着妻子孩子决定北上。在北京应聘了几家文化单位未果后,已经有十几本书出版记录的周德东放弃了常规工作,打算在家写恐怖小说为生。周德东说,“就为了一个非常俗的目的——因为当时没有人做这个。我想我能在这个领域冲起来,而且要一冲到天”。

2000年周德东拿着书稿跑出版社,最后找到了曾在《女友》共过事的花青。与周德东所考虑的一样,花青看中的也是恐怖小说这个市场的零起点与处女地效应。

花青希望自己的“有容”能够做成一个“小而独立的百年老店”,但在目前体制下,中国的民营文化公司无论是资金还是内容资源方面都处于劣势,在无法用大量资金重金打造的条件下,“有容”惟一能考虑的出路就是寻求“内容资源的吸引和垄断”。恐怖文学领域的“零门槛”、“处女地”让花青觉得自己为“有容”找到了一条便捷的发展道路。在市场还没有做熟的领域还有机会“把全国最好的恐怖、悬念小说作者吸引过来”,“这些作者就是品牌的保证”。

2000年前后,就在周德东试图将恐怖文学“抢注”为自己的创作品牌的时候,全国出现了一批作家或者开始,或者转型来从事恐怖小说的写作。看到创作领域的小气候已经形成,而此时恰好周德东又送来多部成稿,花青便决定将“本土恐怖小说”作为“有容”的品牌点。花青与曾引进美国畅销小说家斯蒂芬·金恐怖小说的电影出版社最终在2000年推出了被称为“中国本土第一套恐怖小说”的“773系列”。

张宝瑞

张宝瑞代表作《一只绣花鞋》

“斯蒂芬·金”幻想

周德东坦白地宣称自己就是想“靠恐怖小说赚钱”。

与周德东一样,在对“恐怖小说本身”以及智力游戏的热情之外,大部分创作者对恐怖小说的创作动力很大程度上都来自于被誉为“当代恐怖大师”的美国恐怖小说家斯蒂芬·金的传奇经历。

斯蒂芬·金的每部小说发行量都在100万册以上,在80年代美国最畅销的25本书中,他一人便独占7本。

1974年,这个大学毕业以后还买不起稿纸只能用牛奶发票的背面来打文章的男人在26岁时发表了恐怖小说《嘉丽》,从此他就让自己的一生远离了贫困。32岁那年他便依靠版税成为了全世界作家中首屈一指的富翁。

从1974年的《嘉丽》到2003年的新作《卡拉之狼》,史蒂芬·金在30年间发表了200多篇短篇小说和40部书。其短篇小说《黑衣人》曾获得欧·亨利奖。他的作品已被翻译成33种语言,印行于35个国家,总量已经超过3亿册。多部作品被改编成电影电视剧,1994年的《肖申克的救赎》曾获得7项奥斯卡奖提名。

2000年,斯蒂芬不愿意再继续“受到出版上的盘剥”,在网站推出了e-book。第一部基于网络平台发布的恐怖小说《骑着子弹飞行》,在网站发布后不到三天时间就有约50万人递交了申请。一家网站因接到的申请过多,而不得不增加了6台服务器。

美国恐怖小说领军人物格雷汉姆·马斯特顿观察到恐怖小说成为颇受初习写作的年轻人欢迎的题材时曾指出,“部分原因是由于斯蒂芬·金巨大和显而易见的成功”。

最重要的是,30年的时间修得正果。2003年底第54届美国“全国图书基金会年度奖”颁发给斯蒂芬·金“美国文学杰出贡献奖章”及奖金1万美元。历史上曾获得该奖章的有索尔·贝娄、菲利浦·罗斯、阿瑟·米勒、托尼·莫里森。

这个身高6英尺4英寸、体重200磅,用恐怖小说来“发泄从童年时代起蕴藏在心中的仇恨和愤怒”,且名利双收的文坛“疯子”斯蒂芬·金对于十年前还是空白一片的中国的恐怖小说市场而言,无疑更是一个指标性的人物。

在这次研讨会上,人民文学出版社《中华文学选刊》的负责人王干指出,在某个类型的文学领域中出一位大师,能够获得公众的认可,这个类型才能在文学上站住脚,否则就是泡沫。在王干看来目前中国悬疑恐怖小说中,显然还缺乏这样一个领军人物。

作为出版商,这也正是花青最为焦虑的事情。直到现在恐怖小说都不是一个能够产生丰厚利润的项目。在“有容”每年策划的几十本图书中,恐怖小说只占不到10%。四年多的时间里“773系列”一共出了11本恐怖小说,两本悬疑小说,一共销售3万套左右,发行状况最好的单本也只能发到3万册左右,离目前国内基本的畅销书指标5万册还有一段不小的距离。花青说如果图一时赚钱,现在的条件下策划别的书都可能比恐怖小说赚钱,“一本破彩票的书很轻松就卖了十几万册”。

花青告诉记者,在现在的市场状况下,不可能实现依靠恐怖小说赚钱。经营了四年的“773系列”的利润在公司总收入中只占1/3,“‘773系列’也仅仅做到了自养自支的程度”。之所以一直维持着,是因为“773系列”还一直能保持住长销书的位置,一直在市场上生存着。“虽然不赚钱,但是品牌在”。

目前创作恐怖小说作品数量最多的周德东对发行量也很不满意。按照周德东最初的构想,恐怖小说能够带给他的收益应该在他的总收入中占到70%的比重,但是目前这个比重的一半都没有达到。周德东觉得当初构想的“靠恐怖小说赚钱,这在中国暂时还是遥远的未来”。

“有容”拿出了20万元设立针对恐怖、悬疑小说的“773文学奖”,花青希望在这个大奖的刺激下,2005年能出来几本畅销的恐怖小说。为此“773文学奖”的参评资格还是设置在了畅销指标5万册,而目前还没有一本恐怖小说能够销过4万册。

美国伊普索斯图书信息(IpsosBookTrends)公司一直在做读者的图书消费状况跟踪调查。伊普索斯公司的数据表明,2003年在美国销售的所有小说中,34%属于言情小说,6%属于幻想类和科学小说,19%属于神秘小说和恐怖小说,只有25%属于“普通小说”,即包括了更少的属于文学类小说。

巨大的蛋糕摆在面前,谁不想分一杯羹?

然而就在这次会议召开前几天,花青接到北京西单图书大厦的通知,为了树立健康书城的形象,“773系列”与反腐小说、含有情色成分的小说一起被清理出书城。老猫称这为“悬念恐怖小说面临‘恐怖’局面”。事实上,之所以打着“类型小说”的旗号,不过是因为花青与所有与会作者都希望“恐怖小说”首先能有一个合法的名份。

中科院心理研究所王极盛教授所指出,人天生具有对恐惧这种消极情绪的排斥。恐怖小说、电影被接受并非是人对体验恐惧的渴望,而是出于好奇心而已。恐惧的刺激只会加重心理负担,即便对成人也会产生心态压力。基于这种认识,恐怖文化面临的首要问题其实并非高雅与低俗之分,而是生存的合理性问题,这合理性中当然包括恐怖小说所提供恐怖的价值问题。

格雷汉姆·马斯特顿