西安,“奢侈”的唐王陵拯救

作者:三联生活周刊(文 / 黑加仑)

沉睡千年的唐十八陵被开山炮震得不安

石头的诱惑

11月25日,雪后初霁,位于礼泉县九嵕主峰的昭陵笼罩在冬日的薄雾中,形容惨败。虽然陵身和陵顶依然苍翠,而主陵脚下约两公里处的山体岩层已炸成白花花的一片。曲线优美的马鞍型(当地俗称笔架山)山势因此失去了昔日恢弘的气势。

遭同样严重破坏的,还有章陵、定陵等近十座帝陵。而这些依山而建的帝陵惨遭破坏的原因在于,当地人看中了其依托山体蕴藏着的上好石灰石可能产生巨大的经济利益。他们在描述这些石头的用处时,如数家珍:“定陵的石头适合做工艺石才,如地砖,石雕;昭陵的大块石灰石烧成白灰,可以磨成水泥。”

或许正因此,唐陵专项治理小组在实地考察过十八座帝陵后得出结论,“昭陵是唐十八陵中采石面积最大的陵区,采石面积达到近5平方公里。而对定陵的采石,绝对是毁灭性的。”

据治理小组负责人之一,西安市文物局执法监督处的刘翔处长介绍,在陵区及周边一带采石并不是近两年才开始的。“由于陵区的石材好,早在明清时,石雕石刻等手工业就是关中地区的支柱性产业,现在西安碑林里的很多石刻、石碑的材料就取自定陵。但当时需求量很小,并没有对唐陵造成威胁。”

“真正大面积的破坏,源自上世纪80年代。改革开放以来,尤其是西部大开发,加大基础设施建设的投入,形成了需方市场。而唐陵所在的几个县,为发展经济,都不约而同对石材水泥产业予以扶持,在这种政策指导下,在审批一些建设项目时忽略了对文物的保护。发展到现在,唐陵保护区内的采石业已经形成了一个产供销一体化的产业链。”

据了解,在治理前昭陵脚下共有十余家连在一起的采石厂,有省办、市办、县办、乡办,还有村办的。一道山梁一个开采点,连起来足有近千亩。其中经正规手续审批,投资几百万以上的大规模采石场占了很大一部分。

陵区的石头给当地人带来的经济效益是诱人的。以采石为例,上世纪90年代初,手扶拖拉机一车石头卖20至30元,现在一车可以卖60至70元,两个人干一天就可以挣100元。而且目前石价还在上涨。

在昭陵山脚下的庄河村,村落里破败的老房子只住了几位老人,几乎所有村民都搬进了宽敞的精装修后的新房,家门口停着“投资几十万”买的专跑运输的大卡车。其中有不少承包办厂的人家财万贯。每年,村里要上缴20多万元的利税。

很少有人知道,庄河村所在的昭陵乡是国家扶贫地区,人均年收入仅1500多元。在这个乡,列入国家扶贫计划的村有20多个,庄河村也曾是其中之一。用昭陵乡袁乡长的话说,“现在涉及到采石的村子基本上都依靠石头脱贫致富了”。

“地方政府的非法许可造成了今天彻底治理的困境重重。”专项治理领导小组一位负责人告诉记者,“在这次大规模整治前,定陵等文保人员因制止非法开山采石,与当地村民发生过多次恶性冲突,现在,碰到类似情况,文管所更多选择罚款和向上级汇报。但罚款肯定会更加刺激采石活动蔓延。”

人与陵争山

11月26日,咸阳市礼泉县昭陵保护区内,经专项治理后的采石场没有了往日的喧嚣和忙碌,满眼是成堆的石块、石渣和闲置的机器。骑着摩托车、心急火燎地满山转悠的王宝仓是整个采石场最忙碌的人,王宝仓今年40多岁,是庄河村村办企业老坟顶白灰窑的联系人,一个月前,他接到通知,采石场将被关闭,村里的人需要另谋生计。

改变这些采石工人生计的是陕西省政府以政府令下发的一份文件,文件要求关闭包括昭陵在内的唐十八陵保护区内所有的采石场。

对此,王宝仓一肚子苦水:“办这个白灰厂,村里投资了几千万,除一部分是贷款,还有一部分是村民合股的。眼看着就要修关中环线了,正是大量需要石头的时候,结果就不让开了。”他又指着一口大窑愁眉苦脸地说,“现在,小窑都停了,停得村里人心疼啊,这些窑重新烧起来要多少煤啊?剩几口大窑没停,烧的都是从泾阳拖来的石头,运费贵,石头质量也不够好。”

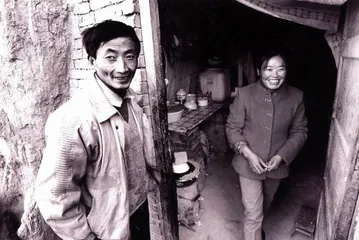

在石场干活的大部分工人拖家带口在这里安营扎寨

在庄河村,一些失去挣钱渠道的村民们埋怨说,唐王陵是该保护,可是都保护起来,大家以后靠什么养家糊口?

礼泉县文物局副局长曹旭辉曾用“南粮中石北果”来形容礼泉县的支柱产业,中石就指的是中部九嵕山的采石产业。唐陵周围基本属于俗称“旱腰带”的山区和半山区,人均耕地仅1亩左右,“缺水,土地贫瘠,也就是所说的台塬地(面向阳坡,土壤墒情不好),只适合种耐旱的杂果。种植业和养殖业的承载力有限。”

在距定陵最近的三凤村,有村民算了一笔账:这个村取之于种植业和养殖业的收入,每年人均只有300多元,而取之于开山采石的收入至少7000多元。庄河村在没采石前,所种的石榴被称为“玉石榴”,是主要的生活来源,在上世纪80年代一亩地能挣2万到3万元,但几年后就不行了,一亩地只能挣到5000多元,“如果遇上大冷天,石榴被冻死了,只有去讨饭”。定陵所在的宫里镇,采石和石料加工、石刻制品所得收入在家庭收支和地方财政中,几乎都占到了70%左右。这个比例,与其他唐陵所在的乡镇基本吻合。

保护区内更多的人,包括一些乡镇干部认为,文物部门把唐陵的分布范围当作了保护范围。开山采石没有直接破坏主陵和陪葬物,只是对山体有所破坏。

对此,治理小组某负责人反驳说,《文物法》第十八条规定:“在文物保护单位周围的建设控制地带内的建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌。”唐十八陵的选址是别出心裁的,它坐落在渭河北岸,从梁山到金粟山,东西绵亘数百华里,分布6个县,形成以长安(西安)为基点,沿北山铺展开的一个120度的扇面,气势恢弘。只有将它作为一个整体看待,才能确保它的真实性和完整性。设保护区正是出于对整体历史风貌的保护。

单独看,陵园由三部分组成:本体(皇帝墓及附属物及土木建筑),陪葬区(陪葬墓)和陵区历史风貌组成。陕西省文物部门根据《文物法》对唐十八陵的保护范围进行了划分,其中,昭陵占地面积30万亩,纵向绵延十几公里,面积最大,辖盖了四个乡镇,区内共有12.3万农业人口。所以,昭陵保护区内的政府官员常向文物部门抱怨:“别的陵园范围都是四神门之内,就我们昭陵这么大。”

由于《文物法》第十七条规定:“文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。”因此,在偌大的区域内要想发展经济和保护唐王陵两者得兼,显然是一个悖论。

也有专家学者试图解决这个悖论,在唐陵保护方案的制订中就提到,希望对其中一些陵园进行旅游开发,以期既获得新的经济增长点又能最大限度保护唐陵。刘翔介绍说:“国家曾投资2000万元开发桥陵,现在那里已经发展得很漂亮了,虽然游客不多,但前景应该不错。”然而当问到多久能收回投资时,刘翔迟疑说,“回报是很慢的。不过,国家投资的目的主要在于保护文物而不是回报”。

考虑到昭陵保护区内居住着众多居民的现实,西北大学文化遗产保护规划中心主任赵荣提出,昭陵将不可能采取完全的封闭式管理,现在对昭陵的定位就是一个巨大的郊野公园。然而,据了解,尽管礼泉县一直在积极招商引资,庞大的前期资金投入和难以估量的收益风险使得对昭陵的整体开发迟迟提不上日程。正像刘翔所说:“商人不像国家,他的投入是为了尽快获得收益。”