爬飞机少年的非现实世界

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

2004年11月20日,梁攀龙的父母在与昆明机场达成协议后,于当日返回湖南

历险与谎言

梁攀龙与束清在救助站相遇,两个14岁少年在相互认识后的那个上午相约一起出逃,并且成功了。接下来的故事,在经历了飞机起落架外舱冒险的生死相隔后,成为幸存者梁攀龙一个人的叙述。

因为这起罕见的事故,救助站的工作人员回忆起这两个孩子同样印象深刻。梁攀龙被送到救助站的时间是11月7日,他在机场派出所辖区附近流浪被人发现,“他说自己是怀化人,半年前就从家里出来,先后去过广西、云南、四川、河南等多个地方”,但并不愿意提供任何可以与家人联络的方式。束清的情况则略有不同,他在11月9日下午由长沙方面的救助机构送来,尽管这个从云南流浪到长沙的少年准确地提供了自己家人的联络方式,但长沙方面几次联络与催促都没有结果,他的家人一直没有露面,只好将他送返昆明。

11月10日的昆明天气阴冷,救助站特地组织孩子们在球场打球,篮球是束清喜爱并且擅长的项目。因为要照顾那些有智力障碍的孩子,工作人员并没注意到这两个貌不惊人的少年是如何开始他们的交往和“密谋”,只记得他们“突然就一起跑了,跑得快得很”,之后“派了六七个人去找,都没有找到”。救助站在黄土坡,距昆明机场有十几公里。

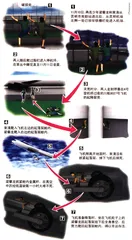

在梁攀龙一个人的回忆里,这段并无任何明确目的的冒险之旅,拿主意的人都是束清。因为束清身上还有一点点钱,他们乘坐90路公交车到了市区,束清说带他去找几个朋友,结果一个也没有找到,溜达了很长时间,当天傍晚到达机场并且溜了进去,在机场的草坪上过夜。醒来后也是束清的主意,两人爬上了一架飞机,钻进起落架外舱。这是从昆明飞往重庆的川航3U8670次航班,早上8点10分从昆明起飞。但两个少年显然并不知道,“束清说飞机不会飞的,结果突然它就动了起来,还跑得很快”。

飞机离地后的瞬间,梁攀龙亲眼看到束清被甩了出去,“闪了一下就不见了”。他自己只有死死地抓住起落架,在130分贝的机器轰鸣噪音中,经历了这段直线距离700公里,飞行高度1万米,历时1小时的恐怖之旅。9点10分,飞机在重庆机场降落,在起落架外舱里蜷缩成一团浑身颤抖的梁攀龙事后经检查,除了耳朵有不适应症状外,其他一切正常。如果事情仅止于此,那么只是一个单纯的故事,公众的关注顺理成章地落在两个方面,对他们爬上飞机经历的探究以及对幸存者顽强求生意志和本能的感慨。

梁攀龙空在教室的座位

麻烦在于,梁攀龙撒谎了。

面对媒体和公众的关注,他编造出一个家庭离异被逼出走的悲惨身世,父母离婚、打麻将输钱之后毒打他、在家没饭吃,没人管,衣服都要自己洗……他清秀且有酒窝的面容,他的冷静,他真诚的绝望和孤独,让这个莫须有的故事从一开始就变得不容置疑。但万万没想到,梁攀龙彻头彻尾只是在讲述一个别人的故事。

11月18日,梁攀龙的父母梁开胜和左晓君到达昆明,左晓君还让在重庆工作的弟弟当天飞过来先跟孩子见面,“攀攀(孩子的小名)小时候在外婆家跟舅舅一起生活,跟外婆和舅舅的感情都很好”。他们希望弟弟先跟孩子做个沟通,别把孩子吓到了,“我知道孩子很要面子的,现在他撒了谎,又被发现了,肯定心里很紧张”。左晓君刚走到病房门,眼泪就涌了出来,“我知道攀攀肯定很想我的,他讲的那些都不是心里话,他肯定很后悔”。

众多目光和摄像镜头记录下的一家重逢,更像是母亲左晓君的内心独白,刚走到孩子面前,她就蹲了下去,双手颤抖着抚摸孩子的面颊,“儿啊,妈妈想你,跟妈回家!”梁攀龙跪了下去,伸出手抱住了妈妈,但预期中的一家三口抱头痛哭的场面并没有出现,梁攀龙更多的只是抿着嘴——他曾多次被媒体记录下来的最常见表情,目光会游离开父母的关注,不时追随对着他的镜头。从爬上飞机出现在公众视野直到一家重逢,这个14岁的孩子没有在众人面前掉过一滴眼泪。

左晓君后来说,她看到儿子的眼睛是红的,如果不是有外人,那天孩子肯定会哭的。只是她自己也记不清楚,梁攀龙上一次在她面前流眼泪具体是什么时候。她带了一大摞全家人的照片来昆明,每一张都过了塑,照片上有梁攀龙纯真自然的笑容和各种淘气搞怪的动作,不少照片后面还写着“潘(攀)龙×岁留念”的字样,那上面记录着一个家庭曾经的幸福。不知道从哪一天开始,这个早熟的孩子,开始对父母封闭自己的内心。左晓君清晰地感觉那种越拉越远的距离,也清晰感觉到自己内心的恐惧和伤痛,但她真的想不明白,究竟是什么,成为了她和儿子之间的阻隔。

现实与现实之外的游离

并没有人讨厌这个孩子,即使是在他的谎言被戳穿之后,他的安静沉默和腼腆笑容很容易为他赢得好感,周围人甚至都小心翼翼地对他回避“撒谎”这个沉重的字眼。全面负责此事协调处理的昆明机场集团公司总经理助理王进胜选择的词语是——“嫁接”,“把别人的事情嫁接到自己身上,就当成是自己的”。王进胜感慨说,虽然事发后自己和这个孩子相处了很长时间,聊过很多次,但直到现在还是不能确定究竟哪些是真话,哪些是想象。“你真的不知道,这孩子心里,到底在想些什么!”

梁攀龙“嫁接”的很大一部分,是束清的故事,这个云南禄丰金山镇的乡村孩子经历了家庭从温饱富足到揭不开锅的变故,父亲束李云从1996年跑长途运输开始,回家的次数和拿回家的钱越来越少。束清和哥哥束华全部由母亲夏会芬一人照料,1999年,束李云生意失败,卖了车投资采石场,没几个月采石场也倒闭。2000年初,束李云抛家弃子外出躲债不见踪影。束华和束清的记忆,就是债主上门逼债,拿走家里所有值钱的东西。夏会芬说束清和束华都很懂事,束清曾经对上门逼债的一个亲戚说:“不要再逼我妈了,如果你把她逼出问题来,虽然我跟哥哥现在都很小,但我们都不会放过你。”为了供养孩子,夏会芬每天忙着贩卖小菜和在工地打零工,束清基本处在无人管教状态,陆续开始逃学。班主任老师白金美记忆中的束清长得很灵秀,“眼睛大大的,很可爱”,只是“家庭太不幸福”。2001年9月30日,夏会芬给束清办了休学手续,白金美说,因为束清又出走了,好久都找不到人,夏会芬还要供念初中的束华,所以就立了字据办休学。这张凭证在悲剧发生后被民航部门有关人员作为证物取走。

这次失踪的束清后来是被警方送回来的,他去赶当地的“恐龙节”,遇上了人贩子,差点被拐走。回来后,束清并没有复学。2002年,讨债在外的束李云被弟弟送回来,染了一身病,走路只能拄拐杖。夫妻矛盾升级直至分居,只是闹了半天离婚,到今年5月9日束李云病逝,两人最后也没有领离婚证。束清跟父亲生活,经常挨打,出走的次数也越来越多。只是每一次出走,束清的家人,包括她母亲并没有积极寻找。束华念到初二也辍学了,帮人送水打零工养活自己,没有人有精力兼顾屡次出走的束清。最后这一次出走,夏会芬甚至还跟亲戚说,儿子在外地找了工作,还寄钱回家。直到这次死讯传来,生死相隔的伤痛终于让夏会芬明白,这次,她是再也不可能见到束清了。

而梁攀龙的现实,是他有幸福得多的家庭,虽然家境并不宽裕,左晓君没有工作,全靠梁开胜在广东打工养家,但全家人对他的宠爱是邻里皆知的事情,尤其是外婆,连左晓君都承认,“对攀攀特别好,特别偏心,有什么好吃的,宁可不给哥哥梁欣,也不会不给攀攀”。一学期500元的美术班,左晓君毫不犹豫就给梁攀龙报了名,已经学了半年。对于今年3月刚去湖南体育学校上学的梁欣,夫妻二人很严肃地告诉他,如果今年中长跑练不出好成绩,就不再供他上学。而梁攀龙有一次很无意识地问妈妈,如果他考上了北京的美术学院,会不会供他上学,左晓君的回答是,就算把家里的东西都卖了,也要供他念书。

就是这样一个一直被宠爱的孩子,今年3月22日趁着妈妈去长沙送哥哥上学,开始了他的第一次离家出走,一走就是6天。梁攀龙自己的说法,那只是一次偶然,“天很冷,在铁路边玩,看到车厢里有稻草就上去了,结果车开了”。他乘坐那辆货车去了张家界,一路饿着肚子,渴了就在火车停靠的时候下站台喝水,但却并不找人求助回家。

两少年爬飞机示意图

如果不是三次出走,梁攀龙是一个看不出任何异常的孩子,梁开胜甚至不能描述出儿子成长中的更多细节,“跟别的孩子一样,普普通通”,每天去上课,回来之后会跟妈妈绘声绘色地描述学校里的老师,会缠着妈妈念外语单词,也会抱怨学校的课时间太长,每节课20分钟就足够了。看电视时候,他会跟妈妈讨论关于好人和坏人的问题,然后感叹坏人过得多么自在快乐。而更深层次的内心交流,梁攀龙和家人之间是隔绝的。在他第一次出走之后,左晓君哭着跟他说了很多次,如果觉得家里对他有什么不好,就说出来,父母可以改,可梁攀龙什么也没说。

第二次出走是9月1日,梁攀龙初中报名后的第二天。这次不再是意外,而是“不知道为什么,心里憋,就是想出去”。这次火车把他带去的地方是贵阳,因为一起意外的车祸,5天后父母将他从贵阳接走。左晓君一直小心翼翼维护着儿子的名声,她甚至没有告诉老师儿子是出走,只是给他请了病假。当时正逢初中开学混乱,没有人来查问这个孩子究竟去了哪里。3个月后梁攀龙再度出走,左晓君起初同样是给他请的病假,只是因为到了考试的时间,瞒不过去了,才跟老师说了实话。

左晓君现在将儿子的转变归咎为网络游戏,从5年级开始,梁攀龙迷上网络游戏传奇,他喜欢一级一级地打,跟其他同学相互比较,然后证明自己是最厉害的。事实上,他无法分辨究竟是游戏本身,还是与同学比较后的胜利感,哪一种是他迷恋网络游戏最本质的原因。梁攀龙说,他觉得自己跟班上的同学不一样,所以也没有什么特别要好的朋友,“他们太小孩子了,想法很幼稚”,“比如老师问为什么要读书,他们说是为了父母,我就说是自己需要,而且要为了这个社会”。而当被追问这些想法从何而来,梁攀龙是茫然的。惟一被证实的,是他很容易被周围人的经历感染,尤其是同龄人,比如束清。束清的孤独与他有了沟通,而束清的绝望和悲观同样让他触动,他仿佛就把束清当作了自己,讲述他的故事,并且自己深深地被打动。这种身体力行而来的友情和认知,似乎比父母家庭和学校更能打动这个孩子。

同学记忆中的梁攀龙,同样是一个特别的伙伴,“很喜欢出风头”,尤其是他上课积极回答问题时的招牌动作:一只手放在腰间,一只手作出打响指的动作,还配合一只脚有节奏的点地。看到上了电视的梁攀龙,初中的同学中甚至都有这样的感叹,“梁攀龙太帅了!”