报道:巧克力狂欢

作者:曾焱(文 / 曾焱)

11月1日热热闹闹落幕的巴黎巧克力沙龙正好是十周年庆,所以比往年更有节日气氛。据报道从世界各地赶去的十几万巧克力迷在五天之内消费了50多吨巧克力,差不多等于法国去年巧克力总出口量的三倍,这是任何一种食品博览会都难以企及的狂热气氛。巧克力沙龙原来一直在卢浮宫的卡鲁塞尔地下展厅举行,今年搬到凡尔赛门展览宫是因为展厅不够用了,从7000平方米扩到了12000平方米。沙龙里有时装表演,模特身上穿的从内衣到晚装、手袋都是用巧克力做出来的,如果只论香艳程度,一点不比巴黎一年两季的高级时装发布会逊色;2004年“可可小姐”评选是个陪衬,真正的重头戏落在后面的“巧克力大奖”,只有世界上技艺最出色的巧克力大师和最美味的巧克力才能戴上这顶桂冠,得到巧克力迷们的欢呼。没有媒体在报道里提到成交额之类的数据,沙龙里虽然来了150多家巧克力制造商,但他们似乎更像是这场巧克力迷们甜蜜狂欢的背景和道具。雀巢、玛氏、卡夫……年销售额数百亿美元的行业巨头几乎都来了,不过在巧克力迷的眼中,他们的分量未必比得上那些只有三五个工人的手工作坊。所谓的知名品牌,仅限于巧克力大众市场或者说国际市场,而在欧洲,不管那些行业巨头如何扩张,每一个地区、每一个城市,仍然会有传统手工巧克力作坊占据稳固的市场份额。在精美西点屋和超市,人们也越来越多地看到手工制作的巧克力在主导消费。

巨头:从扩张到回归

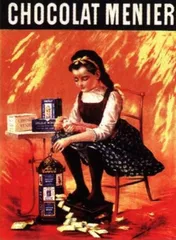

法国巧克力协会的人曾经做过调查,有94%的法国人承认迷恋巧克力,其中70%的人每星期至少吃一次,33%的人天天吃,每年每人平均消费6.8公斤。但是以这样的数据,法国在欧洲还排不到前三位:牢牢占据第一的瑞士人每人每年平均消费10~12公斤巧克力,德国人大约在10公斤上下;接下来还有丹麦和奥地利,每年人均消费巧克力不低于9公斤。尽管美国和日本多年来也在这一行里大造声势,但欧洲至今保持着最大生产和消费区的地位。以目前世界巧克力制造业里公认的几大巨头为例,雀巢(Nestle)、瑞士莲(Lindt Sprungli)、吉百利(Gadbury Schweppes)、卡夫(KraftFoods)、费列罗(Ferrero)和金边(Cote d'or),这其中除了卡夫来自美国,其余都是欧洲品牌。几乎每一个大品牌都是通过并购数家传统作坊起家,在实现机械化大批量生产之后占据全球市场。雀巢巧克力实际上是三家瑞士老字号的并合。1819年,佛朗索瓦·路易·卡耶在日内瓦湖畔的沃韦开设瑞士第一家巧克力工厂,他的功劳是将巧克力生产流程从纯手工变成了半自动化,使得巧克力价格下降,变成了大众消费得起的东西;夏尔·阿梅德·科勒的工厂在洛桑,他发明了欧洲最早的榛果巧克力;达尼埃尔·皮特则是牛奶巧克力的发明人,他将牛奶和可可、可可脂以及糖混合起来,这样做成的Peter's品牌成了欧洲牛奶巧克力的基准,牛奶巧克力现在每年占据全世界巧克力消费量80%以上的份额。1875年,已经在奶粉制造业非常成功的亨利·雀巢开始和科勒、皮特合作改善牛奶巧克力的工艺,1929年这四家公司实现并购,变成了世界上最著名的巧克力生产商。雀巢在1959年又收购了法国老字号梅尼耶(Menier),这家创立于1825年的品牌也曾在巧克力制造业里开风气之先:1836年生产出世界上第一片巧克力块,1892年作为最早具备包装和广告意识的巧克力厂商,梅尼耶创建了自己的大众传媒公司。1959年在第五代也是最后一代家族传人去世之后,梅尼耶公司被转卖给数家公司,最后归属雀巢集团。其余几大巨头也有类似的轨迹,英国吉百利在1989年先后收购了法国最著名的老字号之一Poulain,以及Trebor、Basset和Hueso 三家公司;美国食品大鳄卡夫集团则将瑞士老字号Suchard、Toblerone和Milka 收到自己名下。虽然这些老字号仍然保留了自己的牌子,但在适应大众口味和全球化消费的跨国商业准则之下,大部分产品已经很难保证原来的传统工艺,现在的雀巢在全球81个国家建了479家工厂,即便是在瑞士,也很难买到真正瑞士原产的雀巢巧克力。

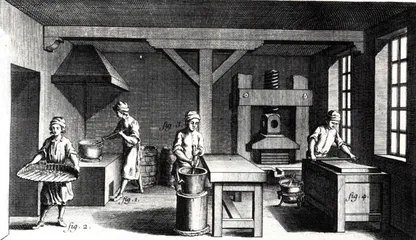

早期的可可豆压榨,烘烤和研磨过程

法国老字号梅尼耶广告

不过各大巨头现在已经意识到传统工艺的高利润空间以及给品牌带来的号召力,回归高端市场成了业内时尚。雀巢公司为了迎合年轻人的口味,曾经将旗下Frigor品牌的老配方做了很多修改,没想到销售量反而下降了十几个百分点,去年又重新回到原来的配方,希望重新唤回这个有着80多年历史品牌的老顾客。另一家全球知名的制造商“瑞士莲”也发现高品位的巧克力消费者正在增加,它在法国新近推出了自己的高端品牌Excellence,包含八个系列的原产地巧克力,即回归到16、17世纪那样,完全按照国家和产地来区分的纯正巧克力,就像哥伦比亚或者牙买加咖啡这样的品质概念。另外,瑞士莲公司还在瑞士本土、意大利和德国销售其他三个新系列:加纳、特立尼达岛和厄瓜多尔巧克力。

手工作坊:酒香不怕巷子深

全欧洲大概还保存了将近12万家有点名头的巧克力传统手工作坊。这些小制造商将每年的产量保持在50.8吨以下,基本沿用家族配方,一代代加以改进。他们在本土之外基本没有分店,外省或者国外客户如果慕名,也只能通过邮购的方式定购。产品包装简洁,但一般都很别致,外盒上会有首席工艺师的签名。最精美的包装可能属于西班牙的贝克萨斯(Baixas),这个作坊曾经聘请超现实主义大师达利为巧克力设计包装,1972年他的“达利阿那”三角形盒子现在变成了收藏精品。

法国里昂的伯纳淳(Bernachon)公司一直保留了1955年的巧克力制作车间,而且保留了一种几乎濒于失传的手工制作风格。伯纳淳父子俩始终拒绝扩展规模,并且拒绝在里昂本土以外的任何地区接管或兼并工厂,因为他们认为这样一定会影响巧克力的完美品质。从可可豆进货开始到巧克力成品,伯纳淳家族参与全部制作过程,并且坚持选用产于拉丁美洲、斯里兰卡和马达加斯加岛上的可可豆,而不是产量最高的非洲大陆产品。巧克力迷对这家品牌的评价是,值得从世界的任何一个角落赶过来品尝。

巴黎香榭丽舍大街上有家名声远播的弗凯(Fouquet),做巧克力有150年历史,目前已经延续到家族的第四代传人。他们从委内瑞拉直接进口可可豆,从留尼旺岛上运来纯正的香草,遵循最传统的制作方法,有一种软糖型巧克力使用的居然是19世纪配方,每天限量供应。老作坊大多不想看到因为雀巢这些大公司的规模生产,使得真正的巧克力最后将无处可寻。他们对于寻找古老工艺和精美的配方津津乐道,每一块巧克力都是热情洋溢的作品,利润倒在其次。

2004年2月13日,在美国芝加哥菲尔德博物馆一家礼品店举行巧克力展。通过展览追溯了巧克力的悠久历史,从原始的南美洲热带雨林到玛雅和阿兹特克文明时期,一直到今天我们喜爱的象征甜蜜爱情的巧克力糖果

巧克力博物馆

对于欧洲人来说,巧克力制作完全是一门艺术,和绘画、雕塑、时装享有同等的荣耀。街上那些陈设精美的巧克力店还不足以表达他们对巧克力的膜拜,于是大大小小的巧克力博物馆出现了,在世界各地巧克力迷中名气很盛的大约有十个左右。

德国科隆莱茵河边的“I m hoff Stollwerk巧克力博物馆”属外形最为奇特的一个。博物馆是一个名叫伊姆霍夫的法国人设计和投资的,他将博物馆建造成一艘大船的形状,外观会随着莱茵河的汛期而改变:涨水的时候,建筑底座和通往博物馆的铁桥都会被河水淹没,巧克力迷们只能站在对岸远眺,只有那些风平浪静的好天气才有机会进馆一饱眼福。博物馆中有上千幅图画和照片以及由大师们制作的巧克力艺术品展,而造价不菲的是那座微型种植园,巨大的玻璃温室里栽种了从热带移植的可可树,一套小搅拌机和研磨机则向来客展示巧克力的制作过程,从生产线上新鲜出炉的巧克力可以供游客免费品尝。

英国的吉百利公司在1990年用600万英镑打造了一个“吉百利世界”,位于伯明翰南部的Bourneville。博物馆更像一个巧克力主题公园,充满家庭气氛,馆里的巧克力吧也可以免费享用。虽然这里的门票不便宜,要7到9英镑,但来参观的人还是非常多,总接待人次已经在五六百万左右。

意大利的两座巧克力博物馆都免费,十分难得。其中Antica Norba博物馆在罗马南部,1995年建成,是意大利第一座巧克力博物馆,巧克力迷可以在里面享用一杯热巧克力,然后实地参观巧克力制造车间。另一座在旅游胜地佩鲁贾,由意大利最有名的巧克力品牌Perugina创办,巧克力迷们公认它所生产的Bacio巧克力就像这个词语本身的含义一样,有“亲吻”的感觉。

西班牙的“巴塞罗那巧克力博物馆”1999年才落成,但是里面的镇馆之宝很有吸引力:24件完全用巧克力为原料建造的精美建筑模型。另外它里面的巧克力店品种非常丰富,巧克力迷们可以找到自己钟爱的各个品牌。

瑞士最好的巧克力博物馆在雀巢公司名下,喜欢瑞士巧克力的人花一张门票钱就可以在里面胡吃海喝,在这座博物馆里买雀巢产品也是最划算的。

比利时是拥有巧克力博物馆最多的国家,著名的就有四座,其中三座在布鲁塞尔,一座在欧本(Eupen)。

巧克力的传播史

1519年:西班牙人考斯特(Herman Cortes)带领几百名征服者,以国王的名义在墨西哥维拉特卢斯海岸登陆。他们毁掉了原住民阿兹特克人(Aztec)的古老文明,却发现了一种奇怪的被称作“Xocolat”的饮品:阿兹特克人将番椒、丁香和桂皮混入经过研磨的可可豆之中,然后加入玉米粉,制成的液体略带苦味,据说有催情作用。

1528年:考斯特带着可可豆和阿兹特克人的工具回到西班牙,推荐给国王查理五世和朝臣们。西班牙的史书上记载了他的制作方法:取30粒可可豆,注入一夸脱水,加热并碾成粉末状,然后再放入香料和红色天然色素搅拌。那时候100粒可可豆能够买下一个奴隶,所以昂贵的“Xocolat”只能成为贵族饮品,而且制作方法在很长一段时间内被西班牙宫廷所垄断。

1606年:意大利商人安东尼奥·卡勒提(Antonio Carletti)在去美洲的西班牙殖民地旅行时,将宝贵的可可豆带回意大利,并很快学会了炮制巧克力的办法,西班牙栽种可可树和对可可买卖的垄断终于被打破了。在17世纪中期,巧克力通过皇室之间的联姻,相继传人法国、英国和比利时。伦敦出现了全球第一家巧克力茶座,不过仍然只有富有的上流人才买得起。

17世纪末,巧克力出口到德国和瑞士,18世纪初传入奥地利维也纳。

1778年:法国人多雷(Doret)发明了代替人手研磨可可豆和搅拌巧克力浆的机器,为机器生产巧克力奠定基础。

1889年:瑞士人卡耶创立首家巧克力工厂,生产出世界上第一块固体巧克力。

1870年:瑞士人皮特研制出第一块牛奶巧克力。

1926年:比利时人约瑟夫(Joseph Draps)将奶油、杏仁等放入巧克力,做出世界上第一块夹心巧克力Godiva Praline。

早期的巧克力作为奢侈品,只有皇室和贵族才消费得起