爱丁堡——世界第一座文学之城

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

爱丁堡城堡

与文学同居

在爱丁堡竞选世界文学之城的报告前言中,《哈利·波特》的作者J.K.罗琳写道:“住在爱丁堡感受不到随处可在的文学传统,那简直不可思议。”

罗琳说的文学传统,在进入爱丁堡的时候就能感受到。爱丁堡火车站名叫“威弗利”,是以沃尔特·斯各特的同名历史小说命名的。走出火车站,第一眼就能看到造型怪异、黑黝黝的斯各特纪念塔。从这个角度说,是斯各特创建了爱丁堡。

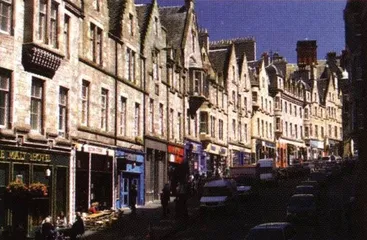

爱丁堡是一座新旧分明的城市,王子街和王子街公园是新城和老城的分界线。王子街以南的老城顺着山势建在青色的花岗岩上,中世纪遗留下来的城堡、教堂、塔楼、公寓被工业革命时代的煤灰熏得黑黢黢。老城的很多街道、小巷还是石板路,坑坑洼洼不平,石头缝里长着青苔。老城的一个经典旅游项目是傍晚开始的“鬼故事之旅”:游客在大卫·休谟的塑像下集合,前往那几条盛传有吸血鬼和幽灵出没的巷子,听导游讲诡异的歌特小说。在这样的环境里,罗琳写出调子偏暗的儿童小说《哈利·波特》,也就不奇怪了。

罗琳

老城里随处可见文学博物馆、图书馆、作家故居。皇家英里路的最东头,是斯各特小说《坎农盖特纪事》的故事发生地,那儿一座教堂里竖有诗人罗伯特·福格森一块小小的纪念碑。爱丁堡大学创建了全英大学第一个文学系。世界上第一台印刷机诞生在1507年的爱丁堡。酒馆里会举办“彭斯之夜”,顾客朗诵彭斯的诗歌,少不了著名的《致哈吉斯》,而酒馆供应的第一道菜就是哈吉斯,一个塞满了牛羊杂碎、板油、燕麦的小肚。爱丁堡的女英雄,作家黛米·穆里尔·斯帕克(Dame Muriel Spark)以老城的一所女校为背景于1961年写出了代表作《简·布罗迪小姐的青春》,同名电影(中文译名《春风不化雨》)获1969年奥斯卡最佳女主角和最佳音乐奖。

欧文·威尔什

王子街以北的新城从18世纪开始修建,风格很统一,基本上是希腊复兴和罗马复兴建筑,被称为新雅典。阿瑟·柯南道尔、罗伯特·路易斯·斯蒂文森出生在新城;欧文·威尔什(Irvine Welsh)的小说《猜火车》里那几个无聊郁闷的年轻人也住在新城的某间公寓里。每年8月,新城夏洛特广场上会搭起几个巨大的帐篷,举办爱丁堡图书节。

当代英语世界最著名的两位侦探小说作家伊恩·雷金(Ian Rankin)和亚历山大·麦考尔·史密斯(Alexander McCall Smith)出自爱丁堡。英国每年侦探小说销量的1/10是雷金的“警探里博斯系列”,爱丁堡大学医学法教授麦考尔·史密斯塑造的博茨瓦纳黑人女私家侦探雷蒙茨薇夫人是近两年才畅销的。他俩和罗琳是近邻,都住在爱丁堡郊外一个富人村子里。伦敦的作家们甚是羡慕爱丁堡良好的文学氛围,有作家说伦敦的作家们大部分时间用于互相争斗,像黑帮一样争夺地盘。

抓住了赚钱的机会

尽管有辉煌的文学成就,有罗琳、雷金、斯帕克、麦考尔·史密斯等著名作家的声援,爱丁堡竞选“世界文学之城”,还是招来嘘声一片,被挖苦为厚颜无耻。和对手伦敦、巴黎、纽约、都柏林、布拉格相比,爱丁堡的实力确实差了很多。批评者毫不留情地讽刺爱丁堡妄想从这几座城市的鼻子底下偷走荣誉。

王子大道

就连苏格兰人自己说好话的也不多,普遍的观点是:如果爱丁堡是世界文学之城,为什么她的作家没有一个像乔伊斯那样为自己的城市写作?她的狄更斯、雨果在哪里?为什么她最杰出的两个儿子“斯氏双杰”斯各特热衷描写中世纪的传奇故事、斯蒂文森对热带更有兴趣?——很多人认为后者只是个二流作家。

休谟塑像

一位著名的苏格兰作家在今年爱丁堡图书节的演讲中说:“是的,罗琳、雷金、麦考尔·史密斯都为其助阵,但是,文学之城仅靠小男孩魔法师、警探、博茨瓦纳的私人女侦探,是建立不起来的,虽然这些书的写作质量和印数都很高。我知道这听起来很不顺耳,但是我认为竞选事宜对作家毫无帮助,而且我认为一个城市如果需要别人来认可她是文学之城,那么她就不值得这个称号。爱丁堡,本身是,也应该是文学之城,她应该对此有信心。”

福尔摩斯纪念碑

作家、苏格兰文学复兴之父阿拉斯泰尔·格里惊叹道:“老天,不要又是一个游行花车吧。我更愿意都柏林戴上这顶桂冠(都柏林出了4个诺贝尔文学奖得主)。如果再看远一点,雅典的实力也强过爱丁堡。诚然,爱丁堡要比伦敦更早成为文学中心,但是我们不能因此回到18世纪吧。”格里认为,竞争文学之城,目的在于政府想发展观光业,但发展旅游将会浪费纳税人大笔金钱,所以伦敦并不热衷于此。

苏格兰政府对“文学之城”更热心。去年,爱丁堡申办2008欧洲文化之都败给了利物浦,政府官员们感到非常紧张,竭力想保住爱丁堡的文化地位。“文学之城”能保证爱丁堡在10年内不会受到国内其他城市的威胁。

Shandwick广场上的塑像

爱丁堡竞选成功后,拥护者们激进地建议,应该把英国最有影响力的两个图书奖维特布赖德奖(Whitbread)和布克奖(Booker)的颁奖典礼北移到爱丁堡。英国人普遍具有愤世嫉俗的性格特点,所以,愤世嫉俗者说,投机分子爱丁堡这下抓住了一个赚钱的名头。

联合国教科文组织文化处的高级官员并不讳言此事,他们估计,“文学之城”的头衔相当于给爱丁堡、苏格兰其他地区分别增加了一项价值220万、210万英镑的固定资产,能大大提升爱丁堡图书节甚至艺术节的收入。今年爱丁堡艺术节带来的收入高达2亿英镑,明年无疑将会更多。

“文学之城”的困境

文学一直是苏格兰文艺界的灰姑娘,文化官员、作家和出版商都很轻视它。一些参与“文学之城”竞选工作的文学界著名人士和官员,希望竞选成功能使文学绕开苏格兰艺术委员会,由政府直接管理,经费由政府直接划拨。这是苏格兰文化界奋力竞选“文学之城”的动机。

按照联合国教科文组织和爱丁堡“文学之城”官方网站的定义,“文学之城”应该具备四个要素:第一,在文学活动的一些领域,不管是写作、出版、销售、教授、图书租借还是对文学的热爱,要有悠久的历史传统。爱丁堡在这些领域都有值得称道之处;第二,文学不应该仅仅是历史遗产,更应该是当代活跃的艺术创作;第三,文学之城必须致力于“向国内的年轻一代、向国际伙伴城市传播文学”,愿意资助年轻作家创作,激发作家的写作热情,保证写作、出版、销售和阅读的自由;第四,每一个文学之城之间都应该建立伙伴关系。

作家们讨论得比较多的问题是,照上所述,“文学之城”应该打开了苏格兰文学宝库的大门,实际上,文学对大众来说是一本关着的书——苏格兰的教育体系中,没有统一的文学教育框架,似乎也完全没有教授文学的需求。爱丁堡的新称号能否让激进分子考虑把文学教育纳入教育体系?是否意味着图书馆能得到大笔资金赞助,书架上的书多一些?苏格兰的国民是不是有更多机会“了解和欣赏”他们的民族语言苏格兰语和盖尔语?这不应只是“愿望”,更该是实际工作。

生活在爱丁堡之外的苏格兰作家认为,授予爱丁堡“文学之城”的称号对苏格兰政府是一种讽刺。就在4年前,苏格兰政府在其文化事业报告中,便忽略了文学。每年,苏格兰艺术委员会有6000万英镑财政预算,但只拿出200万给文学。这200万的大部分用于筹办每年一度的爱丁堡国际图书节,维持苏格兰诗歌图书馆、苏格兰图书托管会、苏格兰出版人协会的日常工作,能够资助给作家的所剩无几。苏格兰政府文化部门一再强调“文学之城”的荣耀将大大惠及他们,改善他们的生活状况和创作环境。

3天后的10月17日,爱丁堡18世纪著名诗人罗伯特·福格森的塑像在皇家英里路上落成。福格森只活了24岁,留下的作品不多,但对英国的诗歌创作影响很大,并直接鼓舞了罗伯特·彭斯用母语写诗。他去世后,彭斯捐赠了一块石碑,以纪念他这位“缪斯面前的兄长”。

福格森会如何看待文学之城的称号和后人为自己塑的雕像?200多年前,他穷困潦倒,死在爱丁堡一家疯人院里,为此,彭斯强烈抨击了冷漠的爱丁堡贵族。今天,苏格兰有数百名作家,他们的名字并非家喻户晓,但是其作品构成了苏格兰当代文学的基础。这些知名度不高、同样为经济所困的作家,会怎么评价文学之城的荣耀?他们会认为荣誉和自己有关吗?

2004年爱丁堡国际艺术节彩排现场

10月我在爱丁堡

困困

选择10月去爱丁堡,既赶不上文化节天气也不好。雨下了几天,到上火车的时候,也不见停。这种看似无理由的出行,倒可以冠上一个不错的由头:逃到一个新地方,用旅行者的眼睛去看一座城市,新奇,悠闲,“时间不受推崇,瞬间倒有了独特的意味”。

到英国之前,翻找与英国有关的电影,第一个温习的是《猜火车》,发生在爱丁堡的故事。马克嗑过药,偷了东西,翻过马路栅栏,跳过街区台阶,旁白与脚步一样急促:“选择生活,选择工作,选择家庭,选择一个他妈的大电视……”身后是高耸黝黑的斯各特纪念塔,配的却是Iggy Pop的激烈摇滚。爱丁堡,在想象里成了奇怪的地方:有古旧的建筑,带沧桑感的街区,也还有摇滚乐、大麻和迷失在物质中的青年们。但朋友嘴里的“8月爱丁堡文化节”却环了一层美妙的光圈:黄昏降临时,皇家英里路上到处是自弹自唱的表演;街尽头的夏洛特广场花园中则有当地作家在大声朗读自己的新作;爱丁堡城堡前的军乐演出正好结束,风笛齐声奏响,围观的人群人人脸上挂着文化渴望得到满足的喜悦……这到底是个什么样的地方?10月,除了天气不佳,却也万事平常,没有任何诠释、光环,是个看清它的好日子。

从火车站出来,我并没踏上被告知“一步就到”的皇家英里路,却是越走越荒凉。眼见人烟渐少,街边的店铺越来越像古董,峭壁上著名的爱丁堡城堡牢牢停在一个位置,让我更辨不清东南西北。溜进一家卖苏格兰威士忌的小店问路,老板闲坐在柜台后,许久没见过人似的,对我热情极了:“你走的方向是去往旧城,要穿过王子街公园,如果愿意,还可以爬爬圣十字架山,上面有亚瑟王的宝座。不过还是挺远的,最好搭辆车。”相比于亚瑟王与圆桌骑士的传奇,我还是更渴望见识《猜火车》里若隐若现的斯各特纪念塔。谁想老板手一指窗外远处一个小尖顶,说:“那里,就是。”

一直作为路标的斯各特纪念塔就在眼前时,我却突然没了那股期盼的劲头。它黑黢黢的,像被火烧过,庞大的四柱汇成尖顶指着天空,高过所有建筑,与峭壁上的爱丁堡城堡呼应。这个高塔自1846年就矗立此地,为了纪念爱丁堡作家沃尔特·司各特。由于刚下过雨,纪念塔上的排水管道哗哗向外流水,溅起的水雾中,一个本地艺人投入地吹着风笛,他身着格子裙,腿裸露在小风里。有路人朝他面前的琴盒扔进硬币,他头也不抬;等我站到他身旁准备合影,他却热情地一手搭住我的肩膀,一手擎起风笛,摆出努力吹奏的表情。我打算去夏洛特广场花园追寻更多沃尔特·斯各特与纪念塔的故事,他热情指路:“是要看书吧,右拐,直走,到了圣乔治街,看见绿树的那头就是。”

Cockburn街

那里果然有两家书店。乍一看与其他书店大体相似,仔细看看,爱丁堡本地作家的书都摆在进门醒目处。沃尔特·斯各特首当其冲,被誉为苏格兰最伟大的诗人和小说家,他那句“爱就是天堂,天堂就是爱”印在架子中央,《游吟诗人最后的诗篇》、《湖中的女人》旁摆着一摞摞那个高塔如何艰难修建的故事。聚在一处的还有写福尔摩斯系列的阿瑟·柯南道尔,写《金银岛》的罗伯特·路易斯·斯蒂文森,在爱丁堡的咖啡馆里写出《哈里·波特》的罗琳,还有写《猜火车》的欧文·威尔什。这个在书中借马克的嘴喊出:“苏格兰,苏格兰,这是全世界最丑陋的地方”的家伙,竟然有张文化节时在此地朗读作品的照片,那上面的他看上去比任何人都热爱苏格兰,头高高昂起,彪悍的圆肩膀前耸,像要挤出照片。旁边还有个小册子,封面上写着:“爱丁堡的作家,跟这里教堂的鬼魂一样多。”

受书店的启发,我觉得该去咖啡馆歇一下。罗琳写作的尼科尔森咖啡馆已经变成了一家中餐自助餐馆,但我找到了更有趣的:BAD ASS和并排而列的DIRTY DICKS。最后我决定钻进“坏屁眼”,立刻感觉进对了地方。一地的格子地毯,一直铺到墙上,让人觉得毛茸茸的暖和。傍晚时分,人格外多,有点熙熙攘攘的。我坐到吧台,叫了杯热咖啡,旁边一个老头说:“为什么不尝尝苏格兰最好的威士忌GROUSE?”一路的经历已经让我明白,我浑身上下都写着“旅行者”,谁见了我都会说上两句。老头很快被我手里的爱丁堡诗人欧文·希尔斯的诗集吸引,“你也读他?”他随便翻开一页,大声朗读起来:“……那就是17岁的你,紧勒马缰面带微笑,还不是我的母亲,尽管我显然已是你的孩子。”他显然不是只朝我一人表演,咖啡馆的人都被那顿挫的语调吸引过来,他面带微笑点头致意,仿佛自己是在文学沙龙中征服了无数贵族淑女的王尔德。不知道这里的人平时就是这样,还是因为有旅行者在场。我接过店员递来的免费GROUSE,心里想,这种场面或许在我居住的城市也经常上演,却因为没了旅行者的身份,总是被忽略掉了。