亚洲象保护在行动

作者:吴琪(文 / 吴琪)

寻象之旅

9月27日上午10点49分,发现野象脚印。从山脚下的傣族大龙哈村出发走了2小时山路,野外考察小组终于在西双版纳最南端的尚勇保护区大鱼塘边看到了象的踪迹。昨天一场连夜雨,红褐色的泥泞中,每只脚印看上去有人的一双手掌大小,相距约一米,沿山脊走向更深的热带雨林中。尚勇保护区与老挝接壤,研究人员估计这里有60到80头野象活动,有时象群会穿过东北角的生态走廊带“出国”溜达。今天这次普通考察的任务是走进保护区的核心区了解亚洲象栖息地的情况变化。

所谓的考察小组其实只有冯利民和师弟袁志强两人,在袁志强今年8月份加入之前,24岁的冯利民在云南边陲的勐腊县城呆了一年,他们的导师张立——国际爱护动物基金会(IFAW)中国执行代表、北京师范大学副教授2003年开始在IFAW的资助下进行亚洲象科研,几个研究生也开始了不同监测点的野外考察:冯利民负责亚洲象栖息地的调查,26岁的女研究生国艳莉在勐养保护区的野象谷观察野象行为,从栖息地、种群数量、分子生物学和行为生态学几个方面展开研究。通常时候,冯利民背上一米多高、重达20多公斤的旅行包,带上GPS(卫星定位系统)等设备,叫上熟悉当地情况的护林员就出发了。这个出生在江西山区、身材干瘦的小伙子走起山路来的脚力劲让一般人跟不上。

野象脚印相当连续,从脚印周长就能推算出象的身高。10点55分,走入无人区的森林中,顶层乔木、阔叶灌木以及半人高的草本植物葱绿掩映,独木成林、树木绞杀的独特热带雨林风景竞相呈现,傣族向导波糯叫开始用砍刀开路。一棵碗口粗的木奶果树被连根拔出,横躺的树干上已看不到果实,“这是野象吃食物的痕迹”,大家开始兴奋,“更加确定我们找到象道了”。冯利民说,大象开辟的道路也会成为其它大型兽类的活动线路,果然,不少大象脚印中夹杂着麂子、马鹿的痕迹。顺着象道走,很快看到了大象粪便,棕黄色的团状物体,有的附着深色绒毛。冯蹲下来仔细瞅,“一个多月前留下的”,有时他需要取走一些带回去研究。在发现粪便的地方,冯和袁两人拿出“西双版纳亚洲象野外生境调查表”,记下“发现地在谷地下部,此地的乔木层平均高度25米、郁闭度70%,灌木层盖度低于5%,草本层盖度为80%”。往前再走5分钟,一条箐沟边又发现了大象粪便,“这次是7月份留下的”。就这样一路循着痕迹,向导、冯、袁带着记者于下午13点走到了保护区核心区的边界,没见到野象本身,而天边翻卷起滚滚雷声,一行人只好赶紧原路返回。

见到野象并不是一件容易的事,即使是在西双版纳。目前估计亚洲象有3.5万只~5.5万只,最大的分布国印度有2万多只,而中国仅云南南部生存着不足300头。在野外考察了一年的冯利民只有两次在树林中看到过它们,一次在远处的山头上,一次近在身边十米处的山坡上。长年生活在此的村民倒是有更多关于野象的记忆,住在大鱼塘边的蒋武四守着一大片稻田和柚子林过活,今年雨季野象从6月底到8月三次来偷吃,每次停留附近树林一星期左右,七八头到十来头为一群。虽然多是夜间被野象偷吃,村民并未亲见象群。但是大象经过时肚子咕噜的声音百米可闻,吼叫声更是远达数里,这些记忆刚好和考察小组在林子里见到的粪便相符。冯利民和袁志强的工作一方面是象刚才那样进树林做样线调查,另一方面就是通过村寨访问了解象的活动。

与亚洲象早年就列入CITES名录I 的“最高待遇”相比,人们关于亚洲象已有的科研积累简单得让人吃惊。非洲象有草原象和树林象之分,草原象因为容易观察而被人们更多了解,亚洲象全部生活在树林中,极难跟踪,也容易被攻击,加上经费限制,中国的科研人员只能象冯利民这样用3S技术(GIS、GPS、RS)从最基本的野外数据开始考察。冯利民观察到亚洲象一般选择在海拔低于1100米的区域活动栖息;偏好在平坦的山间谷地和山坡的下部以及平缓的山脊活动;喜欢选择竹阔混交林、灌丛、常绿阔叶林这三类生境栖息。

独自在野外观察野象一年之久的女生国艳莉工作地点在野象谷,距离冯利民的监测点4个小时车程。这个处在勐养保护区缓冲区和核心区边缘的地带被开发成旅游景点,野象出没频繁,国艳莉住在靠近水源的树上旅馆里,对野象进行行为观察和个体监测,“描述出它们的采食、攻击、求偶等行为”。在这个只有电灯和手机两样现代设备的小木屋里,国艳莉在“有时候孤独得乱捶墙”的日子里观察了110多头野象。

人象之辩

冯利民等从去年开始的亚洲象科研活动只是IFAW资助的“亚洲象及其栖息地与社区发展项目”一部分,该项目的负责人杜宇介绍说,从2000年就开始的整体项目分为科研、社区发展和环境教育部分,最初的现实动因是缓解人象矛盾。云南思茅在历史上就是野象经常出没的地方。当地的野象山也因此转音为倚象山,《思茅县志》记载为“乡由山而得名”。因盗猎严重而于1976年消失的大象在1992年又出现了,1996年由五头象组成的象群活动在南坪乡和翠云乡一带。

野象开始出现的时候,欣喜的老百姓奔走相告,奉大象为圣物的一些民族甚至认为神又回来了。可是就在思茅机场人群围观的时候,一头愤怒的象就把逼近拍照的记者举起摔死了。勐满农场的一名割胶工在密林和野象相遇,因为戴的头灯刺激了大象被摔死,在野象谷中也发生过民工因好奇戏弄野象而丧命的事情。

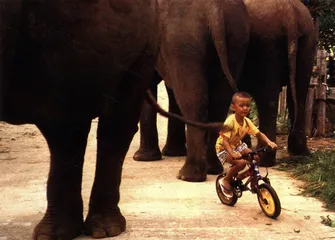

在泰国的一个村子里,大象与当地村民共同生活

而用西双版纳国家级自然保护区管理局副局长黄建国的话来说,人象冲突“最让人恼火的是野象毁坏庄稼”。黄建国给记者提供的资料显示,在2000年至2001年里,被亚洲象等野生动物侵害的范围涉及西双版纳境内二县一市38个乡镇,26074户群众受到损失,按市价折算损失有3406万余元。老百姓最初曾有挖沟、挂红布、敲锣等各种方法防象,发现野象攻击性较强后才逐渐有了危险意识,人象之争使得老百姓发出“护象害人民、天下不公平”的感慨。

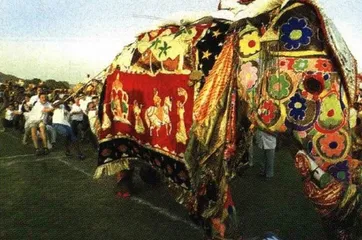

在印度,人们的生活及文化与大象不可分割

对野象而言,逐渐丧失栖息地和遭受到盗猎的伤害也成了它们充满悲剧的记忆。熟悉大象的人都知道,大象的记忆力特别好,受到过袭击的象复仇情绪重。曾在思茅做过评估的著名环保人士唐锡阳发现,制造冲突的五头野象群中四头身上有被枪炮打过的痕迹。黄建国提到,由于亚洲象象牙质地更柔软、更容易制成复杂的工艺品而在黑市上价格比非洲象象牙更高,1994年查获的盗猎团伙已经有了境内外勾结的一条龙走私线路。另一方面,云南当地成片扩张种植的橡胶林阻断了野象的活动空间,部分无法返回的象群只能偷吃庄稼。

IFAW从2000年开始在思茅的社区发展项目尝试从根本上缓解人象冲突,项目负责人杜宇介绍说,项目通过小额信贷、发展养殖技术等方式让农民致富。思茅市南屏镇整碗村大一社等7个自然村开始试点,先后建立了50个互助基金小组,投入小额互助基金近30万元。黄建国介绍说,西双版纳保护局准备在州内5个保护区之间建立生物走廊带,让生物彼此交流。保护局还准备建立严格投资500多万元的亚洲象人工繁殖基地,“东南亚国家发达的亚洲象养殖业也许可以被我们借鉴”。