一个“鸟巢”和一个城市

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

“鸟巢”的设计者赫尔佐格(左)和德梅隆

翻开“鸟巢”引起争议时的报纸,媒体报道大量引证了中国国际工程咨询公司的专家说法,归结“鸟巢”三大弊病是,面积过大,技术难度太高,投资过高,而超支部分和技术难度主要集中在活动屋顶上。为了减少用钢量,降低造价和保证建筑质量,提议取消顶盖。一时间,节俭的道德考虑使我们多少遗忘了申办奥运会的最初动机。

申办奥运会时,对北京奥运会的定位是科技、人文、绿色,运动场馆建设国际招标中要求的透明、公开显现是现代社会一种人文精神的体现。艾未未在“鸟巢”方案设计中作为特别顾问,他说:“在当时的招标书中要求有屋顶的开合设计,因为科技奥运要有最新的科技成果,所以开合屋顶成了设计中很关键的部分,大家都在花心思突破这个顶。这个可开合的屋顶当时被当作科技奥运的一个指标,它意味着在这种10万人的体育场建筑中,我们将提供一个新产品。”另一方面考虑是它的可持续利用,运营方对一个有开合屋顶的场馆将有更多途径、更灵活的利用。

无论政府或者是开发商,对奥运区域建设与发展的思考都不局限在2008年的奥运会,也不仅局限在几个场馆临时的人流。全世界没有一个国家仅仅为举办一个世界性的运动会而花费与一个运动会完全不匹配的声势和力气,它被当作一种身份的象征,在奥运会上展示的是一个国家参与国际事务的能力和姿态。国家发改委对该工程造价有一个要求,但是“在招标书中要求的造价就是40亿”。艾未未说,“‘鸟巢’工程造价预算是38.9446亿,其中可开合屋顶造价预算是1.9659亿,完全是按标书要求设计的。”对“安全隐患”的问题,艾未未说,“原来的结构完全没有安全问题,它的结构由国际顶级的ARUP公司承担,这家公司是专业做结构设计的跨国公司,它承担的结构设计从汽车外壳到最复杂的桥梁、建筑。所以,以这样的理由去掉一个顶盖,损失的是信誉。”

“节俭办奥运”在近十年来夸张、浮躁的建筑风气中是正当其时的理性呼吁,节俭本来也是来自中国文化中的实践理性,但是把它上升到道德层面就容易减弱其理性程度。

对投资过高的质疑并最终压缩了预算,这虽然符合了节俭办奥运的精神,但在“鸟巢”这个建筑中被认为是得不偿失。

首先,“鸟巢”方案在建筑上的价值已经有世界范围的公论,“鸟巢”已经成为2008年北京奥运会的标志。建筑评论家史建说,“目前,它被公认为赫尔佐格事务所最优秀的作品之一,不仅对东方文化的理解,对当代建筑也是一个具前瞻性的设计。”之所以优秀,清华建筑学院教授周榕从建筑文化上分析其价值,他说:“建筑以什么样的界面呈现,是建筑上的一个很重要的事情,因为当代文化结构的各方面都发生了很多变化,建筑也应该呈现这种新的复杂性。‘鸟巢’提供给我们的界面首先是反结构理性主义建筑的,它没有把结构理性主义那种仅仅呈现功能、结构的美当作惟一的美,那种建筑方式已经不能体现当代文化的复杂性。在一片反对声中建造起来的国家歌剧院就属于这种结构理性主义的典型建筑。而‘鸟巢’要高级得多,在建筑思想上是创新的设计。”

它带给人的视觉冲击在这样的分析逻辑中也就决不是被批评的“片面制造视觉冲击”。周榕说,“屋顶的开合,设计在两条平行的轨道上滑动,轨道架子就决定了这个建筑的基本结构。因为两条平行的轨道如果铺在一个椭圆的建筑上,会让建筑显得很别扭,采用编织风格的框架立面不仅消除了轨道的别扭,同时立面的框架结构也带有支撑活动屋顶的作用。”往绝对点说,没有了活动屋顶,结构的这个功能就大大减弱,立面就成了单纯的风格,幸运的是鸟巢的顶竟是可以去掉的,而且还能基本保留原来的风格形态。而建筑作为区别于其他门类的艺术,就在于它是在功能上成就梦想的愿望,在技术的支持下成就艺术的想象。

“鸟巢”从它的创新设计、它寻找的文化基因或它使用的科技含量,所表达的正是北京这个城市的欲望和梦想。史建曾对北京、上海、广州的城市建筑作比较,在中国的城市化过程中,每个城市的建筑都非常敏感地符合着各自的城市动力。珠江三角洲的城市带,它的城市发展动力是加工业,上海是金融业生长的好环境,而北京有天安门,有中央政府,有中国最多的大学,聚集着最多的文化移民,它的动力来源就是这些新旧文化和行政力量。北京的城市动力既然是文化建设,一个公论为优秀的建筑设计造价过高可以算是经营城市的一种投资策略,悉尼歌剧院、艾菲尔铁塔、卢浮宫玻璃金字塔都是以优秀的建筑为城市增添了新的价值,它们带给城市的文化价值即使用经济指标衡量也是超出预想的。

在保护城市动力的立场上,呼吁保持鸟巢建筑完整性的青岛声明提议了一些解决资金的方法。声明提议预留按原设计方案建造的可能性,可以后分期建设;资金可以通过设立专门的投资债券,或采取捐助、赞助的方式,吸引社会资本和民间资金,参与“鸟巢”的建设。不是一次性建成的大建筑在国际上向来不乏其例。

今典集团董事长张宝全在一次访谈中透露:“‘鸟巢’的投资方是非常愿意建成这个屋顶的,北京市也希望‘鸟巢’能给北京未来的文化带来一种机会。”

“鸟巢”在这种愿望中被看作是北京超越过去的、启动未来的机会之一,但悉尼歌剧院设计师伍重的经历表明,把新的梦想带进城市是极其困难的。

三个曾被反对的伟大建筑

林鹰

埃菲尔铁塔的建造者埃菲尔

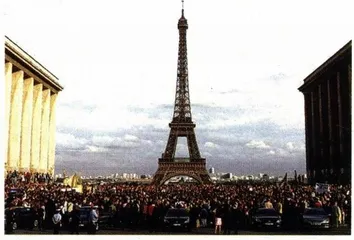

被艺术界反对的埃菲尔铁塔

1886年,桥梁工程师古斯塔夫·埃菲尔提交的铁塔方案在应征的700多个方案中,被选定为巴黎的新纪念性建筑。

让一位工程师的工程铁塔高耸在巴黎上空,这样的事情即便在想象中也让那些热爱巴黎古典文化的人们难以忍受。尽管埃菲尔设计的铁塔基座象征性地采用了凯旋门的“拱”这样的古典主义建筑元素,但材料和结构的重大革新,远远超出了习惯于古典主义石头文化的人们的接受程度。来自艺术界的批评尤其猛烈,在当年的《泰晤士报》所刊登的由300人签名的反对书中,莫泊桑、小仲马和作曲家家古诺均在其中。

扬言“铁塔建成之日,就是我出走巴黎之时”的莫泊桑,在埃菲尔铁塔建成以后,在巴黎满地寻找一处没被铁塔破坏的场景,最后他不得不把自己送进铁塔里的餐厅,因为他说那里是巴黎惟一一处看不见铁塔的地方。尽管这样的理由难免遭到后人的揶揄,莫泊桑的做法还是比另一位文学家魏尔伦要聪明得多,这个魏尔伦每需路经铁塔都会绕道而行,以免看见它的丑陋形象。但这怎么可能,铁塔300多米高的剪影,在当时的巴黎,无论你怎样绕道想避开它,它永远会出现在你的头顶上空。

在这些文人们的深仇大恨里,铁塔之所以能保留下来应感谢随后而来的两次世界大战。法国人在这个被认为“毫无意义”的大家伙的塔顶装上探照灯和大炮,他们发现这对保卫巴黎很管用。借助爱国主义这样一个体面的台阶,并在现实功用的小心庇护下,人们开始承认铁塔在巴黎的中心地位——它不但走进了卢梭的浪漫主义画布中,也走进阿波利内尔的未来主义诗章里;它不但走进法国公民的日常生活里,它还走进哲学家罗兰·巴特的哲学殿堂里;它不但走进法国伟大的导演雅克·坦迪所拍摄的60年代的电影经典里,它也走进了90年代美国的流行电影里。

在《情定巴黎》中,当梅格·瑞恩饰演的女主角选择它作为寻找男主角住址的参照时——无论她在哪一条小巷都能看见铁塔——她用以定位的铁塔反而使她迷失了方向,这无论是否嘲讽,但还是被迫承认了它在巴黎中心的地标意义。雅克·坦迪试图在他的经典电影Play Time里调侃现代主义的技术信条,他耗尽心血寻找一件隐藏在那些现代主义建筑表象背后最深层的现代主义文化符号时,就还是这座铁塔:这些价值恐怕早已超出埃菲尔所赋予的文化或艺术意义。

如今这位工程师的头像被印在200法郎上,当初用来说服公众支持铁塔方案时,他所选择的伎俩就是关于法郎的经济计算问题,他预计铁塔每年能吸引50万游客,这多少会为巴黎带来一些经济回报。时间到了2004年的夏末,当第2亿名游客登上铁塔之时,有谁还会在乎这些人所带来的经济收入,2亿人的数目似乎可以证明一切,何况巴黎反对一切建筑,无论是当年的埃菲尔铁塔,还是后来的卢浮宫扩建,经济从来都没有成为反对的真正理由,对巴黎人来说,文化才是最值得争论的头等大事。

悉尼歌剧院的设计者伍重

被高昂造价困扰的悉尼歌剧院

悉尼歌剧院的争论主要集中在造价方面。

时任评委的美国建筑师沙里宁以其巨大的声望制止了关于方案的文化性争议,当沙里宁从一堆被遗弃的落选方案中挑选出丹麦建筑师伍重一张手绘草图,狂喜地断言美丽的悉尼就应当建造这样美丽如帆的剧院,悉尼人也几乎没有表示任何文化的疑义。

争论主要集中在后来的结构问题所带来的经济预算里。历经3年的计算、试验后,由于如帆的屋顶过于巨大,伍重草图里轻薄的薄壳根本无法实现,转而代之以钢筋混凝土肋骨拼接的三角瓣壳体。而建筑师伍重的烦恼接踵而来,当工程进行到第9年,筹建并主持该项工程的澳大利亚总理凯西尔粹然去世,反对党上台后旋即以造价超过预算5倍为由,拒付设计费,企图迫使工程停顿。伍重选择了远离公众对建造费用的怀疑,远离政党互相倾轧的争吵以及舆论对戏剧性事件的好奇,也就选择了放弃从建筑明星上升到建筑巨星的机会。好在当伍重退出工程时,歌剧院的主体结构已经完成,政府不得不成立三人小组继续伍重留下的工作,最终完成的实际工程造价超出了原先预算的14倍,这几乎成为当时以及许多年后建筑界关于形式与经济间如此不相匹配的丑闻。

但是,一个独特的纯形式的具体建造,无论当年它为悉尼的经济带来多么大的经济压力,无论它为那些实现它的结构工程师们带来多么艰难的挑战,无论伍重对这个历时17年完工的歌剧院的结构模式如何不满——他曾说,完成的悉尼歌剧院的“内部空间,完全不是我所设想的模样”,但就是这个模样已足以为澳大利亚在世界建筑史上赢得足够的文化声誉。现在人们难以设想没有悉尼歌剧院的悉尼是怎样的悉尼,人们也难以计算悉尼歌剧院这么多年来以及未来还会为悉尼带来多少旅游收入与持久的名声。

2003年,在悉尼歌剧院30岁的庆典上,澳大利亚政府决定补偿当年对伍重不公正的待遇,政府试图与84岁的伍重重修旧好,他们邀请他来重新设计歌剧院的室内,这一次,政府打算主动拿出5亿美元来支持这项工程,这个数额几乎是当年整个工程造价的8倍。这一年,伍重被授予建筑界的最高奖项——普利策奖,但他没有出席颁奖典礼,因为新的工作已经占据了他全部的心思,他兴奋地表示希望新的歌剧院空间是活泼的,并能留给后人根据自己的需求继续改造空间的自由。

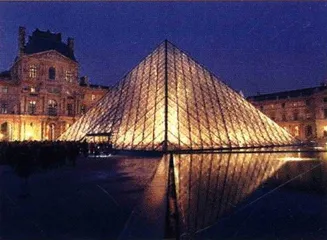

被历史习惯抵制的卢浮宫玻璃金字塔

对旧有建筑的扩建所展开的文化争论,是巴黎的历史习惯。

三百年前,当意大利的巴洛克风潮席卷整个欧洲时,法国人对此就表现了相当冷静的文化态度,当政府以国宾的礼遇招来当时名声几乎要盖过米开朗基罗的巴洛克大师贝尼尼设计卢浮宫的早期扩建时,法国最伟大的古典建筑师们聚集在巴黎,明里暗里的抵制着在巴黎修建一个巴洛克建筑的提案,当贝尼尼完成了他的巴洛克设计,被路易十四的大臣送回老家之后,它的方案就被法国建筑师的古典主义作品最终取代。

三百年后,当密特朗总理同样以国宾的礼遇将贝聿铭请到巴黎,为三百年前的古典主义经典作品卢浮宫设计新的扩建时,法国人对贝聿铭要在卢浮宫的院子里建造一个玻璃金字塔的设想,再一次表现了空前的反对。在贝的回忆里,在他投入卢浮宫扩建的13年中,有2年的时间都花在了吵架上。当他于1984年1月23日把金字塔方案当作“钻石”提交到历史古迹最高委员会时,得到的回答是:这巨大的破玩意只是一颗假钻石。当时90%的巴黎人反对建造玻璃金字塔。

卢浮宫玻璃金字塔的设计者贝聿铭

人们一直小心翼翼地避免把古迹变成艺术大市场,而贝聿铭却希望“让人类最杰出的作品给最多的人来欣赏”。他反对一切将玻璃金字塔与石头金字塔的类比,因为后者为死人而建,前者则为活人而造。同时他相信一座透明金字塔可以通过反映周围那座建筑物褐色的石头而对旧皇宫沉重的存在表示足够的敬意。自认因卢浮宫而读懂了法国历史观的贝聿铭并不难从埃菲尔铁塔中读出建筑的命运:建筑完成后要人接受不难,难就难在把它建造起来。因此他不惜在卢浮宫前建造了一个足尺模型,邀请6万巴黎人前往参观投票表示意见。结果,奇迹发生了,大部分人转变了原先的文化习惯,同意了这个“为活人建造”的玻璃金字塔设计。

现在人们愿意承认,只有进入其中才会消失的埃菲尔铁塔和只有进入其中方可显现的玻璃金字塔,使“过去和现在的时代精神缩到了最小距离”,前者以强制姿态改写历史进程,而后者则隐匿地把历史拽到现代中来。在这个企图得到完美实现的时候,“把它看成是没有任何历史联系的纪念物”的说法破产,而贝聿铭“让人类最杰出的作品给最多的人来欣赏”的愿望则一直都被实现着:最新也最有说服力的证明就是,它赫然成为2004年全球畅销书《达·芬奇的密码》结尾处豁然而开的密码的文化谜底,在这条逼近迷宫的迷宫路径中,贝聿铭的玻璃金字塔承担了从达·芬奇、波提切利到维克多·雨果以及牛顿等各类艺术与科学巨匠的全部秘密,那些伟大的文化秘密在《达·芬奇的密码》里,就在这个晶莹剔透的金字塔里,“在繁星闪烁的天底下终于得到了安息”。