另一种读法

作者:三联生活周刊(文 / 何志云)

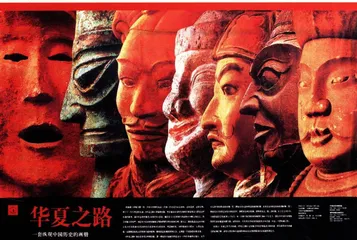

画册《华夏之路》的招贴

去年夏天大热,蒙朱乃正先生所赐《乃正书昌耀诗》一书,不期然见识了关于书的另一种读法:朱先生以油画闻名海内外,可我却开他的玩笑:朱先生是书法第一,山水画第二,油画第三,先生听了不以为忤,已然物我两忘的大家气度。在我看来,朱先生的书法真的是好,睥睨天下而顾盼生姿,随心所欲却绝不苟且。昌耀的诗我更是熟识,80年代末期,我为台湾选编大陆新时期诗选,写序时就放出话来,倘若新时期的诗人只能推选一人,必是昌耀无疑。《乃正书昌耀诗》犹如两个老朋友过来见面,有什么新意可言?

新的机缘常常就这么出现,拿起《乃正书昌耀诗》:漆黑的硬封为套,洁白的内环作面,简洁而凝重;内文每一页都折叠为三,切口处留着毛边,另有墨色从天头淋漓地脚,与书法与诗相应,打开犹是立轴一幅,直觉得满眼都是好,翻书人的心境更是好上加好。

于是留意书的装帧设计,成了读书的新鲜感受。先就觉得装帧设计这个词有些多余。装帧是“指书画、书刊的装潢设计”,设计当为装帧题中之义,现作了特别强调,便多了技术成分,减却的是把装帧当作生命的关注。书是有生命的,装帧是书的外化当然也有生命,翻书人只有面对生命时才会有心情。依我看这就是眼下书籍装帧中的通病:不管燕瘦还是环肥,一概涂抹得花枝招展,招摇于市,劈面遇见让人总觉得可疑。

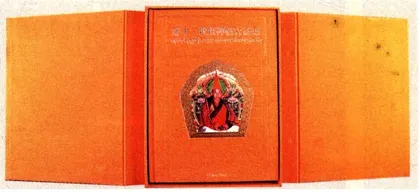

画册《第十一世班禅确吉杰布》获第六届全国书籍装帧艺术展览民族类整体设计金奖

当然也有欣喜,比如一套1997年出版的画册《华夏之路》,以中国历史博物馆馆藏文物为线,讲述中国历史发展,上至旧石器时代下止清代末期,2000余件文物。未及翻阅,封面先自夺了眼目,四件不同历史时期文物上的人物成了四册封面的主体:新石器时代马家窑文化的舞蹈纹彩陶盆,令人不觉想起《吕氏春秋·古乐篇》之载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙。”汉彩绘兵马俑,简洁的线条和明艳的色彩,端的是大汉丰韵。唐高士宴乐纹嵌螺钿铜镜,将中唐世俗知识分子峨冠高髻,放纵田园的意绪和社会风尚展现得一览无疑。明南都繁会图,密密匝匝的店铺广告,熙熙攘攘的车马人流,将南京城似锦的繁华合盘托出!而在封面、书脊、大小扉反复出现的“沧源岩画太阳神巫祝图”中太阳神标志,像极了打过来的欣喜招呼。内文中文字和图片山峦河流般起伏有致,篇章连着篇章,文物接着文物,只觉得中国历史就是这样的江山岁月,低头欲语,抬头有思,一如春发之际的花事,烂漫且简静。这样富有生命感的装帧,让人疑心不是出自设计师的创造,它只是存在,天地间早就有了的好的存在,一直等待着一个人用同样的心思使它彰显,然后灿烂绽放。

这个人就是郑虹。人说诗人与三春草木有缘,我看郑虹与书籍装帧有缘。她说2000年做《第十一世班禅确吉杰布》画册时,踌躇颇久,总是找不到应有的感觉。开始她认为是对藏文化了解不够,于是临时抱佛脚,找了一堆书来读。开卷固然有益,却不见得就能通向生命。直到有一天,吉祥八宝金刚结触动了她,那是心灵深处柔软的悸动,似佛缘而至,那书的装帧构思很快就成了形:一龛吉祥缠枝,一团玉夔龙,将十一世班禅确吉杰布装点得宝相庄严。中国有句古话,叫做云从龙,风从虎,物从人,书籍装帧从的是艺术家的灵魂,这样的装帧才称得上是艺术。

如果说郑虹装帧的中国古代文化艺术类画册,在内容和形式上注重含蓄质朴;那么,她装帧的现代摄影艺术类画册,却致力于突出作品的视觉冲击力——《中国西部风光》是她2002年为哈苏大师王建军设计的。封面是西藏绒布寺,深灰蓝的天,暗处的塔,中间斜贯着夕阳穿过的金黄色山脊。封底是赭黄色的土林一片,无边无涯,密不透风,满眼的荒凉寂寥中,三个骑马的人为画面点缀了生命。内文是天地与云海的交融,错落有致而又气势磅礴。读这样的书,尽可不动脑子,一页一页就都是美,就像春阳无边际,满天下都是风景,不必考量桃发几枝佳人又在何处。

郑虹之于装帧,看来颇有些天赋。但天赋有如种子,须得力于因缘的催发。她从17岁开始,就在古都洛阳参与考古发掘,多次在十几米深的墓室里临摹壁画。她和股长尚巧云合作绘制的《洛阳文物图案集》享誉文物界,被张守义先生称之“严谨而不失于呆板,生动而不流于浮飘”。后来到了京城,改事书籍装帧,并供职于《中国摄影》杂志,期间还在清华大学美术学院进修。地域碰撞、文化浸染、阅历见识……再加聪颖和锲而不舍的投入,说不清哪是阳光哪是雨露,那份天赋便蓬蓬勃勃了。不过世事如棋局,所谓旁观者清当事者迷,装帧的天地广阔得很,郑虹的路也长着呢。