柏林墙的边界与自由的砝码

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

亲历者

现在北京外国语大学德语系教课的柯维(Arne Klawitter)回忆说,15年前正值他人生的转折点:他20岁了,那一年他从学校毕业,他面对的选择不多,而他最不情愿的事情就是去服长达三年的兵役。就在毕业前夕,匈牙利拆除了其与奥地利边界上的铁丝网和其他一切设施,于是来自德国北部的柯维发现,同在这个国家的许多人都离开了国家,他们借去捷克和斯洛伐克、匈牙利旅游之机,绕道奥地利前往联邦德国。出走的人愈来愈多,包括他熟识的朋友、同学。

回想起那一年,他说,他没有生活在柏林,不过那时不断有人从西德过到东德这边来探亲,他们手里面拎的东西对于东德人来说,代表了“西方”。

那时柯维只是一个普通的民主德国的公民,他是家里惟一的孩子,享受着国家提供的免费教育,现在他的母亲退了休,此前家里的花费,房租、水电、煤气、暖气等费用占家庭收入的比例相当小,他可以吃到新鲜的水果,喝巴西进口的咖啡,不过,他和很多东德人一样,柏林墙那一侧的东西有很大的诱惑力——“他们拿过来样式新颖的衣服,还有音乐、电影的带子……都和我们这边不同,我们很难得到这些东西。”

比较起来,无论是国土面积还是人口数量,民主德国在欧洲乃至世界上均属小国,社科院高德平撰文指出,“这个人口只占世界人口总数0.4%的国家,工业生产却占世界工业生产的2.5%;就工业生产规模和结构而论,它是当今世界上十大发达工业国之一。当时西方国家也不得不承认民主德国的经济成就。”1989年7月,路透社记者马·内西尔基在一篇特稿中说,“外交官、经济学者和共产党人士说,与那些更强调改革的盟国相比,东德的经济是相当不错的。东德人均年收入为1.57万马克(合7850美元),这在东欧也是最高的。东德没有失业现象,而且房租和食品价格也很低。”

被称为生活在工人的天堂中的东德人在这一年里开始大规模地走上街头,包括在柯维的家乡,市民运动也一浪高过一浪。社科院欧洲研究所研究员顾俊礼说:“老百姓要求的重点不是生活提高,而是政治上的要求。”

在这个过程中,柯维又一次来到东柏林。柏林墙仍然横在他们面前,去联邦德国、去西柏林仍然只能是一种永远无法实现的奢望。他第一次到柏林时还只是个十几岁的孩子,他说当时他只是远远地望着这个不能碰、有戒备禁严的卫兵把守的墙。1989年他再次来到柏林,加入了柏林大规模的市民运动。

高德平说,对于相当一部分民主德国的公民来说,这是一个分有两种等级的社会:一等人或是上层人物政治家们,在每天的电视节目中都可以看到他们频繁地旅行外交,与西方同事们举杯碰觥,握手言欢。而另一等人却永远享受不到缓和政策的好处。他们只有眼睁睁地盯着柏林墙——那墙充满着希望和诱惑。

柯维为人平和,他说话的声音都很低,很难让人将眼前的他和当年大声喊着口号、满脸激愤的柯维联系起来。他说,他去参加市民运动,因为他想要自由——所谓的自由不是一个空洞的词,而是能够自由地旅行、自由地表达他想说的话,找到发展自己的空间。

柏林墙下的柏林

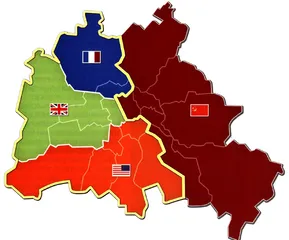

根据波茨坦协定,883平方公里的柏林由苏联、英国、美国、法国分别占领,西方三国的占领区演变成为后来的西柏林。粗黄线代表分隔东柏林与西柏林的柏林墙,细黄线代表分隔西柏林与联邦德国的柏林墙

联邦德国民意研究所在1989年8月29日~9月11日在吉森和拉施塔特难民营搞过一个调查,调查统计结果显示,当时出走西方的民主德国公民的特点是:年轻、壮劳力、情绪乐观并受过良好教育。这一研究机构对537名出逃者的出逃原因的调查结果是:74%的人说没有言论自由,74%的人认为旅行受到限制,72%的人表示希望按照自己的方式生活,69%的人对民主德国的前途缺乏信心,65%的人说是不愿受国家管束,56%的人认为供应太差,28%的人是出于亲戚关系,而93%的人则认为民主德国的政治状况在后退,31%的人认为自己的专业才能发挥受到限制,92%的人认为联邦德国的生活水平高于民主德国。

1989年12月14日,东德政府开放柏林墙后,西柏林孩子越过柏林墙去上学

1989年12月12日民主德国德意志通讯社报道说,在民主德国建国40年的历史过程中,先后已有340万人离开了这个国家。

当柏林墙被推倒,东德和西德再也没有这道鸿沟时,柯维说他在柏林墙开放后的10天左右再次来到柏林,并第一次从东德来到西德,“即使开放已经有一段时间了,人们仍然在载歌载舞的欢庆,我立刻去找我的同学和朋友——他们在此之前已经通过各种途径跑到这边来”。

民众的力量

柯维说他在两德统一后做的第一件事就是去旅行:“去法国、去欧洲旅行,甚至那时候我还是对‘西德’一无所知,结束了在欧洲的游历后我才来到了那里,四处观光。”

和柯维一样,很多民主德国公民的意愿很朴素,他们的意愿之一就是想自由地旅行。从1988年初开始,在民主德国首都东柏林和德累斯顿等大城市就已出现数百名要求出境者的示威游行。有人估计,到1988年9月初,至少有25万名民主德国公民以书面方式提出迁居联邦德国的申请,而不断为这支申请大军补充新人员的预备队甚至有500~600万人左右,约占民主德国总人数的1/3。提迁居申请的主要是青年人、医生、管理干部、技术人员和科学家。

中国社科院欧洲所研究员刘立群说,德国统一民众的力量不可忽视,“民众显示出来的力量是当时政治家们没有预料到的”。

这种民众的情绪集中表现之一是民主德国建国39周年之际,出境申请的新浪潮压倒性地涌来,民主德国政府因此不得不在1988年12月14日以部长会议主席斯多夫和内务部长兼警察总署署长迪克尔的名义,发布了关于民主德国公民到国外旅游的新规定:从1989年1月1日起,民主德国公民在提出申请并经有关方面审批后即可去联邦德国和其他国家旅游。

一年后民主德国成立40周年的10月7日晚,正当柏林共和国宫举行招待会的时候,一批青年人在离会场不远的地方游行示威,一路上加入的群众有六七千人。当局出动了警察,与示威者发生了冲突,数以千计的游行者被捕,游行队伍被驱散。事后政府发布的通告说,在冲突过程中有106名警察受伤,游行示威者中有40人受伤。

在柏林发生动乱的同时,波茨坦、马格德堡、德累斯顿、卡尔·马克思城等地先后出现规模不等的群众游行示威,社科院欧洲所研究员潘琪昌说,到了10月9日,莱比锡爆发7万人参加的示威游行,其人数之多为民主德国历史上所罕见。事态在不断扩大、蔓延,口号也不断升级,从要求“改革”、“旅游自由”、“新闻自由”迅速变为要求反对派组织合法化,实行真正的多党制,举行“自由选举”。11月4日,东柏林50多万人大游行;11月6日莱比锡也有50多万人大游行,在游行中要求“旅游自由”的呼声越来越高。

就这样,民众们用脚投票的结果是,柏林墙不再是自由通行的障碍,而统一的德国在柏林墙开放后不到一年即成为现实。有学者指出,两德统一进程比原来的设想快得多。联邦财政部长奥托·魏格尔曾说:“德国统一的经济和社会进程不是按一个写得很具体的电影脚本进行的。”

柯维的命运因此而发生转变,他说他在旅行结束后,选择了重新回去继续学业,“这时候我面临的世界不仅在政治上没有了过去的限制,我可以自由去旅行,包括学业上的限制也取消了——我可以有更多的选择学习,我选择了学习哲学,以后教授哲学”。

歌德学院北京分院院长欧威博士(Ulrich Nowak)接受采访时说,推倒柏林墙时,他在中东的一个国家。他是后来通过大使馆的一个录像片看到当时的场面:人们在唱歌、跳舞,有的年轻小伙子竟然爬上高高的柏林墙头,高喊着纵身向东柏林这边密集的人群中跳去。

不过欧威说,随后他脑海中出现的问题是“下一步会发生什么?”

1990年6月2日,一位东柏林士兵站在正在推倒柏林墙的人群边

看不见的墙

柯维在来到中国之前已经游历了很多国家,现在回过头来,他觉得柏林这个城市在德国来讲还是一个相当有趣的城市:“本来是一座城市,人们居住在不同的两个部分,就仿佛两个毫不相干的城市。”柯维描述的柏林在某种意义上仍然存在,欧威说他关注的是,“现在柏林,仍然有一道看不见的墙”。

北京大学国际关系学院国际政治系教授连玉如博士说:“德国统一,对西德人来说,几乎没有带来任何变化,但对东德人则意味着失去原来熟悉的一切,从国家宪法到个人认同感等概莫能外。这一损失是无法用德意志的共同历史、语言、文化加以补偿的。”连玉如说,“东德人追求德国统一的根本动力是在经济上立即获得改善。然而,这一愿望没有完全实现。统一以后的严峻现实,尤其是失业问题的加剧对东德人的打击是沉重的。加之东德人在感受到轻视以后出现的精神失落与心灵创伤,因此,感怀旧日时光的消逝,甚至意欲部分恢复原来国家境况,就不足为奇了。与此同时,一种强调不同于西德的东德人认同意识更新并发展起来。”

由于社会制度不同,两德公民在观念上的差异也显而易见,高德平说,尽管民主德国公民赞成统一,要求统一,但绝大多数人对实际是免费的社会福利的依赖性很大。对职工来说,这种经济提供了一种具有高度保障的社会福利和社会安全。在原民主德国,没有失业,没有解雇一说,免费教育和免费职业培训,到处设有幼儿园,一切医疗免费,其本上由国家、社会保险业和企业集体单位负责退休金,各种补贴、稳定的物价和低廉的房租、便宜的交通服务以及免费的公共设施等等。而在联邦德国,情况则有很大不同。随着德国统一,民主德国公民享受的一切“优待”都将随之消失或逐步消失。

科尔曾说:“统一不仅是个物质问题,它同时也是个实际上的共同感。统一不仅是个要付出代价的问题,同时也是一种发自内心的意愿。”

连玉如的观点是,尽管在德国统一进程中,东德出现了一场规模宏大的政治解放运动,但从总体上来看,德国政治文化中的传统因素,如国家主义、非政治的内向倾向、惧怕冲突、形式主义等,仍在东德社会随处可见,影响颇深。而在西德,这些价值传统几乎见不到踪影,人们看到的是其他因素,如国际化、西方式的政治的市场取向、面向世界的开放媒体和新的后物质主义追求。

有学者说,过去我们学界更多的注重从经济上来看德国统一后的新问题,实际上更深入的东西是如何看待民主和自由的问题。刘立群说:“在德国统一前,民众的情绪变化很大,那时东德的经济发展水平低一些,民主自由度低一些,但是统一后,随着时间的推移又产生了新的问题。当时人们追求自由,但是自由过了度,就开始产生负面的东西。”

德国统一,对西德人来说,几乎没有带来任何变化,但对东德人则意味着失去原来熟悉的一切

15年过去,现在,9月9日德国媒体公布的德国Forsa独立研究中心的一份调查报告说,约有1/4的西德人希望柏林墙仍然存在,而12%的东德人也希望脱离统一近14年的德国。刘立群因此说,当初德国统一时,对东德否定得太厉害了。“过去有几万越南年轻人在东德生活,没有受到过排外的威胁,现在则是他们面临的一个很大的问题。过去年轻人觉得思想受到了束缚,如今随着柏林墙倒塌,有些不好的东西也变本加厉,年轻人思想开始变得迷惘。”