纽带和阴影:关于柏林墙的影像记忆

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

争议中的《燃烧的墙》

哈瓦·贝勒(Hava Beller)很可能将成为继雷妮·里芬斯塔尔之后在西方最受争议的德国女导演。2004年7月23日,她的关于柏林墙的记录片《燃烧的墙》在华盛顿的阿瓦隆剧场公映,竟然引起美国的历史学家和在美国的德国历史学家之间的一场大争论。争论结果是,德国历史学院和美国当代德国历史学院共同在阿瓦隆剧场召开一场完全公开的讨论会,并请哈瓦·贝勒本人参加。

哈瓦·贝勒对此见怪不惊,作为一名生于德国,长在以色列,在美国完成学业的德国人,她和所有德国人一样关注德国历史问题,但其冷静的刁钻角度和批判的尖锐却往往让土生土长的德国人无法忍受。1992年,她历时9年拍摄完成记录片《不平静的良心》,将目光聚集在纳粹倒台之后的德国平民身上:他们当时在做什么,为什么不出来反对纳粹,他们到底是怎样想的,态度冷静甚至冷酷。哈瓦·贝勒在大量访问和调查后指出,事实上,大部分德国普通百姓根本没有想到反纳粹,他们甚至还自觉不自觉地享受着纳粹给他们带来的虚幻安全感和国家荣誉感。《不平静的良心》在著名的圣丹斯电影节首映曾引起一片哗然,有人将之与里芬斯塔尔的《意志的胜利》相提并论,也有人认为她找到了纳粹的根源。这一年,《不平静的良心》被翻译成13种语言,在全球20多个国家的电视网播出,并获得年度最佳记录片提名。

完成于2002年的《燃烧的墙》照例激怒了许多前东德历史学家。《燃烧的墙》的副标题是:“柏林墙后的争议和反对”。在这部同样用了9年时间才摄制完成的记录片里,哈瓦·贝勒将镜头对准前民主德国的秘密警察组织斯塔西,通过对前秘密警察组织头目、前秘密警察和持不同政见者的跟踪访问,揭示了前民主德国如何通过这个拥有1万名以上秘密警察、1/3人民详细档案的组织对人民实施极权主义统治,它尖锐地指出,这才是柏林墙建立和倒塌的真正原因。路透社评论说:“这部记录片……将柏林墙变成了一个压迫的象征。”

德国女导演哈瓦·贝勒

和以往一样,喜欢这部电影的观众认为这是一部真实、深刻、角度独特而又像故事片一样引人入胜的优秀记录片。因为这些原因,《燃烧的墙》获得2002年度好莱坞电影节最佳记录片奖和2003年度安克雷奇国际电影节最佳记录片奖。但或许是哈瓦·贝勒影片中的一句话激怒了东德人:“东德不同于纳粹,但他们对人民的态度同样粗暴”,或许是影片中列出的长长的秘密警察和持不同政见者的名单令人难以置信,许多经历过冷战时期的东德人在观看了影片后认为,这部电影伤害了他们的感情。他们认为哈瓦·贝勒的视角是片面的,她对斯塔西的关注“完全出于猎奇”。但哈瓦·贝勒坚持自己的立场,在7月24日的讨论中,她反击道:“东德的普通民众或许从来没有感觉到这些,但是这就像是氰化物,你看不到它,你闻不到它,但它已经在对你起作用;这也是我这部影片拍了这么长时间的部分原因。”

伤疤和阴影——记录片中的柏林墙

哈瓦·贝勒当然不是第一个试图用胶片对柏林墙的建立和倒塌作解读的人,她甚至不是第一个在这方面引起过争议的人。从1961年这道长达44公里的屏障在一夜之间将柏林分为两个世界之后,来这道墙下拍摄记录片、新闻片的人就再也没有少过。这些记录片如此之多,以至今日的柏林墙博物馆专门设置了一个小电影院,轮流播放德文版和英文版关于这堵墙的历史记录片。关于墙的最早记录已经是不知名作者的残缺片段,在片段里还能看到1961年8月,墙一点点升起时,站在街角用手掌抹着眼泪的妇女和苏军、东德军人手里的大块砖头。这残缺的片段似乎为今后所有关于这道墙的记录片打下了底色,从此以后,无论那记录片是什么风格:诗意的、新闻式的、政论式的、戏剧化的,柏林墙总像是柏林城中一道悲哀的伤疤、拖着铁灰色的阴影。

大约在1966年,由一位随军摄影师完成的《路障》(Barricade)只有13分钟,但却是早期关于柏林墙最完整的影像记录。摄影师完整记录了柏林墙从铁丝网到一堵灰色大墙的全过程,也记录了5年来这道墙两边的生离死别,记录了那些开始还可以隔着铁丝网互相安慰,后来只能隔着墙牵挂对方的在墙下徘徊的人。这部影片也记录了最早试图穿越柏林墙的人:一个在铁丝网修建同时试图翻越铁丝网而被东柏林警察带走的年轻人。从这部影片开始,记录那些用各种各样方法穿越柏林墙的人成为许多记录片的重要内容。80年代的《柏林墙》(Berlin wall)将大量电视新闻镜头剪辑在一起,展现了各种各样穿越柏林墙的方法:从墙一侧的高楼跳下去;把两个行李箱连在一起,中间打通,让一个人平躺在两个箱子里,放在车的行李架上;在墙两边的房檐上用滑轮和钢丝连起一条索道,把自己的孩子挂在滑轮上推到西柏林那一边去。其中最惨烈的是一个年轻人,架着一辆大客车在火力网下强行撞击柏林墙,结果大客车穿越柏林墙时,他已经中弹死亡。当然还有许多令人惊叹的镜头:自己制造潜水艇通过河道偷渡到西柏林的人,用数年时间自己制作热气球飞跃柏林墙的一个家庭,通过一条地道爬到西柏林这边的一个5岁小男孩。而这些令人匪夷所思的镜头背景,都是那堵冰冷的柏林墙。

2003年,拥有世界上最大影像资料库的英国独立电视新闻公司评选20世纪最受欢迎的20部电视记录片,英国独立电视新闻公司在1989年11月9日所拍摄的柏林墙倒塌的镜头成为其中之一。这一镜头在这之后的15年间,成为各种与这一事件有关的电视和电影中引用率最高的记录镜头。在这一段记录中,我们看到的是在探照灯的白光下,无数面容淳朴的东柏林人像潮水一样在墙的缺口里流向西柏林,有人兴奋异常,有人笑容满面。

柏林墙倒掉后,大量对柏林墙作反思的记录片在20世纪90年代一下子涌现,其中最著名的有两部,一部是1999年由Hans-Hermann Hertle和Gunter Scholz 两位前东德国家电视台导演联合制作的《当墙倒下——改变世界的50小时》(When the Wall Came Tumbling Down—50Hours that Changed the World),另一部是1999年由前西德记录片工作者弗兰克·桑蒂格(Frauke Sandig)和美国人艾里克·布莱克(Eric Black)共同制作的《墙倒以后》。在《当墙倒下》中,导演利用自己在前东德时期的资源优势,引用了大量资料,展现了在开放柏林墙前50个小时内,前东德政府、苏联政府和西德政府就柏林墙问题的争议和斗争,认为这是一场世界政治制衡的结果。而《墙倒以后》,则将镜头对准柏林墙倒塌后的东德民众的心态变化,墙两边人在有形的墙倒塌后,心里依然有一堵无形的墙。比如对两名分别居住在东柏林和西柏林的亲戚的访谈就很有代表性:东柏林人抱怨社会福利没有了、失业者多了;而西柏林人则抱怨东柏林人只看到他们的物质生活,却没看到他们的每一片瓦都是劳动挣来的。在这部记录片中,我们看到东柏林人在最初的欣喜过后的怅然若失,也看到了西柏林人对东柏林人依然存在的误解,还看到少数人在社会巨变时的快速反应。其中一个细节很有趣:当墙两边人都在欢庆节日般地歌舞、纵酒、敲砸柏林墙之时,一个商人,在一个月黑风高之夜驾着大卡车、带上工人和巨型切割机、搬运设备,把整段整段、被各种艺术家图画过的墙(以后证明只有这些被艺术过的才有购买收藏价值)弄到自己家院子里,直至把整个院子堆满。相信每个去过柏林、买过那售价3马克的柏林墙碎石的人看到这里,都会发出会心的笑声。同样在1999年,加拿大广播公司(CBC)制作了一部名为《墙的幽灵》(Ghost of the wall)的电视新闻记录片,在片中,他们说了这样一段话:“10年前,当墙倒下,被分割在墙两边的人民都对未来抱着很高的期望。然而,对东边的人们来说,这些期望很快被严峻的现实粉碎了:失业、失去方向,一种感觉笼罩了前东德人——他们被富有强大的邻居吞噬了。”

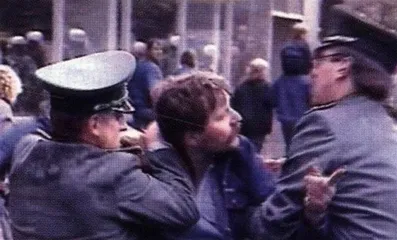

上图:电影《燃烧的墙》剧照

感伤的纽带——故事片中的柏林墙

不同于记录片导演面对柏林墙的严肃,对于故事片导演来说,那一道漫长的墙,为所有的浪漫和感伤的故事提供了最佳背景。如果说记录片导演们看到的是柏林墙的政治意义和社会意义,故事片导演则敏锐地捕捉到了柏林墙对德国人民在情感上的象征意义。

1961年秋,柏林墙刚刚建立,有一对情侣试图越过柏林墙,女孩取得了成功,男孩却因为犹豫留在了东柏林。德国女性主义导演玛格雷特·冯·特洛塔(Margarethe Von Trotta)根据此题材于1994年拍摄了故事片《诺言》(The promise),讲述1961年的秋天,恋人索菲和康拉德,企图越过柏林墙逃往西柏林,却只有索菲取得成功,两人从此相隔两地。但她给这个真实故事加上了一个象征性的浪漫结尾:他们的相恋之情始终未变,1989年冬天,柏林墙倒塌,这对恋人终于在史普累河桥上团聚。《诺言》的浪漫和苍凉的历史感使它成为1994年德国最受欢迎的电影之一,在圆满的结尾里,失落和彷徨的德国人得到了慰藉。

《诺言》关于分离和相聚的主题多少受到1987年的《柏林苍穹下》(The Wings of desire)的影响。这是德国著名导演维姆·文德斯的代表作之一。在《柏林苍穹下》中,文德斯将被柏林墙分开的东、西柏林比喻成两个守护天使,他们虽然面貌、个性不同、但始终在同样默默守护着这座美丽的城市。通过他们的口,文德斯忧郁地描述战后被分裂的德国:“德国正在变得封闭,因过于突出个性和自我,变成被孤立的国家,人们只关心自己,就像机器一样……”影片的后半段,沧桑冷漠的天使决定到人间寻找真正的生活,他爱上了美丽的杂技团女子,柏林墙在他们的生活中反复出现,是他们散步、相爱、分离的背景。在影片结尾,天使和爱人终于相聚。文德斯借此表达了对德国的良好祝愿,但他自己却错过了1989年的历史瞬间。

上图:电影《柏林苍穹下》剧照

2003年第53届柏林电影节上,一部名为《再见,列宁》(Good bye,Lenin)的影片获得最佳欧洲影片蓝天使奖。《再见,列宁》无疑是所有前东德故事片中最为温情和感伤的一部,它的德语原名是:《民主德国在79平方米房间里的延续》。影片中,男主人公的父亲在他小时候逃往西柏林,母亲是一名坚定的共产党员。在一次集会中,母亲受伤昏迷,醒来时社会已经发生了巨变,为了保护母亲不受到巨大刺激,男主人公通过自己制作电视新闻给母亲制造了一个民主德国依然存在的假象。影片讥讽了前东德时期的种种弊端:物品配给、极权统治,但更多时候,导演在温情脉脉回忆着那个年代邻里之间的相互帮助、每个人都有着坚定的目标、对国家的信任和自豪。男主人公为了安慰母亲而制作的假新闻更像是导演对历史的重新设想:假如可口可乐的进入是民主德国对经济的主动开放;假如人口流动真的是西柏林人发现生活里不能只有摄像机、房子,而还要有精神和理想;假如柏林墙的倒塌真的如假新闻中所说:“社会主义决不意味着限制,更意味着宽容和爱,所以,从今天起,民主德国决定开放边境。”《再见,列宁》代表了社会转型后前东德人民对以往时光的追抚、怀念和依依惜别,说出了为什么柏林墙的倒塌会引起德国人民如此之大的情感动荡,因为柏林墙不仅意味着禁锢和限制,更是他们和历史、和前一时代相连的脐带。正如导演借男主角之口所说:“民主德国或许不完美,但她是我们的母亲,是我们的根。”

柏林墙已经消失了15年,一个时代已经过去。但是大时代动荡留给人的创伤和感叹,却不是能同柏林墙一起拆掉的。借着这些影像,人们争论、反思、彷徨、感伤,但其实不过是希望,希望重新找到那一点残存的和母亲相连的脐带的遗迹。所以,文德斯在《柏林苍穹下》中才会反复吟颂:

“柏林,什么也没留下,只有最古老的痕迹仍通向远方。”