甲午110年祭

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

1894年,甲午战争中,正在下沉的威远舰

1894年,甲午海战后,在旅顺船坞大修的镇远舰

1894年9月17日北洋水师败于黄海的那一天本该就是一个反思的日子。那天距离清政府历史更为悠久的一支海军福建水师的全军覆没仅12年,刚好一个轮回。12年前,身为文人,不懂军务却前往福建督办军务的张佩纶在闽江边的中岐山,亲眼目睹福建海军樯橹灰飞烟灭。12年后,已经督任北洋海军15年,却依旧不懂海军业务的总兵丁汝昌,在9月17日12时50分北洋舰队旗舰“定远号”右主炮发出第一炮时就从被震塌的“定远号”舰桥上跌落受伤,一群从英国留学归来的清军舰长不得已从一开始就面临一场群龙无首的混战。

这场被称为是人类战争史上第一场大规模铁甲舰参加的海战,尽管北洋水师在未能击沉日军1艘军舰的情况下被击沉5艘,但主力定远和镇远两舰仅受轻伤。甚至有部分西方评论家认为,从战役角度看,北洋水师是黄海海战的胜利者,因为他们完成了护航任务,而首先撤离战场的是日本舰队。然而不得不承认,被动接战的北洋海军不是日德兰海战中主动寻找敌军舰队的英国皇家海军,无论是在大东沟海战还是甲午海战,北洋水师并没有主动歼敌于海上的勇气。海战后躲在港口内从此不敢出海寻敌的也并不是日本海军。

英国皇家海军虽然在日德兰中损失远超德国,但这损失对于英国皇家海军庞大的舰队来说实在微乎其微,而英国庞大的造舰能力更不是大清国可以比拟的。黄海海战前,清政府在国外的一系列应急购舰计划全部落空。从1894~1895年间,清政府一系列购舰活动虽然仍声势浩大,采购对象遍及欧洲、南美,采购目标从军舰乃至不惜购买商船改装。然而最终仅购入鱼雷猎舰2艘、鱼雷艇4艘。即便如此,由于工期延误或者大国干涉,竟无一艘能回国参战。

这无疑预示了多年未添一舰一炮的北洋水师的命运——在一个向近代化大步迈进的国家多年倾全国之力的攻击面前,北洋水师只是一个没有近代化国家作为后盾的地方舰队,它的命运早被注定,而它的命运也决定了这个无法支持他的国家的命运。

直至甲午战争结束前,清政府经营多年的数个舰队一直是按照地区防御的需要建立,作为陆上防卫的附属力量。一个农业国家微薄的国力,即便没有那么多贪污和腐败,它对现代化武装力量的扶植也是极为薄弱,更何况它需要面对的是4支海军舰队。近代化的海军,不论是舰船还是人员,无论是装备还是训练,无不需要大量金钱加以持续支持。黄仁宇在《万历十五年》中指出,明朝的落后经济体制无法为一支有效的常备军提供财政上的支持。然而这个落后的体制,竟然又让击败他的后来者几乎毫无变化地继承了几百年。

一个以农业为基础,压制商业,更不用提海外贸易的国家,每年数千万两的岁入和从古至今重文轻武的思想,对于无法立竿见影的海军建设的确缺乏持续支持的可能。从1875年开始的海防大讨论决定建立南北洋海军到1888年北洋海军成军,清末海军的建设更像是一种危机触发的短暂热情。它很容易被国家日常的耗糜所排斥,海军力量就像是一部缺乏维护的机器,反倒经常被文人们以没有产出的浪费而痛斥。1891年,一位外国评论者写道:“在芝罘、旅顺和威海卫军港之间,中国的炮舰和运输船运送旅客的生意越来越兴旺。”部队的主业不仅限于练兵习武。类似的现象直到数年前才在中国消失。

曾任清政府海关总税务司的英国人赫德曾经对严复表达过这样的见地:“海军之于人国,譬犹树之有花,必有根柢枝干,坚实繁茂,而与风日水土有相得之宜,而后花见焉。由花而实,树之年寿亦以弥长。今之贵国海军,其不满于吾子之意者众矣。终必当于根本求之,徒苛于海军,未见其益也。”

时至今日,许多人仍然没有意识到,海军是一个高度科学化、机械化的兵种,不论是装备、人员和训练都须投入大量人力物力,并需要相当长的时间甚至是实战才能看出效果。任何一个国家如果不利用全国的力量,积多年持续的规划和建设,根本不能发挥其效能。然而一支强大海军的作用绝不仅仅如李鸿章所言,“我之造船,本无驰骋域外之意,不过以守疆土,保和局而已”。海军绝对是一个国家自信心的具体体现,一支没有获胜实力的海军没有任何威慑能力。

“将来器精防固,亦不宜自我开衅。彼族或以万分无礼相加,不得已而一应之耳。”当年李鸿章的思想并未因马尾海战的教训而改变,相反是日本从中国身上获得了足够的经验和教训。尽管日本与中国的近代化海军发展基本同时,但却从一开始就以谋取海外经济、政治利益为目标,确立了与中国完全不同的外向型、进攻型的海防战略,提出“强兵为富国之本,而不是富国为强兵之本”的理论。

1870年日本制造琉球事件,1874年侵犯台湾,尽管最终未能得手,但日本因痛感海军软弱,遂向英国订购了“扶桑”、“金刚”、“比睿”三艘军舰。1882年朝鲜发生“壬午兵变”,中日两国皆派军舰前往干预,日本因海军实力不如吴长庆所率领的北洋舰队,故双方没有发生直接交锋。但当时日本就正式将头号假想敌由俄国改为中国,更在1887年出笼《征讨清国策》。日本海军卿川村纯义认为“东洋形势已非昔比”,经向天皇奏报,日本政府决定从1883年起,将酿造业、烟酒业的税收2400万日元作为海陆军经费,连续8年建造军舰。日本高层认为,“今若不恢复我邦尚武之遗风,扩张陆海军,以我帝国拟一大铁舰向四方展现实力,并以刚毅勇敢之精神运转之,则尝轻侮我邦之附近直接外患(中国),必将乘我之弊。若至于此,则我帝国将复与谁维持其独立?与谁共语其富强?故曰:谋陆海军之扩张,乃当今之急务,政府所宜孜孜于此者也。”

战争无疑是对人类财富的最大浪费。然而对两个面对战争的国家,投资军事赢得胜利还是放弃武力招致失败的毁灭,如此明确的抉择,腐败和无知仍然会蒙蔽许多人的双眼。20多年中,清政府用于建设和保障北洋舰队的全部投入仅占当时财政收入的2%。而日本海军自1883起,实施8年建舰计划,预计建造各型舰艇42艘,至于扩军所需经费,则建议增加烟草税以资挹注。此项建议于8月15日由阁议通过,11月24日,日本天皇召集地方长官进宫垂询增税扩军计划。上自天皇,下至文武官僚百官,无不为掌握日本之利益线及建立攻势国防之军备而出钱效力。至第一届帝国议会召开时,军费所占比率已高达31.3%,到1892年则高达41%。而腐败的清政府却在挪用海军经费,修建“三海”和清漪园,筹备皇帝大婚和慈禧60大寿。日本为国家安全甚至可以暂时让经济让步,清政府则奢靡和浮夸超越一切。

历史实在残忍,竟然用如此之多的纪念日提醒我们,对一个渴望和平和独立的国家来说,国防建设,尤其是海军建设一天也不能停止。俾斯麦曾说,“蠢人常说他们是从自己的经验中进行学习。我却认为利用别人的经验更好一些”。在这方面,日本正是我们的老师。

资讯

2004年7月23日,中国海军从俄罗斯订购的第二艘956EM型驱逐舰在圣彼得堡下水。自第一艘956型驱逐舰加入中国海军以来,这是自甲午海战以来,中国海军作战舰艇中吨位首次超过7000吨的作战舰艇。值得高兴的是,这艘尚在遥远的圣彼得堡的新型战舰已经不是中国海军第二艘超过7000吨的舰艇了。同在今年7月,宁波的北仑港,中国自行研制的排水量超过7000吨的新型导弹驱逐舰“广州号”正式服役。尽管有许多设备仍然依靠进口,但从中国海军建军50多年来,这毕竟是中国自行研制的最大、也是最先进的战舰。

中日近代海军的发展:共同的起步和不同的终点

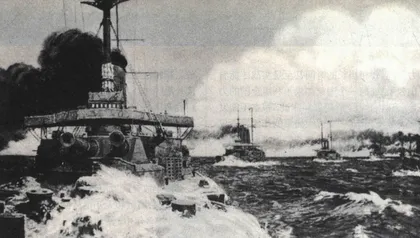

甲午战争黄海大战中的日本舰队

北洋海军肇建始于1871年。当时清政府暂调福建与南洋的“操江”、“湄云”、“飞云”、“镇海”四舰巡防北方海域。其时清政府已经有了南洋水师、广东水师和福建水师。北洋水师的实力在全国4个舰队中最为薄弱。由于当时直隶总督李鸿章大力支持,将大部海军经费都拨用于北洋,才使北洋水师的实力迅速凌驾于其他三个舰队之首。与福建舰队主要使用福州船政局自行建造的国产舰艇不同,北洋水师使用的主力舰全都是从英德进口的新型战舰,国产舰只是作为辅助运输或练习舰之用。到1885年“镇远”、“定远”两舰回国时,北洋水师的实力已经远超过中国其他各地海军。以舰艇数量和吨位计算,当时清政府各海军舰队共拥有军舰78艘,总吨位83900吨,实力曾一度名列世界第八(日本只列名第十六)。然而由于慈禧修建颐和园,光绪帝大婚,黄河河工等巨大开支,财政极度拮据的清政府不得不从1888年后几乎完全停止了对北洋水师的投入。清政府的数个水师由于各自为政,互为藩篱,无法形成全国性的海军,从而形成甲午战争中日本全国之力对付李鸿章的淮军和北洋水师的情形。

与之相比,1862年退役的日本水师旗舰“天地丸号”也许代表了日本海军从古代水师到近代海军的分水岭。这艘建于1630年的木制军舰的服役时间长达一个多世纪,可见日本在甲午海战爆发之前20年的实力,与清朝水师相比更有不如。其时日本水师的内河主力战舰伊势船,据说是吸取朝鲜龟船建造的,有铳眼和装甲,使用划桨推进,基本不使用帆。而日本水师的巡海主力战舰则是仿照中国水师军舰打造,故此称为唐船。1862年幕府实行了军制改革,按照西洋规则建设了步、骑、炮三军,向荷兰派出了第一批近代海外留学生,向法、美、荷订购了数艘大型军舰,并在石川岛建造了日本的第一艘自造蒸汽军舰“千代田号”。中日近代海军创立伊始,可以说是站在同一条起跑线上。

然而明治维新后,日本迅速扩充海军。1875年从英国订购了“扶桑“、“金刚”、“比睿”三艘新造军舰,此时是日本入侵台湾事件后的第二年。1876年,日本自造的第一艘装甲快速炮舰“清辉号”在石川岛船厂下水,“清辉号”不过是排水量900吨的三桅蒸汽炮舰,但是它的下水却标志着日本从此开始具备自造军舰的能力。此时的江南制造总局已经可以建造1800马力、搭载26门炮、排水量2800多吨的“海安号”兵轮,在造船技术方面当时的中国并不比日本逊色。但由于名为自建,造舰材料却全部需要进口,耗费巨大(当时日本的造舰状况同样如此),清朝慢慢停止自造舰船,转为全部进口。中国同日本在造船工业方面的差距开始拉大。

据普鲁士1891年《海军年鉴》的统计,当时按世界各国海军实力排列,中国位居第11位。而1889年美国海军部长本杰明·富兰克林·特雷西在一份报告中,则将清朝海军实力排在世界第9位,位于美国、日本之前。然而由于中法战争后远东形势的缓和,清廷的腐败,特别是由于没有一个科学明确的海军发展战略,使北洋海军成军不久就陷入停滞不前,并开始走下坡路。当北洋水师在远东第一的实力上止步不前时,日本海军则已经迅速赶上。为了对付北洋水师最强大的“定远”和“镇远”两舰,日本从法国订购了火力更为强大的“三景舰”——“松岛号”、“严岛号”和“桥立号”。到甲午海战时,日本海军在总吨位、总舰船数、火炮口径、火炮数量和主要作战舰数上都远超中国。战争结果就像它内在的强大动力一样,早已经是不可避免。

舰运、国运和时至今日的耻辱

李鸿章

20世纪初的威海

甲午战争是一次让中国元气大伤、痛入骨髓的战争。这次战争的失败不但让清政府数十年经营的北洋水师灰飞烟灭,让中国海军掌握现代化海军技术的精英付之一炬,它给中国带来的伤害和耻辱至今尚未断绝。

战后签订的《马关条约》不但使中国痛失台湾半个世纪,还赔偿日本白银两亿三千万两,让日本从此有了充分的资金建设联合舰队,成为世界三大海军强国之一。而中国近半个世纪的近代化发展成果则付之一炬。两亿多两的战争借款最后总计本息高达六亿两,而清政府三十余年投资在海军建设上的全部经费只有区区两千多万两白银。这笔超过清政府和日本岁收数倍的巨额赔款加深了日本对中国的轻蔑和插手中国事务的欲望与决心。此后的半个多世纪,中国历次现代化尝试都无不受到日本干预,中国更是多次受到日本的直接侵略。当以袁世凯、张之洞为首的清朝大员试图在慈禧支持下推行新政时,日本在东北发动日俄战争,在中国南方支持革命党与中央政府对抗;当袁世凯加强中央集权时,日本以出兵威胁强加给中国《二十一条》;当后来的国民政府试图统一中国时,日本发动济南事变和七七事变,直接对中国发动全面进攻。

北洋水师覆灭于威海卫后,数十艘投降的舰艇被编入日本海军舰队,这其中就包括曾经让日本人恐惧的“镇远号”。1895年3月16日被编入日本舰队后,“镇远号”不久被列为二等战舰,并在后来的日俄战争中参加了对旅顺的进攻和此后的对马海战,最后退役后沦落为靶舰而最终解体。然而日本人将镇远舰拆解后,所遗部分船锚、锚链、炮弹等被陈列于日本东京上野公园,直到抗战胜利后才由海关缉私船“飞星号”、招商局轮船“隆顺号”运回,现藏于北京军事博物馆。但还有部分遗物仍遗留在日本。在威海卫保卫战中被日军鱼雷艇击中搁浅的“定远号”在最后沉没后,于1896年被日本民间打捞出水,其舵轮被英国人Thomas Glover 所得,竟被改装成咖啡桌,放置于日本长崎南山手町临海的他的住宅内。1957年该住宅由三菱会社移交给长崎市政府,连同其附近一片区域,辟作哥拉巴公园,定远舰舵轮至今仍长年在此展出。

甲午双方战舰之命运

北洋水师镇远和定远舰

由于中法战争,定远舰与镇远舰、济远舰直到1885年10月才在大沽口加入北洋水师。1886年8月定、镇等六舰访问日本长崎,期间上岸水兵与日方发生激烈冲突,史称“长崎事件”。甲午战争时定远舰作为北洋水师旗舰参加了黄海海战和威海卫之战,海战中被击中159弹,死17人伤38人。1895年2月4日夜,“定远号”被突入港内的日本第9号鱼雷艇发射的鱼雷命中左舷,被迫抢滩。2月9日被日军占领的炮台击毁,10日自爆,管带刘步蟾自杀。

“镇远号”则在1894年11月14日进威海北口村时不幸触礁,管带林泰曾自觉失职,服毒自杀,由杨用霖接任管带,并于1895年2月17日被日军俘获。

定远舰

定远舰

定远舰是清政府向德国克虏伯公司订造的萨克森级装甲战列舰改进型的首舰。该舰于1881年2月在德国Stettin的Vulcan船厂开始建造,1881年12月22日下水,1883年底建成,造价1699500两白银。

镇远舰

镇远舰

镇远舰是清政府向德国克虏伯公司订造的萨克森级装甲战列舰改进型的次舰。1882年初在德国Stettin的Vulcan船厂112号船坞开始建造。1882年11月28日下水,1884年初建成,造价1699500两。甲午战争时参加了黄海海战和威海卫之战,海战中被击中220弹,死13人伤28人。

日本海军三景舰

位于日本京都府宫津市的天桥立和仙台的松岛,安芸的严岛并称为日本的三景。以此三景命名的“三景舰”正是日本政府在19世纪后期专为了对付北洋水师的定远、镇远二舰,由法国设计师Louis-Emile Bertin设计的新型战舰。该舰该级舰原计划建造4艘,后改为3艘。其中第三艘桥立号由法国设计,日本自行建造。

松岛号(Matsushima)

“松岛号”于1888年2月17日在法国地中海铁工及造船厂铺设龙骨建造,1892年4月5日建成。甲午战争时作为联合舰队旗舰参加了黄海海战和威海卫之战,海战中被击中13弹,死35人伤78人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰,1905年参加了对马海战。战后“三景舰”被编为练习舰队运送海军学员进行远航训练。1908年4月30日在运送海军候补生远航归途中在澎湖列岛的马公岛停泊时弹药库突然爆炸沉没,原因至今不明。1908年7月31日退役。

严岛号(ltsukushima)

“严岛号”于1888年1月7日在法国地中海铁工及造船厂开始建造,1889年7月18日下水,1891年9月3日建成。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战,海战中被击中8弹,死13人伤18人。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。1920年7月1日成为潜水艇母舰,舰名改回严岛。1920年9月20日至1924年7月31日又作为潜艇学校的水上校舍。1925年报废。1926年3月12日在吴港解体,同年3月21日退役。

桥立号(Hashidate)

“桥立号”于1888年8月6日在横须贺铺设龙骨开始建造,1891年3月24日下水,1894年6月26日建成。甲午战争中参加了黄海海战和威海卫之战,海战中被击中11弹,死3人伤11人。黄海海战后曾代替“松岛号”成为日本联合舰队旗舰。1898年3月21日被列为二等巡洋舰。1912年8月28日被列为二等海防舰。1927年在横须贺解体。