思想工作:想象的共同体

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

若就着现有素材来描述异国饮食生活的话,谈笑间就能得出以下结论:韩国人,天天烤肉;印度人,顿顿咖哩;意大利人,日日比萨;日本人,鱼生、寿司大大地有,家家户户,统统地米西米西地干活。

与此同时,我们也不能阻止一个美国人或日本人就着他们眼前各自的素材对中国人的日常饮食生活展开想象的翅膀:早餐,春卷;午餐,煎饺,炒面炒饭炒杂碎;晚餐,烤鸭——在全体中国人可以对这一想象“说不”的同时,同样也不能抹杀韩国人不怎么吃肉,日本人吃饭团吃泡饭远多过吃鱼生吃寿司这样一些事实。

任何好奇心和胃口一样好的人,只要在他自己的国家或自己的城市里光顾过“外国餐厅”,就会比点菜还要容易地获得上述不正确的知识。所有标榜“异国风味”的餐厅,不再是一个换换口味的场所,同时也承担着认识世界的功能。就认识而言,除了那家名叫“世界之窗”的餐厅之外,更具有“窗口”意义的其实是电影院和电视机。传播这种“世界知识”,好莱坞最拿手。中国人看《古墓丽影2》,或指片中之长城和上海皆不知所云,其实,当罗拉离开中国,即将在非洲从天而降之前,作为一个中国观众,我自己的心目中便先自跳出了一大堆来历不明的斑马和长颈鹿,一秒钟后,眼前的画面果不其然——啊,我们的非洲大草原。

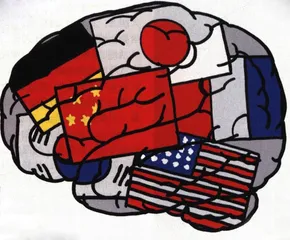

“想象的共同体”(imagined community)出自爱尔兰裔社会学家Benedict Anderson(生于昆明)1983年出版的著作,书名就叫《想象的共同体》。Anderson认为,现代民族国家的形成,源自远在地球上不同地方的人类“对身为一个命运共同体”的集体想象。相同的印刷语言、普及的新媒介(主要是报纸)以及共同的“受难经验”,乃促成此“想象的共同体”之要素。我的看法是,现代民族国家形成之后,随着地球村的加速成形,此“共同体”理应随之而功成身退或土崩瓦解。如果真的还有必要重建一个“共同体”的话,也很应该是建立在资讯和贸易基础之上的“全球化的共同体”而不是什么“想象的共同体”,尤其在认识论的意义上,全球化时代更为发达的印刷语言、更为普及的新媒介(主要是电视和互联网)以及在现代民族国家形成过程中共同的“受难经验”,都在把可供“想象”的空间越逼越窄。

然而,在“全球化的共同体”的形成过程中,我发现想象的缺乏以及想象力的衰弱并不是因为想象中知识的丰富和资讯的发达,而主要是受到了素材的困扰。烤肉、咖哩、鱼生、寿司、春卷、炒饭、烤鸭——现代民族国家形成过程中所积累的这些素材,在经过了高度符号化的压缩之后,目前正在被大量地投放到“全球化的共同体”的建设,最起码是思想建设的过程中去,而且不是仅供想象,而是作为认识的素材。全球化时代的“认识”其实更接近消费行为,因而符号化所造成的误导更有理由被怀疑为一种故意的搞错。这可能意味着,所谓全球化,搞不好其实是一种在互相误读并且是故意误读的基础上所达成的共识。越是民族的,越是世界的——说的对,说的实在太对了。

在这样的时代做人需要一些特殊的技巧。在央视“高端访问”里见到水均益访问梅丽·斯特里普。水先说斯每一次生孩子总是伴随着获奖或提名,接着问:“作为母亲,这两样东西,您更看重哪个?斯反问:“你是说这些孩子还是这些奖项?”水答:“是的,这些奖杯,还是您的孩子。”斯答:“孩子当然是最重要的,这真是明知故问,你不会真想让我回答它吧。”一个朋友随即打电话给我,说即使两国官方从未再三表示过中美两国人民在“重视家庭”等方面拥有共同的价值观念,她个人也为水均益感到脸红。其实我更倾向于视其为上述技巧的一种,当然我指的并不是采访技巧。用故意反对故意,基于同样理由,我把张艺谋的“红色八分钟”也视为一种“明知故问”的反全球化策略。当然,单向的符号化显然已不足够,最成功的案例是新天地,它既是外国人(外地人)的上海,也是上海人的外国。

据《明史·意大里亚传》:“万历时,其国人利马窦至京师,为《万国全图》。言天下有五大洲……其说荒渺莫考,然其国人充斥中土,则其地固有之,不可诬也。”我估计,我的朋友小宝在开书店之前可能也读过这一段,深受启发且能在个人的反全球化策略上活学活用。小宝每自国外旅行归来,从不带礼物给亲朋好友,只是请他们到上海当地的“所游国”饭馆搓上一顿,例如,若游东瀛返,便在上海某日本料理店请客。行迹荒唐,然其国餐馆充斥中土,则其地亦若同游之,人不可诬也。

事实面前,想象权、“说不”权以及解构权三权分立,互相制衡,表面超稳定,其实也有潜在危险。以性别角色为例,人类学家P.R.Sanday在研究了95种社会形态后得出这样一个结论:凡男女刻板印象(Stereotype)越强烈的社会,女人越容易被强暴。