婴儿潮里的大学生

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

老龄化进程

《焦点访谈》总是暴露社会上最严重的问题,以取得最广泛的影响。过去,是农民问题,暑假里,《焦点访谈》似乎发展成了一个大学生的诉苦节目。既有贵州毕业生派遣办公室强行收取毕业生巨额调档费用,又有北京航空航天大学教师在广西以录取为名义的勒索。这还仅是偶尔打开电视所见,至于工作如何难找,实习如何受用人单位盘剥,留在大城市如何不容易,这都是身边发生的进行时,也无须看电视。

表面看,大学生之所以成为唐僧肉,面临不利的生存环境是几年前的扩招导致,当然这也是一个致命的因素。但研究他们的年龄会发现,更多的玄妙还在于他们在人口结构上的地位。今年毕业的学生,年龄在22岁23岁之间,他们的出生,是在1981年或1982年。那时我国已经实行了比较严格的计划生育政策,但在农村,还没有有效遏止多子女现象。联合国1998年版本的人口统计和预测显示,那时一个妇女平均生育3.3个孩子。现在的学生,虽被称作独生子女的一代,事实上并非如此。学生二十二三岁,他们的母亲,80年代的平均生育年龄在24到25岁之间,向上推算,则他们母亲出生在1956到1958年间,正是建国后人口出生的高峰期的末段。那时妇女的生育率是6胎,1000人中就有34个婴儿出生,以6.5亿的人口做基数,1957年中出生的婴儿多达2200万。

不过,今年的毕业生还算幸运,因为他们的父母在出生后即面临着生命中第一个不幸,三年自然灾害。三年自然灾害期间是建国后绝无仅有的人口负增长时期,但相应的,当这个时期出生的孩子为人父母后,他们的子女面临的就是相对宽松的生存环境,在1990年人口普查的按年龄分布的人口图上,就能看出,1990年的28岁到31岁的人口,也就是在1959到1963间出生的人口数量显著少于在它之前和之后年龄段的人口,与之相应,他们的子女,1990年时4到6岁间的人口也相应少于之前之后的年龄段,不过,因为人们选择生育的因素远比自然灾害可控,这时的孩子间就没有自然选择那样剧烈的数字落差。今年毕业的大学生,1990年时八九岁,面临的来自下一个年龄段的竞争相对会小些。

建国后我国即进入人口快速增长时期,但真正的婴儿潮还要算3年困难时期之后,尤其60年代末70年代初,妇女平均生育率维持在6个的高位,人口基础的扩大更助长了绝对数量的激增。统计图表上,人口绝对数量增长最多的两个时段分别是1962年到70年代初,另一个则是整个80年代到90年代初。第二个增长高峰,计划生育的效果已经显现,但基数之庞大,还是造成总数的放大。世代交替的角度,60年代末到70年代初的婴儿潮出生的人口,25年后生下他们的子女应该是90年代,但那个时候,妇女生育率已经从1990年的2.5骤降到2000年的1.8,人口的增速就不再如此触目惊心了。实际上,“文革”前形成的几大婴儿潮已经过去,联合国人口组织预测到2025年,我国人口就将稳定在15亿左右,20年后开始下降。

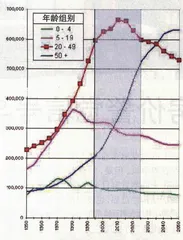

决定人口增加或减少的关键因素是妇女生育率,维持人口数量恒定的生育率是2.1,相当于为丈夫生一个,为自己生一个,为不测再做0.1个概率上的准备。以现在1.8的生育率,人口终将下降,而我国,自1995年来,这一数字基本稳定在这样的水平。都市里,生育率甚至仅为1.4,构成了负增长的基础。维持这样的数量,儿童的人口数量自1990年就开始平稳下降,2004到2016年间将稳定在9000万到1亿间,随后将再下一个台阶,到8000万。而青少年,也就是5~19岁的人口也比儿童晚4年以后开始下降,就连20岁到50岁间的可生育人口,也是在2010年达到6.6亿的峰值,随后以迅猛的速度下降。惟有50岁以上,在世代繁衍中不再起作用的人口,一路激增,直到2045年达到6.3亿后才开始稳定下来。

20岁到50岁的人口,除了繁衍子嗣,更担负养育整个社会的任务,现在,人口中这一年龄段的人口数量比例上已经下降,到了2010年,他们负担的经济责任更会越来越沉重。现在毕业的大学生,正是加入到这一行列中,背负起社会职责的一群,却因为出生在婴儿潮的末段,一方面承受来自同龄人间的竞争压力,另一方面不得不为社会担任照顾老人和抚育儿童的责任,真是命苦。古人云,不孝有三,无后为大,或者俗一些,养儿防老,讲的都是家族的延续和经济上的供养。全社会也一样,因为没有了从事生产的人口,积攒下来再多的养老财产都毫无意义。时下的父母,为孩子抚育投资甚巨,并不图回报,而丁克族不要后代,城市人厌烦生育,等于放弃了社会责任,老之将至,反要人家的孩子为自己养老。