报道:古城阆中的越狱丑闻

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

2004年6月6日,阆中越狱事件发生后,上百名市民纷纷聚集到事发的四川省阆中市第二看守所

越狱犯张丹(左)、李志平(右)

两个肩负经济任务的看守所

李勇在阆中警界里是惟一的公安大学科班出身,他从阆中七里镇派出所一名基层所长干起,一年后作为后备干部调任刑警队队长,很快又成为阆中公安局最年轻的副局长。一名不愿透露姓名的阆中官员向记者介绍时用“春风得意”形容李勇的仕途。但眼下他遇到了麻烦。作为分管看守所工作的公安局官员,李勇要为这起越狱和两个看守所历年来的多起违规事件负责。7月20日,在接受某中央媒体采访时,他就看守所“袭警越狱”事件向公众表示,事出“硬件不足、财力不支”。

李勇没有想到的是,他的表态使这桩突发事件成为阆中一系列丑闻被揭发的开端:有越来越多的人开始听说,阆中两个看守所长期以来私办酒厂,利用在押犯人卖酒——“6·6越狱案”不过是多起脱逃事件之一。

李勇的理由是,因为没钱,所以看守所不得不自谋生路,靠现有警力来执行经济任务不现实,不如利用关押的犯人,改造和创收一并完成,这样在“硬件不足”下出现犯人管理疏漏在所难免。而对于一个城市人口不足20万、过境铁路和高速公路仍然没有开通,就已经着力筹划1.3亿元巨额投资旅游机场的小城市,一起渎职案比起一个财力困窘的传闻显然更让管理者和决策层难堪。两年前成都到南充的高速路尚未建成时候,从成都市中心搭上到阆中的大巴,要经过漫长而疲惫的十来个小时山路。而现在一到周末,空间有限的古城边缘挤满了从成都前来旅游的私车。“阆中政府当然不希望它被丑闻困扰”。

7月30日,在当地金龙大酒店举行的整个公安系统整顿会议上,李勇看起来有点沮丧。几天前,他接到了南充市纪委和监察局的行政记大过处分通知。阆中市公安局法制科官员陈强(化名)向记者解释说,更让李勇下不了台的是市委在同一时间组织对两个看守所从2000年起的财政状况作了一次全面审计,“从没人过问的账本被从两个看守所的会计室一摞一摞地翻出来,工作组几十名财会人员查了三天”。

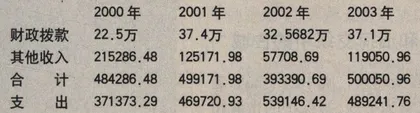

审计清算的结果是,李勇并没有撒谎。阆中检察院反贪局某官员对记者说,两个看守所是特殊的“二级核算”单位,阆中公安局办公室财务作为一级核算单位,负责全局所有经费的计划、管理、核算,对局内像“一看”、“二看”这样的二级核算单位实行计划报审、报批,按计划拨款,专款专用,独立核算,“说是结余留用,超支不补,实际上根本的确从来没有‘结余’的情况”。以2003年为例,“两个所有监管民警26人,平均年龄50岁,最大的57岁,许多是从其他岗位退休返聘人员,每月人均工资600元左右,他们要管理日均关押犯人约330人,全年支出经费总共489241.76元,而所里当年财政收入38.1万元,其中上级财政拨款37.1万元,公安拨款1万元,有将近11万元的财政缺口,如果光靠地方财政,26名警员每月200到300元的福利奖金(包括职务补贴、菜篮子补贴、政法部门专门津贴)就都没有着落。”

该官员说,直到这次清账,看守所的财政危机,阆中市高层确实不甚了了。而在那名阆中官员看来,市里同样面临着一项项更紧迫的财政算术,“一面是已经投资6000万元的古城改造项目,一面是围绕新城建设的城建项目,像投资4000万元的新行政中心、投资1.7亿元的巴都大道。为了筹足资金,市政府想尽办法,光今年一年就挂牌出让土地30宗,收益近亿,另外还通过BOT模式引资。”他说,城市化中的古城阆中正急于摆脱一个颓态农村的面貌,打造全新的旅游城市,“一切财政预算要让位于这一主题”。

财政压力在李勇这里却更直接和具体。李勇和他上司、公安局局长周尚献要面对首先是整个阆中公安系统上百口人的饭碗问题,阆中公安局某官员说:“局里共有干部90多人,去年才将50多名离退休人员转移到劳动社保局去领养老金了,在职者还有45人(包括退居二线者6名),有局长1人、书记1人、副局长6人,副局级(纪检书记、妇联、工会)3人、技术干部10人、正副主任科员5人、高工1人,加上7个股室正副股长,官占了一半多。而市局下属二级核算单位还有6个,员工几百人,大单位有100多人,小的像看守所这样的也有一二十人,看上去,这些开支全由市财政养着,其实,职员奖金部分无不和看守所同样处境。”这么多靠财政吃饭的二级单位,李勇当然管不过来,据说,李两年前就任副局长时,看守所私设酒厂和犯人卖酒在阆中早已是个传统,“没人会对此有异议,财政包袱丢给他们自己去处理,最好是不出问题又把难题解决好了”。

卖酒、嫖娼、越狱,一桩桩丑闻

2004年6月9日18时,轰动古城的袭警抢车越狱案在案发后两天即告破,越狱犯被送往阆中市看守所

记者获得的一份阆中市政府对两个看守所全面审计后的报告

(注:支出包括人员经费、在管人员经费、公务费、车辆费、业务费、修缮费、设备购置费等项)四年利润为363919.97元

阆中第一看守所和第二看守所,一家在古城区边缘的“火药局街”,一家在古城、新城交界不远处的“校场路”,相隔也就两里路。两个“低调”看守所间杂在居民的生活区中,一辆辆绿色的出租车从门前穿梭而过,不仔细看挂在门前的几块黑色字牌,你会以为不过是一个安了红漆铁门的普通人家。6月6日,没有上锁的铁门和那名57岁的狱警侯元政没有能挡住四名越狱的监犯,门口路过的出租车被劫持,成了一件顺手拈来的越狱工具。

据本地人介绍,最早的“一看”是设在古城的郊区,后来城区扩大,又增设“二看”,也在当时的城郊。但经过阆中城的一再扩充,两个看守所就都处于人群蜂拥的城区闹市之中了。第二看守所是在1997年由原先的收审所改造成行政拘留、人犯羁押两功能合一的看守所,两块牌子,一套人马。从1998年开始,两个看守所,两个酒厂,解决各自的生计问题,甚至在同一块地方做生意,相互之间也有竞争。那名公安局官员说,最开始的规定是,留所服刑人员可以在警察陪同下外出销酒,一个犯人每天有30斤销售任务,几年后指标增加到了50斤,并有了更明确的“激励方案”,就是“完成任务,可放假回家一次”,“当然你也可以自己买下这酒,这不重要,关键是50斤被卖出去”。

几年以来,其实丑闻从来没有中断过。那名反贪局官员回忆离越狱案最近的一次事故出在杨胜恒管辖的第一看守所,“一个还有几天就刑满的人,申请出去卖酒,酒卖完之后,约了原来江湖上的一帮哥们,在酒店里海吃了一顿,吃完之后没付现金只签了个单。因为常去酒店销酒,店里的服务员都认得,知道是看守所的人,也就没多问。没想到,这人第三天就没回看守所,不见了踪影,到现在也没抓到”。“那个酒店的老板,拿着五六千块钱的签单跑到看守所里向杨胜恒要钱,讨了好多次,最后看守所的警员每个人帮垫了几十块钱,把账给结了。”

一个原本的财政问题遇到更为复杂的基层现实,情况往往变得更加离谱和失控。“阆中这两个看守所的问题就是这样。”反贪局官员坚持认为。

他说,比如,根据现有规定有两种情况适用于“留所服刑”:一种是被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在一年以下的,由看守所代为执行。另一种是对个别余刑在一年以上的罪犯,因看守所工作需要,经主管公安局、处长批准,并经检察院同意,可以留所服刑。“但在阆中看守所,谁被‘留所服刑’有太大自由裁量的空间,结果往往是,谁有关系就可以被照顾。”

他们是少数人,又因为明确售酒任务,他们在服刑期间有更大的自由。看守所变得荒诞。看守所的酒厂生产的酒是没有商标,没有牌子的,所以所谓的销售完全要靠各人的门道和入狱前的社会关系和资源,“那些被‘照顾’下来留所服刑的,几乎无不符合这一‘素质’,在看守所,他们和警员交往熟络”。

倪国荣就是他们中的一个。据说,这个在1997年因受贿罪被判刑8年的原阆中交通局副局长,一入狱就和看守所上下关系不错,他先前的资源不光能替看守所处理那些滞销的酒,还能给看守所带来其他好处,譬如一些免费的购物券和娱乐场所入场券。2002年3月9日,他在一名看守所民警的陪同下外出销酒,晚上请民警吃了顿饭之后,约好去按摩院叫小姐,不料被一当初任上的政敌意外发现,经举报后被纪委和公安督察科的人当场抓获。

阆中“吃香”的犯人当然不止倪国荣一人,还有程希通,原阆中林业局局长,“和那几个越狱被捕的毛头劫犯比,他们根本不用去冒这个险”。农业经济时代的阆中就被像倪国荣这样的人编织的人际网络所管制,尽管正在励精图治的阆中正专注于城市发展的新问题,但这套旧的人际网络并没有荒废,在某些时候,它们仍有有效,并且强悍地影响和支配着阆中的一些局部。

一个欲望和旧疴交织中的古城

越狱案告破后,群众自发地拥到街头,迎接追逃勇士凯旋

1998年春天时候,阆中的一部分老城区被推土机夷为平地,被保护的古城和平地而起新城被后来修筑的一个仿古“状元牌坊”分割着。多数人仍然愿意迁往新城,尽管它离原来意义上的城区要远得多,剩下不多上了年纪的人留守在古城里,经营一些小本买卖。那个人为的标识让阆中看起来分裂得泾渭分明,这是一种很奇怪的感觉——到后来,记者才发觉,它和这个古城发生的这一桩桩听上去匪夷所思的丑闻之间,有或多或少的因果联系。

据说每天有超过500人,约100个家庭离开阆中到外谋生,他们大部分来自阆中乡下,变卖、抵押土地的钱成为所有的财产。这伴随着阆中轰轰烈烈的城市化,这场运动并没有留给他们空间。那名反贪局官员说,阆中的劳务收入占到全市人均国民收入的一半以上,这个数字还在上升。另一批人,一些是1995年之后从阆中陆续倒闭的制绸厂、地毯厂等四个国营大厂下岗的工人;一些是原先在事业机关中任职的人,或者到了退休的年纪,或者提前失去了工作;一些是退伍军人和武警。这是个庞大的队伍,他们原先薪资不错,现在仍然在等待体制内的消化——阆中市第一看守所所长杨胜恒、第二看守所所长彭壮言都在其中。与他们几十名下属里的多数一样,他们都在阆中看守所找到了足以养老的第二份工作。

“变化很微妙”,那些背井离乡的农民中有不少倒赚了钱回来了,在新城里买了房子,做起了生意,而那些靠机关吃饭的人“仅以裹腹而已”。

表面上,阆中政府在解决着这些“圈内人”的“吃饭”;实际上,原本吃紧的县级公共财政早已入不敷出,“根本无力去照看他们收养的人”,对地方财政深有研究的学者黄佩华打了个比方说,“一方面重塑形象的地方政府,另一方面难以摆脱旧疴,于是不得不高度依赖预算外资金和体制外收入,直接导致了很多政府职能部门的非法生存”。黄说,原本财政困境和致富的欲望交织在一些,许多人仍然要依赖体制获得收益,“这是体制的强大惯性”。

10万元的财政缺口,在阆中看守所点燃了更强烈的创收冲动。“在阆中,肩负经济任务的职能部门比比皆是。”那位公安局官员说,还拿阆中公安局说,光局下面的另一个二级单位、消防大队,就拥有包括特种行业许可证、刊刻公章印章准刻证、建筑设计防火(含装饰装修工程)审核等24项行政审批权。据黄佩华的估计,中国现在像阆中这种各种形式的预算外资金可能占到GDP的20%,“这不光是财政问题,它们在农村随时可能点燃各种潜在的矛盾,引起类似阆中越狱这样的基层事故”。

在阆中,一个叫李茂润的农民声名在外:他状告阆中市公安局不作为,前后四年,耗资40余万元,56次上访“喊冤”。也是1998年。据当地人介绍,这个来自水观镇的个体户是阆中最早一批进城打工的农民,回老家之后开了一家门面不小的门市部,经营汽车和汽车配件,生意蒸蒸日上。在那年5月16日至5月19日的四天三夜中,他连续遭到一名叫郑国杰的疯子的追杀,向他敲诈钱财,并砸烂了他所经营店面。5月19日晚,疯子又背着铡刀跑到李茂润的楼下,并强行往楼上冲。李茂润无奈只得从自家的二楼跳下,当场腿被摔断,经鉴定成为八级残废。“你知道这事儿为什么告公安局?”对记者讲述这个故事的阆中人叫李水华,他中途卖了个关子,“出事那天下午,李茂润跑到水观派出所求救,但派出所的人当没有看见,理都没理他。”“派出所干警对他袖手旁观的原因,是由于所里当时向镇上的个体户每人征收2000块钱赞助费,李茂润一直不肯交这笔钱。”

记者在阆中采访的几天中,几十个出租车司机要找交通局和市政府谈判,他们听说,交通局要再卖100个出租车“顶子”。“市里和我们说,随着阆中城市总体升值,市内出租车经营权从1998年的3万元涨到16万元,16万的租期只有6年,这比成都35万租20年的价钱还贵了。”出租车司机邓勇说,“最近又有消息,说要在原有基础上,再发放100个经营权,你看,阆中就这么大,现在200辆出租车生意已经不好做了,再加100辆,我们干脆转行算了。”

城市化和城市丑闻

2002年8月3日,四川省遂宁市上演惊魂一幕,警方闹市追捕越狱逃犯

又是一个财政问题——财政压力下焦灼的城市化。因为时间关系,这次在阆中的采访没能够见到阆中的一把手任晓春,这个官员正雄心勃勃地按照他的宏伟蓝图打造阆中,加速这个边陲小城的城市化。这个城市既面临单纯意义上城市规模扩大化,也面临着一系列制度环境和管理观念的蜕变。它的背面是,农村土地减少、传统乡村社会解体后,农业收益不见提高、赋税压力仍重,职能机构仍然臃肿不堪,这些问题在不利于地方政府的现有财政体制下被放大。城市化的许多环节在财政困窘下变得扭曲和尴尬:乡村在被动地城市化、城市在无奈地扩大化,许多先前隐性的矛盾反而显化。

记者从阆中财政部门了解的情况是,地方政府的非税收入基本上包括三大块,一块属预算内的非税收入,如企业收入、教育费附加、其他收入等;第二块属预算外的非税收入,主要指1996年7月国务院颁布的《国务院关于加强预算外资金管理的决定》中规定的各项行政事业性收费、基金及附加;第三块即通常所说的制度外收入,主要指地方政府的各种自筹资金、无依据的罚没收入和收费等。

近年来的财政收入结构变动显示制度外收入有一种递增趋势,从地方政府到下属各个职能部门,一方面,往下级机关甩包袱,另一方面创收冲动都无比强烈,而这种趋势不会在账面上反映出来。对这些行为的规范往往是无效的,其原因在缺乏有效的信息,无法强有力控制地方的财政收支;同时上级也无法满足地方为发展经济所需的大量投入,只有默认一些自收自支。调查中普遍反映像阆中这样的地方政府有意调整预算内及预算外收入科目,目的是把制度内资金调出制度外,供地方政府自主使用,因此从账面上根本不能准确显示真实情况。地方政府扩张制度外资金的目的在于以下三方面:一是满足地方经济发展的需要,由于上级政府的转移支付根本不能解决问题,地方政府便频繁挪用制度内资金,加强本地的基础设施建设,以吸引外来资金投入,同时也维持和发展当地的国有和集体企业。其二是为行政机构的正常运转,由于行政管理费的比重在一定程度上反映了一级政府是否精简高效,地方政府的头脑们往往要求财政部门控制该比例,资金缺口则从制度外弥补,此即所谓做账。其三就是在财富欲望的刺激下,以填充财政缺口为目的寻租扩大化。

地方政府扩张制度外收入的现象实质上是经济权利与政治权利不对等条件下,地方政府官员作为企业家追逐利益最大化的反映。

“6·6阆中袭警越狱案”

6月6日,阆中看守所二所所长、当日的带班领导彭壮言没有请假就外出,驾车前往成都、德阳办私事。17时许,值班民警宋传双又外出购物,所内值班民警由4人变成2人,一个年近60的老民警和一个30来岁的女民警。

下午5时20分许,4名关押在看守所内的犯罪嫌疑人张丹(因抢劫被判刑12年)、范波(因聚众斗殴被捕)、曾珠、李志平(因盗窃被捕)手里拿着用皮鞋里抽出来的钢板磨成的尖刀,另加一根被磨尖的筷子袭击了留守干警,破门越狱,迅速跑到大街上,拦截了一辆出租车。被劫持的出租车司机是阆中市交通出租车公司的罗某,该公司业务经理告诉记者:“7日上午9时许,我以公司经理的身份拨通了司机手机,据罗告知,6日下午,他搭载了一名学生,经过看守所时被歹徒劫持,一出阆中,歹徒中的一名胖子便令其下车交换了位子,车由胖子驾驶,他们是顺着山路(老公路)向广安方向逃跑的。在路上,这伙人令他脱去衣服,搜走了他的两张银行储蓄卡。在一个场镇,一个歹徒用刀逼着他说出储蓄卡密码后,几个歹徒便看着他,另一个歹徒到一个自动取款机上取了1700多元。”

5时30分,阆中警方得知消息时,四名越狱人已逃过了第一道关卡。阆中警方迅速将这一情况报告了南充市公安局和省公安厅。由省公安厅、南充市公安局迅速在全省范围内设卡堵截,全省设卡到位时间是晚上9时左右,南充是8时左右。

9日上午10时至12时之间将两名主要的犯罪嫌疑人缉捕,下午3时前又将4人中的第三名犯罪嫌疑人缉捕归案。