随身听N代

作者:三联生活周刊(文 / 尚进)

HW-HD1

7月初,索尼的元老们在东京聚会纪念walkman诞生25周年,公司已经派专员飞去五角大楼交涉。此行是为了给一台索尼CD随声听拍张照片,因为这台普通的随身听在伊拉克前总统萨达姆被从地下藏身点拽出来的时候,正放在他的AK47的旁边。

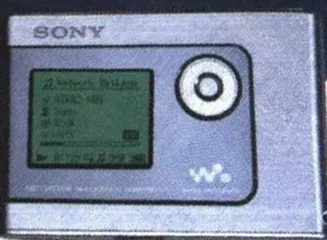

与此同时,索尼推出存储容量为20G的Network Walkman,标价399美元。这种产品将与苹果电脑的iPod展开竞争。目前,iPod和iTunes在数字音乐播放器和合法音乐下载市场的占有率分别为25%和70%

并不存在的随身听一代

1979年7月1日索尼发布的第一款随身听TPS-L2至今已经25年了,安藤国威社长在东京的聚会纪念上又一次遥想当年说:“当时的感觉是walkman这样小巧的东西竟然能有非常好的音质表现,不过价格也相当惊人。当时的卖价在200美元左右,这在当时高保真度音频沿大型化道路发展趋势下,确实是独树一帜。”walkman造就了索尼的商业帝国,25年来,仅索尼一家就卖掉33500万台walkman,总共推出了1100款机型。“除了私人轿车、个人电脑和手机之外,在20世纪下半叶,再也找不出来比随身听更普及的个人消费品了。”《行业标准》杂志在随身听诞生20年时评论道。而“Walkman”这个人造英语也被牛津词典收录,成为了便携式音频播放器代名词。

Walkman理念正如盛田昭夫在1979年描绘的“无论在哪里都可以听音乐”那样,但却没有人将Walkman作为一个时代的记录体。《滚石》杂志曾经发起过关于随身音乐播放方式对70年代后音乐影响的探讨,在他们看来,80年代的迪斯科舞曲,90年代初期的各类金属音乐,以及90年代后期的说唱乐的汹涌,都是各类随身听泛滥造成的。因为不论Walkman还是轿车内的音响,都需要在嘈杂的环境内播放音乐,而迪斯科、金属和说唱恰恰能够适应在各种噪杂的环境中实现个人的聆听。这种观点成为了古典音乐工作者们解释近20年来古典音乐市场低迷的好理由。老一代乐评人宝斯特·法夫斯曾经在一本小册之中写道:“披头士和滚石造就的流行音乐在60年代已经让传统音乐人从艺术工作者在经济上沦为蓝领工人了,80年代后的Walkman所带来的个人化音乐,最终只会养活一些巨星大腕,对于传统音乐匠人而言,这种冲击远比90年代东欧音乐艺人占领法国街头艺术市场要紧迫得多。”

而Walkman也曾经被消费学者视作20世纪末流行的所谓个性化消费的启蒙,因为在随身听出现之前,个人消费音乐更多的是在家中静默地听录音机,或者去现场看演出,虽然流行音乐已经是一场群体的个人文化,但是在听的时候依旧需要考虑周围环境。而Walkman的随身性恰恰满足了个人化音乐的技术要求。《商业谎言:个性化的催化剂》中曾经引述过一篇论文,其中写道:“60年代的时尚是骑上袖珍摩托去郊外,总会有一两个人带吉他或者收音机,将群体性的娱乐进行到底。但是在20世纪末,新一代年轻人似乎都患上了孤僻症。”音乐成为了商业倡导个性化消费的突破口,随身听概念从最初的磁带演变到CD,此后MD的小范围流行无法阻挡MP3的世界潮流。而手机的流行也被技术产品分析界看作Walkman流行后随身概念的延续。《搅拌机》杂志曾经提出过“随身听一代”的概念,试图用Walkman类音乐播放工具来总结20世纪最后20年的流行音乐界,但是《搅拌机》犯了一个致命的错误,随身听概念在这20年中变化太大了,用磁带Walkman的老一代人很多都已经是祖父级的人物了,而听MP3的还大部分是毛头小伙子。而更大的变化在于这20余年间的音乐风格和每个时代的年少轻狂都发生了不同的变化。就如同艾兰·迪斯特在那本《摇滚年代》中写的:“越来越多的摇滚流派,就如同越来越多品牌的啤酒和越来越多型号的随身听一样,商业已经彻底改变了世界的本来面目,在我看来,任何时间跨度超过10年的东西都会产生年龄的代沟,现在的年轻人还有几个听猫王或者鲍勃·迪伦呢。”即便曾经在国内流行一时的“打口一代”概念,也仅仅能够涵盖依靠废损CD来弥补前辈们与国际流行音乐30年的缺课。

拿着21世纪的随身听生活在70年代

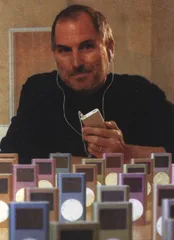

2004年7月1日,索尼公司在东京展示了自己的新产品——网络随身听NW-HD1

尽管索尼抢夺了磁带随身听和CD随声听的先机,但是在数码时代刚刚萌芽阶段,索尼和若干日本电器巨头们都犯了迷糊。需要特别磁带介质且依赖于压缩的MD随身听成为了当时主流Walkman数码化的方向。而当韩国世韩公司在1998年推出世界第一个MP3播放机MP MAN MPF 10之后,美国帝盟模仿设计的RIO 系列一夜之间红遍全球。随着MP3在网络上的流行,对应的MP3随身听渐渐被大众追捧,并形成一股对Walkman、CD、MD等传统随身听取而代之的趋势。在苹果拿出外形亮丽的iPod之后,超大容量MP3播放机的潮流风起云涌,就连为了推行MD而一贯抵制MP3的索尼,也不得不在Walkman25周年纪念前拿出自己的NW-HD1来追赶MP3潮流。

一时间苹果与索尼的口水仗铺天盖地,索尼推出20GB硬盘随身听时,称其容量超过了苹果40G硬盘的10000首歌,达到了13000首。就连一贯强调极客风度的苹果总裁史蒂夫·乔布斯也站出来批评索尼的NW-HD1说道:“那简直是70年代的音质加21世纪的数码,这令我想到小时候有个邻居通过安装很多豪华附加设备的方法来将一辆大众甲壳虫改造成保时捷,结果只得到了一辆更丑的甲壳虫。”实际上索尼的13000首歌曲是基于该公司ATRAC3格式48Kbps的采样率计算出来的,而苹果公司的10000首歌曲是基于ACC压缩格式128Kbps的采样率计算出来的。显然,如果在索尼的20GB 硬盘随身听上储存与苹果相同的格式,它的储存量只有苹果40GB iPod的一半。苹果公司硬件产品市场经理格雷戈·加斯韦南对此大加指责:“索尼在玩市场技术策略的小把戏,存储更多的歌固然好,但是充满杂音的压缩格式只能误导消费者,ATRAC3 48Kbps音乐的效果跟CD差得远。如果将采样率降到64Kbps,20GB的ipod就可以存储10000首歌,如果降到最低的16Kbps,还能存储40000首歌。但我们决不会在广告上用这些不实际的数字欺骗消费者。”《华尔街日报》总是对这种国际巨头企业正面交锋最感兴趣,他们的记者不停地穿梭子双方的高层间采访,索尼的副总裁托德·施韦德放出话来:“Walkman一直是消费者随身音乐的选择。”而苹果则回应道:“索尼只不过是只会一招半式的菜鸟。”

不过苹果也有五十步笑百步的嫌疑,因为苹果目前使用的也是一种间断取样的音乐压缩技术,尽管iTunes上的音乐能达到蒙蔽听觉的128Kb/s秒的采样率,但与CD的采样率1378Kb/s相比差距巨大。Stereophile的编辑韦斯·菲利普斯作了个很恰当的比喻:“在iPod听iTunes下载的音乐就如同拿着21世纪的设备却生活在70年代。”

数字音乐时代的灌水者:满足耳朵的贪婪

主流的Hi-Fi杂志一律对iPod这类MP3随声听的声音效果大加指责,但是这并不妨碍iPod每周数百万台的全球销量。《连线》杂志在一篇《没了MP3下载就不要提随身听》的文章中写道:“也许是人类的基因使非理性的收集音乐成为了生理需要。如果你每周在苹果的iTunes在线音乐商店花销2000美元,千万不要难过。因为你不是惟一为音乐破费的人。算上通货膨胀,这个数字差不多也是19世纪90年代的人们每周在留声机唱片上的花费。”

苹果最近的促销手段是,从iTunes网上音乐商店下载第1亿首歌曲的用户,将赢得一台新款手提电脑,一个iPod数字音乐播放器,外加一张可再下载1万首歌曲的赠券。英国《金融时报》报道说,目前苹果还无法将竞争对手抛在身后,飞利浦(Philips)、三星(Samsung)等几大制造商有望于今年晚些时候推出手持式音乐、影像播放器,其中一些是基于微软的便携式媒体播放器软件。苹果电脑曾经在20年前占有领先地位,但随后被边缘化,它在数字音乐的市场上也面临同样的危险。

实际上一群“数字音乐时代的灌水者”正在悄然形成,依靠各种P2P交换软件,全球的音乐灌水者们走到了一起。如同国内80年代翻录狂潮一样,全球的MP3痴迷者们已经不再掩饰免费旗号下的半地下身份,毫不犹豫的从音乐超市购买各种CD,然后压缩成MP3格式之后再退货。借鉴于摄像头在拍照手机上的成功应用,MP3随身听将下一个目标瞄准了摄像头和彩色FIT屏,拍下专辑的歌词和封面,边听边看歌词成为了数字音乐时代灌水者的下一个心愿。《滚石》杂志调侃道:“不论在爵士布鲁斯的岁月,还是摇滚蒸蒸日上的年代,或者舞曲与说唱的短暂辉煌期,这个世界总是有一群人在尽最大可能收集唱片,不论唱片是黑胶、磁带、CD,还是MP3的,这群人可不管那么多,只要能满足他们耳朵的贪婪就可以。”

耳朵接触史的四个人

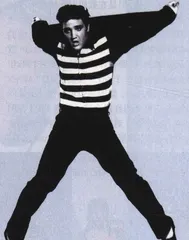

猫王与FM时代

7月12日上午,全美1250家FM电台将同时播放猫王单曲“That's All Right”以纪念“猫王”埃尔维斯·普莱斯利在50年前首次走进录音棚。“许多人认为他的成功是个一夜之间完成的神话。”与猫王长期合作的吉他手斯科特摩尔在接受《纽约时报》采访时表示,“不过我倒情愿把它看作是作曲家詹姆斯·迪克森以及WHBQ电台的功劳。”作为对这家小小电台的敬意,一位名叫托尼·邦乔维的新泽西唱片经销商宣布将在未来的一周内,拍卖一段猫王于1954年在太阳录音室内演唱的录音母带片段,并将收入捐赠给WHBQ。

的确,摇滚乐之与电台的关系,如同苹果工作站之于电影特技。“自1920年6月,全球第一家商业电台KDKA于1920年在匹兹堡诞生以来,它就成为了公众生活中必不可缺的部分。”Billboard杂志编辑菲利思·斯塔克在《美国广播史》中写道。流行音乐对商业电台的成长起到过巨大的作用,唱片巨头们对于蓬勃生长的商业电台一开始并不欢迎,1940年1月billboard杂志那篇充斥着“狼来了”论调的社论就是证据。这与2000年时的唱片巨头对待Napster并没有什么本质区别。电台与猫王们的纽带作用就如同80年代Walkman之于科特·柯本和迈克尔·杰克逊,或者Napster之于众多无名音乐人。

安德烈亚斯·帕维尔和Walkman

德国发明家安德烈亚斯·帕维尔原本可以成为音乐史上的一个人物,身为立体声发烧友的帕维尔本应该成为随声听之父,他在1977年就把大音响缩小化,以“便携式录音高保真小型再现系统”为名提出专利申请,并在1978年3月在英国取得了专利。但是帕维尔仅仅停留在样品阶段,并没能将它们推向市场。2年后索尼对同一技术加以改进,于是出现了之后兴旺1/4世纪的Walkman。而帕维尔也对索尼展开了25年之久的诉讼,终于在57岁的时候拿到了数百万英镑的协议调解费。目前帕维尔在米兰工作,在拿到了索尼的钱后,准备接着起诉苹果,他说道:“苹果的iPod播放器也属随身听,即便是数字化后裔也得承认我这个随身听之父。”

肖恩·范宁(Shawn anning)和Napster

在1997年前,肖恩·范宁还是波士顿东北大学的普通学生,仅仅懂得一点Unix服务器源码和基础的Windows编程,在他的室友不停抱怨在互联网上低效的MP3音乐链接时。肖恩·范宁朦胧之中想出了P2P点对点数据交换的技术原理,于是众人捡柴思想下的Napster在1999年诞生了。在2000年辍学后的肖恩·范宁一夜之间成为了《财富》、《商业周刊》、《福布斯》和《行业标准》等商业刊物的封面人物,因为Napster的出现已经跨过了盗版与反商业的门槛,从法理上重重的给了五大唱片巨头一拳。但是此后的法庭败诉令Napster苦苦挣扎了一年,断断续续的停运与被贝塔斯曼收购的噩梦,最后令Napster在2002年9月不得不申请破产保护。但是Napster所开创的网络音乐私人交换制度,成为音乐大规模走向网络的催化剂,BitTorrent、Overnet、Seti、Jabber、Gnutella、Freenet等P2P软件作为接替者,开始了后Napster时代。而好莱坞电影《偷天陷阱》更是拿肖恩·范宁和Napster打岔,编剧们设计肖恩·范宁的室友才是Napster的真正作者,而这位原作者当黑客去偷东西仅仅是为了证明自己是Napster之父,顺便当一次《连线》杂志封面人物过过瘾。

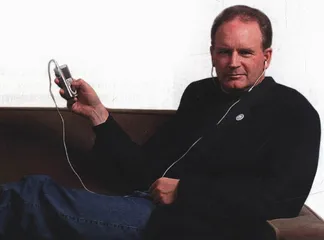

史蒂夫·乔布斯和iPod

硅谷狂夫史蒂夫·乔布斯早已经被视作70年代的惟一硅谷精神的遗产了,在苹果电脑之外,乔布斯这位颇具70年代情怀的音乐爱好者,拿出了在MP3音乐播放上具有里程碑意义的iPod。随身携带10000首歌曲成为了苹果的口头禅,配合99美分一首歌的iTunes,成为了越来越多数码一代们在2003年给自己的礼物。而中国的中年人们更喜欢往iPod里面灌相声。乔布斯在接受一次英国媒体集体访问时突然大吼道,“iPod就是数字时代的Walkman”。

孩子们就喜欢不要钱的

每周从网络上免费扒20张专辑,几乎成为了大多数音乐消费狂的指导标准。某次我在爱丁堡火车站见到可儿家族乐队的新碟海报,封面《快乐天堂》小黑字下是血淋淋红的20英镑标志,彼时耳朵里的MP3刚奏完悠扬的风笛,主唱安德丽亚的声音正一点点爬到撕心裂肺处。突然对自己早早享用到这免费的浓烈苏格兰风情而暗暗得意,耳朵里的快乐天堂,其实是个“偷来的天堂”。这是我在一个朋友操作的秘密网站上下载来的。

但音乐界的大人们可容不得我们这么胡闹。2002年,美国联邦通讯委员会主席戴维·鲍伊在接受《纽约时报》采访时就说:“在未来10年内,我们能想到有关音乐的任何事都将发生彻底转变,我完全相信例如版权之类的东西将不复存在。”这番话在当时被认为言过其辞,就像父母不敢过问他们十多岁的孩子平时到底干些什么一样,唱片业有不详的预感,却宁愿逃避那让他们不喜欢的答案。

2003年英国唱片业面对下滑的销售额开始了一场勇敢的身世调查。这次全行业下载服务情况的调查正赶上2001年被清洗的纳普斯特(Napster)筹备以合法面目重新开张,百代唱片公司决定把90%的目录放在网上,苹果公司推出了iTunes网上音乐点播商店。面对新形势下的老问题,调查结果让唱片业倒抽冷气:英国有500万人喜欢上网检索音乐,但其中大致一半人经由不法手段,即通过所谓的“哥们”文档共享小组散布音乐作品。被调查的15~24岁人群中,73%的人自认使用过此项服务是项光荣的行为。严峻现实让唱片业不得不以“一只阿米巴虫,今天很小,明天很小,几十亿年后变成了恐龙”的辽阔胸襟来考虑此事。

比较凶猛的做法是封杀非法的音乐下载站点,对不付钱就下载歌曲的年轻人穷追不舍。比如《金融时报》曾报道的一个12岁小女孩的案件中,他们要她交出2000美元。但毕竟这么倒霉的姑娘太少,甚至可以说,依然在偷偷下载免费网络音乐的孩子实在太多了。在唱片业对纳普斯特清洗的过程中,主要采用追查网站服务器的手段,但以无授权音乐下载站点卡扎(Kazaa)为例,它的服务器就设在瓦努阿图,一旦有关当局在该国进行追查,网站服务器便转移到另一个国家。犹他大学法学院的约翰·德黑兰尼安曾经指出:“要彻底关闭这些网站是不可能的,由法院对网站进行追查还可能起到为网站做宣传的反效果。”而面对围剿,我们的“哥们儿”小站点不禁要唱起“地道战,嘿!地道战……”

唱片业在屡禁不绝的坏孩子面前,只能一改矫枉过正作风,以务实手段来捞回点面子和利润了。调查结果显示的广大网络音乐搜索者,让唱片业想起莱斯格教授在新书《免费文化》中说的一句话:“如果你能卖瓶装水,那你什么都能卖。”唱片业开始与一些媒体合作推出合法的网络音乐下载服务。2003年10月由歌星彼得·加布里尔设立的公司OD2公司在英国举行了为期一周的“数码下载日”,每名歌迷能免费进行价值5英镑的歌曲下载。此后这种类似“扫黄打非”的集中活动逐渐演变为长期的商业行为。比如苹果公司与iPod音乐播放器相配套的iTunes音乐商店于2004年4月在美国面市,下一首歌需要99美分;6月iTunes进入欧洲市场,上下载音乐的定价是每首99欧分。与iTunes 激烈竞争的则是非法音乐下载者的神明、唱片业的恶魔纳普斯特(Napster),在被美国法院作为非法网站封杀五年后,这家当初由小青年肖恩·范宁创建的公司于2004年5月再现江湖。这次他们在新头目克里斯·格劳格(Chris Gorog)的带领下以“合法下载服务商”的面目杀回英国,抢夺合法网络音乐市场份额,并避免与iTunes正面交锋。

纳普斯特的价位是上下载每首歌79便士,按照格劳格先生算的一笔账:“在美国,用iTunes你若花9.95美元可以听10首歌;而用纳普斯特,若你每月花9.95美元,你就能听50万首歌。”纳普斯特那戴着耳机的猫头图标似乎既咬了苹果一口,又让网络音乐下载爱好者们欣喜。想分一杯羹的还有零售商沃尔玛,它于2003年底进入在线音乐市场,音乐网站以88美分一首单曲、9.44美元一张专辑的价格进行销售。索尼也正计划推出自己的下载业务,并选择了与麦当劳合作。同时还有许多合法在线音乐经销商,比如每首下载音乐的价格为80便士的英国网站mycokemusic.com,甚至国内某些音乐公司推出的MP3单曲网上1元出售等等。合法在线音乐市场的较量看上去激烈非常,但呈给网络音乐爱好者的却只是这样一个单子:iTunes,每首99美分;纳普斯特,每首79便士;沃尔玛,每首88美分……哥们儿小站点,不限首免费。

其实作为数码一代,没有人拒绝时髦快捷的新玩意,即使花点钱。苹果公司倡导的“如果获得音乐不难的话,人们就会付费购买音乐”这一理念显然没有任何逻辑错误,可惜前提并不存在,大人们把事情搞得太复杂。在迂回地道战中生死未卜的在线音乐经销商们转头开始内讧的做法并没完,他们还企图在教导孩子们在吃网络音乐这块蛋糕时,究竟该用筷子还是刀叉上争个高下,今年3月欧盟委员会就判定微软操作系统不许再搭载自己的媒体播放器,以便与Real公司的Realone及苹果公司的iTunes播放器相竞争。

孩子们现在既精明又挑剔,再也不是过去不能选择的被动受众了。如果你又贵又麻烦,我们自然要免费又简洁的。罗伯特·赖特在《性·演化·达尔文:人是道德的动物?》中说,“基因与环境的互动形塑人类的一切行为,包括所谓的道德操守。”既然达尔文主义深入到我们的每个行为细节,道德操守一如下载一首网络音乐,环境恶劣如此,那便不必执著于各种平庸的理性了。如果我们偶尔怀念起厚实、靠的住的东西,可以买来喜爱的黑胶唱片,用蓝泥贴在墙上。盯着一墙的恐怖海峡,耳朵里MP3唱响的却是免费得来的“Money for nothing and chicks for free”。

纳普斯特(Napster)将在新领导克里斯·格劳格的带领下,以“合法下载服务商”的面目杀回英国

Walkman历史上的6个瞬间

1979年7月1日索尼拿出来第一台Walkman。在今日看来犹如砖头的TPS-L2,曾经是全球中产家庭孩子70年代最后一个圣诞节的最佳礼物。

1984年索尼再一次抢先,将Walkman拉进了CD 时代,目前第一台D-50成为了Walkman艺术纪念馆的第一号展品。

1990年索尼拿出了第一台配有无线遥控的WM-805,“懒汉Walkman”就此诞生。

1992年索尼拿出了第一台MD随身听,但是庞大的体积和不成熟的压缩编码技术,让早期的MD音质甚至不如磁带。

1998年世韩第一个拿出了MP3随身听MP MAN MPF 10,但是却让美国RIO抢了市场先机。

2002年苹果用iPod再一次刷新了Walkman的含义,也开始了Walkman非索尼领导的先河。