杨一:我在修复民歌

作者:王小峰(文 / 王小峰)

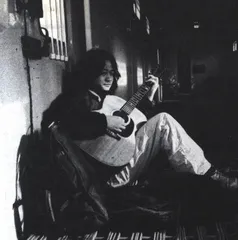

在杨一眼里总会有些细节触动他的神经,他用简单的白描把这些场景勾勒出来,就像他的音乐中只有一把吉他和一只口琴一样简单

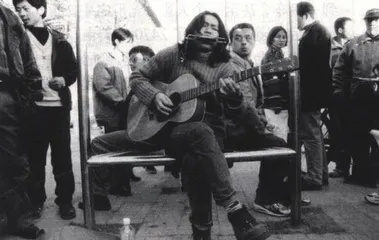

4年前,杨一录制了一张《内部参考2000》,这张唱片从录音角度上来说简直一塌糊涂,但就是这张唱片,随着杨一在街头唱歌,一张张地卖掉了。买他唱片的人,肯定都喜欢,不会有上当的感觉,因为杨一在街头一边唱歌一边卖唱片,人们都有事先试听的机会,不喜欢是不会掏钱买的。

除了录音质量的粗糙让人有些许遗憾之外,其他方面还是不错的。《内部参考2000》里面唱的都是我们熟悉而又陌生的主题,熟悉的是这些歌曲里的内容都是我们每个人身边发生的事情,陌生的是,以前我们在流行歌曲里从来都听不到。流行歌曲或者不流行的歌曲,大都写的是自己的“私”生活,就那点感情和心情上的事,翻来覆去唱个没完。而杨一更喜欢写一些“公”生活,公众在生活中遇到的事情都有可能成为他歌曲的主题。

杨一的歌词写得比较随意,没什么赋比兴,甚至也不讲究用词,更没什么深刻的道理,一切都是大白话。他唱起来也不太讲究节拍,甚至常常跑调,他唱歌时的口音很重,听惯了字正腔圆的歌手唱歌的人,杨一的歌声是最难听的。可是他的歌曲很能打动人,能一下子唱到人们心里。所以他的歌声能从他的老据点中国美术馆传到全国各地乃至国外。

第二张专辑《内部参考2004》延续了他上一张专辑的脉络,但这次他是进录音棚录制的,音质讲究了,其他的和从前一样。

专辑里11首歌曲,有7首是杨一自己创作的,4首是他翻唱的。《没有什么可以激动的了》是他对物质世界的一种无奈。《傻乎乎的老杨》是用叙事体写他的一段经历,两年前,杨一曾去西北采风,这首歌就是他采风的过程和经历,歌词直白的像个流水账,但他写得很快乐,因为那是一次面对希望的出发。而《卖菜》、《站在十字路口的孤单女人》和《过路人》似乎更像是杨一的街头生活体验,繁杂的都市中,在杨一眼里总会有些细节触动他的神经,他用简单的白描把这些场景勾勒出来,就像他的音乐中只有一把吉他和一只口琴一样简单。同前一张专辑相比,这张专辑有点更不讲究,尤其歌词方面,缺少了前一张的力度和旋律性。

《内部参考2004》中最有意思的还是杨一翻唱的几首传统民歌,这也是他去西北采风的结果。在上一张专辑中,杨一翻唱的《画扇面》效果非常好,所以这次他一共翻唱了6首歌曲。《掐蒜薹》是流行在山西的一首民歌,歌曲的内容在很多民歌中都能看到,讲的是男女偷情的事,很像《西厢记》中张生与崔莺莺幽会那段。现在公开出版的版本,基本上唱到“把哥哥领进来”就结束了。而杨一提供了一个全本的《掐蒜薹》,把哥哥领进来之后发生了什么故事,你听听就知道了。另一首《立场记》则讲述了一个非常有趣的偷情故事,它既像电影《红高粱》里的野合故事,又像欧·亨利的小说—结尾要出人意料。这些故事看上去比较低俗,但是倒也能说明在市井乡村流行的文化,大都是和性情有关。尤其是《立场记》,杨一给唱得像出戏一样。

杨一说,他在这张专辑里要修复民歌,就像修缮古迹一样恢复民歌的原貌,很多过去成为禁忌的歌曲应该让人知道它究竟是什么样子,因为不管是情歌还是“性歌”,都是他们生活的一部分。

杨一修复的另外两首歌可能更具典型性,《绣荷包》是流传在中国各地的传统民歌,从陕北到山东,从山西到河南,甚至云南都有关于绣荷包的歌。这说明,荷包是很重要的传递男女感情的物件,每一针下去,都包含着说不出的情意。所以,在民间流传的《绣荷包》,数不清有多少个版本,现在人们常听到的是“初一到十五/十五月儿高/那春风摆动杨呀杨柳梢”这个版本。而杨一翻唱的则是流行于河南和陕西一带的《绣荷包》,这个版本与流行版本不同的是,姑娘不是上来就绣荷包,而是先矫情一阵,办些琐碎的事情,才开始一针一线地绣,曲调也不同。《走西口》也是众多版本中的一个。

由于民歌在流传时都是口传心授,口耳相传,于是衍生出不同的版本,不同的地区,内容的侧重也不同,对杨一来说,他所修复的,也仅仅是某一地区的某一版本,也正因为当初没有一种固定的介质传播,才导致很多歌曲的版本丰富多彩。所以,今天介质的固定和可复制性的传播,反而让歌曲的变化丧失了,民众的智慧无法通过改变来体现出来,这不能不说是科技进步后带来的一点遗憾。