商业广告的 “男色”时代

作者:曾焱(文 / 曾焱)

在Nickel会所,全套男性美容做下来,花费和送一辆宝马车进行保养相差无几

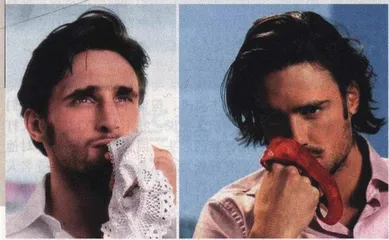

在Lejaby广告中再次采用男性模特宣传女性内衣,也引起了很大关注

在广告世界里,男人正在从被悦的角色定位转而为悦人

Alfa Romeo正在欧美推广的147新款车型,本身性能如何尚无人评说,它的系列广告已经在巴黎红极一时,出位设计引得一片哗然。以那张主打广告为例,画面一反香车美女的诱惑,在驾驶位上以手支腮回眸凝望的居然是一个美少年,全裸出镜不算,肤色也被后期技术处理得像女人一样光滑闪亮,其体态和传统意义上的健美男模完全两码事。负责该系列广告创意的公司“天堂工厂”解释说,颠覆性的设计和精致的男模,都是为了诠释新车“全部真皮内饰”的舒适度而已,没有别的意思。可惜观者就是看出了别的意思。一些网络和媒体都在以此说事,断定商业“男色”时代已经到来,说直白点就是,在广告世界里,男人正在从被悦的角色定位转而为悦人。

也许是巧合,差不多就在同时段贴上巴黎大街小巷的三个内衣广告成了这一话题的佐证。法国著名内衣品牌Dim最新推出的女性内衣广告,占据画面大半比例的是中央那个昂首而立的美女,双手搭在身侧两个顶礼膜拜的男子头上,主宰一切的神情被一家杂志描述成“让人想起教堂穹顶下的上帝”,代替美女表现出商业媚态的反而是两个男模。男性塑身内衣Hom的新广告也让传统型男人和女人都难以接受:在“何妨最小”的广告词下,身穿丁字型内裤的男子摆出背部Pose,暧昧地以翘臀示人。相比之下,巴黎老佛爷商场5月8日布置的那个真人橱窗秀倒是没有多少情色意味,但所推销的产品本身已经足够打击不少男人的自尊。厨房用品一般都用女模作广告,要么是俏丽的主妇,要么是和蔼的老太,可这次站在LG厨房用品广告橱窗里的却是三个大男人,他们赤膊上阵,套上CK内裤,与烤箱、冰箱、洗碗机一起做秀,笑容甜美可掬。《巴黎竞赛画报》在照片说明里讽刺道:好一个烤箱边的性感!暴露的穿着,迎合的笑容,矫饰的体态,这些曾经一贯是广告商为女性所打造的形象,而现在轮到男人为了推销商品而大脱特脱了。精致,细腻,中性,为什么这些广告里的男模都透出女人气息?“天堂工厂”的广告市场总监维斯辩驳说,既然男女平等,又为什么不可以?在他看来,Alfal47广告传达出来两重审美:买车人美丽精致,他所选择的车也就值得向往,信息所要递达的人群不在乎男女。而Hom内衣也断然否认其广告的指向人群为同性恋,“我们的内衣卖给所有的男人”。

对于潮流,不必怀疑广告商永远有最好的嗅觉。法国心理学家提斯隆分析最近这些广告不约而同的出位表现时说,日益壮大的“Metrosexuel”群体正是这些广告的现实支撑。Metrosexuel,在中文里还一时找不到妥帖的译法,或许“都市美形男”能表达出大概的意思。对于“都市美形男”,法国网站Amabilia上面的一篇文章做了如下定义:1.时尚的城市男性,20~40岁之间,异性恋者。2.品味出众,热衷购物,迷恋名牌,以穿着抢眼的服装为荣。3.有固定光顾的发型师,定期剃除体毛,修理指甲,用抗皱霜和香水,注重塑身美形。4.精于烹调,对美酒和靓车有不同一般的鉴赏力。5.定期阅读GQ一类的男性读物,对于国际形势分析和男性美容指南有同等兴趣。6.对曲棍球和足球的喜爱不亚于其他男人,但那股“不甚了了”的劲头是他们和同类之间的分界线。有人曾将“都市美形男”和80年代欧美盛行的“粉红男人”概念相提并论,立即遭到了一些社会心理学家的否决。根据他们的研究,两者的根本区别在于:“粉红男人”的概念描述偏向于心理群体——指那些敏感细心,喜欢倾诉,在和人沟通的方式上呈现女性特质的男性,而“都市美形男”更多是消费社会的产物,其外表症候大于内心判断,自恋,自我,自负,却是奢侈品消费的中坚。据报道说,法国的这个群体每年为化妆品行业所做的贡献已经上升到了总销售额的10%左右,消费品种从脱毛剂、护肤霜、粉底霜到香水和指甲油,无所不包。会所性质的男性美容机构也不再是同性恋的独擅场所,这些“都市美形男”照样光顾。在巴黎玛黑区一带,Nickel会所名气很大,全套男性美容做下来,花费和送一辆宝马车进车行保养相差无几。至于男性塑身内衣,1996年当多米尼克·拉法利为Hom设计出第一套真正的男性塑身内衣时,这个品牌创立人还惴惴不安地只能将其压在箱底,但是仅三年以后,巴黎各大商场已经在向他的产品发出召唤。2002年,拉法利正式全线推出Hom系列,修正体形的内衣,固定腰部的束带……市场之火爆令他狂喜不已。这位典型的“美形男”甚至为他的内裤产品加上了花边和镂空,“男人对内衣的眼光也正在转变,要优雅不要粗俗”。

问题是,未来那些穿了花边内裤的男人还是我们曾经定义的男人吗?在法国一家杂志“男人往何处去”的讨论中,调子很是悲观。一位58岁的作家写道:我们现在所说的“男人”,已经是失去了质感的“男性”,而“都市美形男”的出现,正是女性主义的复仇,“再过20年,我们的男性也许就只懂得挑选他们的性感内裤了”。2003年3月号的《ELLE》杂志也曾请社会学家主持过一次调查问卷,主题即“男人现状”,接受调查的为四个年龄段的城市男性:20~25,25~35,35~45,40~50。该社会学家请他们设想一下未来社会,几个年龄段的答案居然如此一致:明天的世界将由女性掌握,而男性,以顺从求生存已经是最好的结局,最坏的结局将是逐渐消失,最终成为动物园里的标本,与熊猫为邻——对这个调查结果,我们不妨视之为商业时代的寓言童话付诸一笑:消失的自然不是男人,不过是传统意义上的男人形象。

Metrosexuel“物种起源”

他穿裙子,涂指甲油,代言奢侈品,却是女人的最爱

1994年,英国作家Mark Simpsons在网站salon.com发表文章,第一次组合了这个新词“metrosexuel”:metropole+heterosexual。到90年代末和21世纪初,一些媒体相继把这个词翻拣出来用在自己的稿件里,给人留下记忆的有2001年美国《时尚一男人版》的春夏季号,在它的编者话里有这么一段,“就在不久前,自我陶醉还被看成男同性爱的审美趣味,但现在它已经同样可以用来定义一个异性恋的都市男人”。为了将这个概念形象化,刊物拍摄并刊发了一组照片:一个穿着时髦的男人,身边是他的克隆版儿子,儿子手里则紧紧抓着一个同样打扮的男模架。很快,《男人读物》杂志推出了同样腔调的文章,“什么是……男子气?”它的主编在社论里自问自答——“男人们脱除汗毛,练出肌肉,使用香水并且重塑自我。消费从未如此紧密地和男性结合在一起。”2002年7月22日,还是salon.com网站,媒体和公众正式为这个群体定义了:具有良好审美感觉的都市男人,并将时间和金钱花费在呵护外表和生活方式上。从此,大量的媒体都开始争相讨论和剖析metrosexuel群体。这其实是一个社会现象的大杂烩。一方面,是男人也要保持年轻外貌的价值观越来越盛行,另一方面是大批在母亲和姐姐呵护下长大的男孩慢慢进入社会,将女性所给予他们外表的关注移植到了自己的身上。与此同时,消费化的社会通过传媒和广告将品牌生活灌输到各个角落。像年轻女孩一样,年轻的男孩也有了自己的偶像:布拉德·皮特,莱尼·克莱维茨,贝克汉姆。贝克汉姆最终被GQ杂志评为metrosexuel一族的完全手册:他穿裙子,涂指甲油,代言奢侈品,却是女人的最爱。